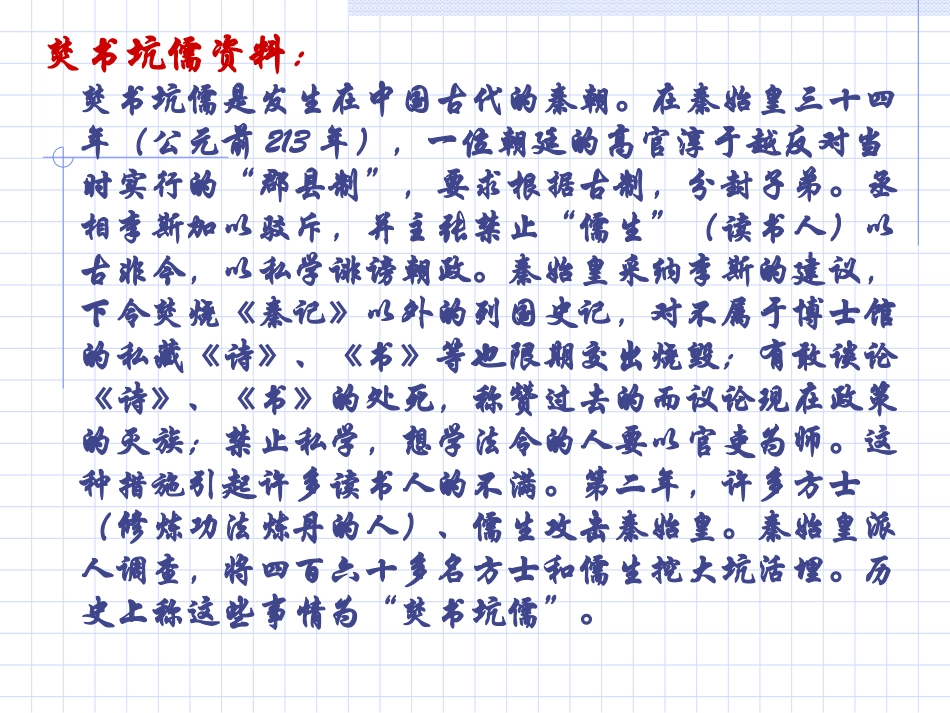

儒学的兴起课程标准:知道汉代儒学成为正统思想的史实本课主要内容:一、“焚书坑儒”批判;二、罢黜百家;三、太学的出现和科举制的文化影响““焚书遗迹(图三)坑儒谷(图四)秦始皇(图一)李斯(图二)焚书坑儒资料:焚书坑儒是发生在中国古代的秦朝。在秦始皇三十四年(公元前213年),一位朝廷的高官淳于越反对当时实行的“郡县制”,要求根据古制,分封子弟。丞相李斯加以驳斥,并主张禁止“儒生”(读书人)以古非今,以私学诽谤朝政。秦始皇采纳李斯的建议,下令焚烧《秦记》以外的列国史记,对不属于博士馆的私藏《诗》、《书》等也限期交出烧毁;有敢谈论《诗》、《书》的处死,称赞过去的而议论现在政策的灭族;禁止私学,想学法令的人要以官吏为师。这种措施引起许多读书人的不满。第二年,许多方士(修炼功法炼丹的人)、儒生攻击秦始皇。秦始皇派人调查,将四百六十多名方士和儒生挖大坑活埋。历史上称这些事情为“焚书坑儒”。一、“焚书坑儒”批判1、背景:秦统一中国后,专制主义集权延伸到文化领域,文化成为政治权力的附庸(工具);一些儒生和游士引用儒学经典批评时政;导火线是郡县制与分封制之争。2、经过:(1)焚书——前213年,丞相李斯提出焚书建议并被秦始皇采纳(2)坑儒——前212年,秦始皇将460多名儒生坑杀于咸阳3、评价:1、其实质是一种思想文化专制政策;2、对加强专制主义中央集权和维护秦朝的统一起了一定的作用。3、钳制了思想,摧残了文化,是对先秦思想文化成就的粗暴否定,是一场文化浩劫,阻碍了社会进步和发展,使儒学的发展因此进入低潮。二、罢黜百家1、背景:(1)西汉社会存在诸多问题(王国、靖边、兼并问题等),需要加强中央集权(2)汉武帝时的“大统一”局面得到巩固。(3)汉武帝初年起用“贤良文学”的儒士治理国家;(4)前140年的“贤良对策”中,董仲舒提出倡导儒学,实践德政等措施。2、经过:(1)汉武帝采纳了董仲舒禁绝与儒学相异学术的建议;(2)完成了罢黜百家,表彰六经的文化体制和文化政策的转变。3、影响:(1)适应了汉武帝时加强中央集权的需要,为其提供理论依据。(2)扼制了学术思想的自由发展;(3)确立了儒学的独尊地位;(4)促进了民族历史文化的进步。三、太学的出现1、汉代教育:(1)教育体制:A、汉武帝时期在中央创办太学;(太学生由五经博士教授,提高了儒学地位;太学生学优为官,打破了贵族官僚世代为官的规矩)B、郡国皆立学校,初步建立了地方教育系统。(2)太学影响:A、使儒学教育官方化和制度化(加强了儒学的统治地位)B、带动了民间积极向学的风气并促进了文化传播;C、太学生的议政运动迫使黑暗势力有所收敛;D、一般地主子弟入仕的门径得以拓宽,一定程度上改变了大官僚和大地主子嗣垄断官位的状况。四、科举制:(1)确立:隋唐确立的选官制度。(2)特点:A、以考试成绩为标准选定官员B、考试内容是儒学经典(3)历史影响:A、有益于专制主义政体的稳固;B、儒学因科举制而显荣,成为执政者奴化臣民的工具;C、有益于社会重学风气的形成和体现公平公正原则;D、导致从事科技研究的人才力量相对薄弱中国古代的三种选官制——世官制、察举制和科举制世官制:始于夏商,盛于周,终于战国。周世官制与当时推行的宗法制分封制紧密结合,担任王室或诸侯国官职的大小贵族,均遵照嫡长子继承的原则世代垄断官职,占有封地。春秋战国时,社会开始大变革。出于争霸斗争的需要,一些大国突破世官制的框架,实行明贤制度,世官制时代结束。补充察举制:一种由下而上推选人才的选官制度。它肇基于高祖刘邦,初步形成于汉文帝,定制于汉武帝,东汉末年因战争频仍而无法推行。此制选官,先经官吏察访,然后推荐给中央予以任用。荐举的标准主要看德行和才能,即“选贤使能”。考核能力的办法是“对策”:皇帝把问题写在竹简上,叫做策问,被逐级举荐到朝廷的人把答案也写在竹简上,叫做对策。皇帝根据对策来判断一个人能力的高下。董仲舒就是通过“对策”得到汉武帝赏识的。东汉时期,豪强地主把持乡举里选,使门第族望成为选举的依据。察举制作为一种比较完备的选官制度,对当时的政治、经...