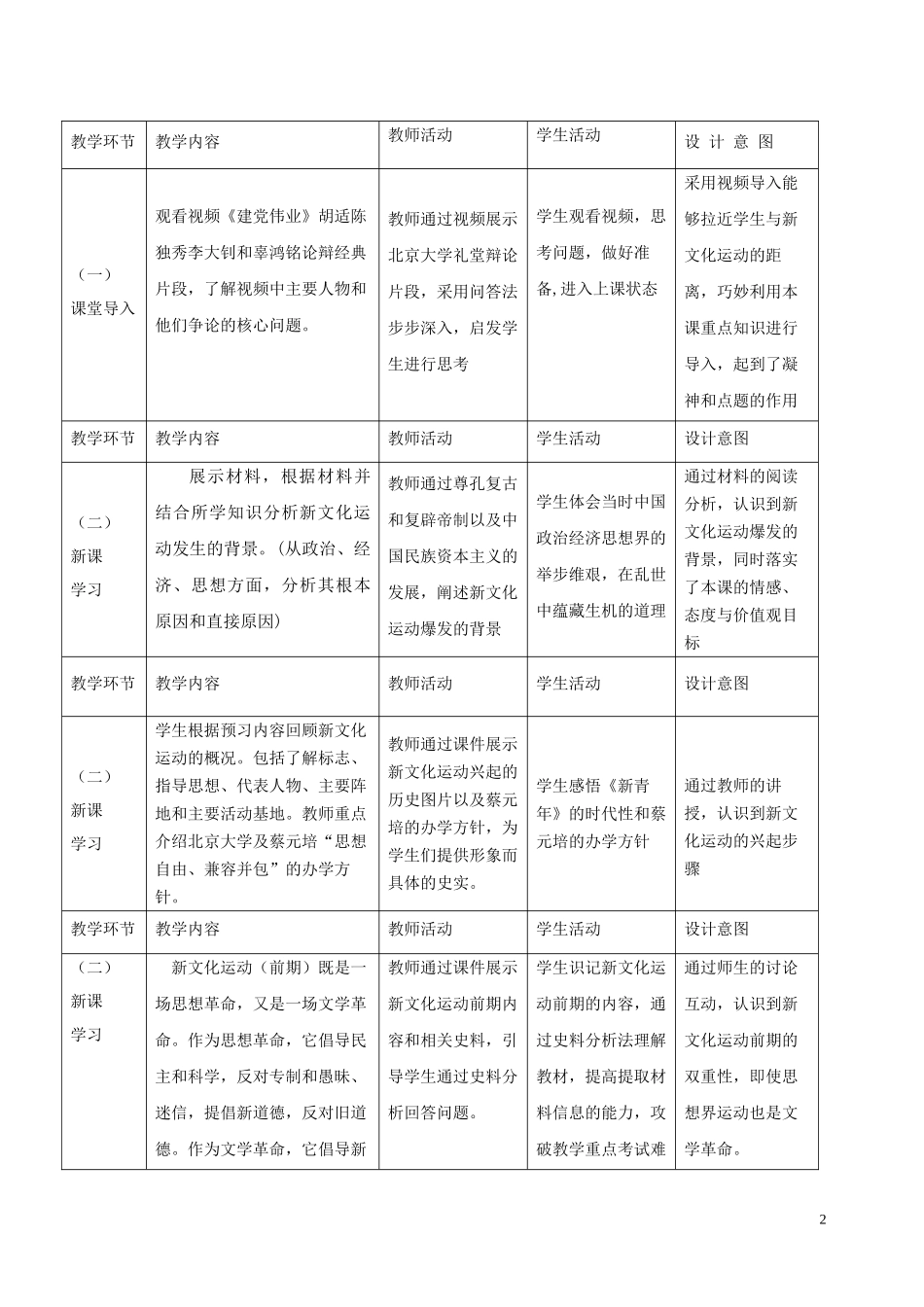

1第15课新文化运动与马克思主义的传播一、课标要求概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响;简述马克思主义在中国传播的史实,认识马克思主义对中国历史发展的重大意义。二、教材分析本课是第五单元“近代中国的思想解放潮流”的第15课——“新文化运动与马克思主义的传播”,这是中国近代思想史上的重大分水岭,正是通过新文化运动,辛亥革命才完成思想上的解放,之后马克思主义传入中国使得中国革命在混沌中的得到救赎,从而走上一个崭新的阶段。本课通过讲述新文化运动和马克思主义传入中国这两个承上启下的历史事件,很好的梳理了中国人民在救亡图存道路上的思想觉醒线索。三、学情分析知识基础:我所面对的授课对象是高二年级的学生,他们经过高一的学习磨练,已经具备一定分量的知识基础,但对于新文化运动的具体史实了解不完整,容易忽视这场运动的前后两种思想转变,对于马克思主义传入中国的国际背景也把握不准确。认知水平:高中生的世界观还不坚定和成熟,易受外界因素的干扰。但其情感日益深厚稳定,开始具有相对独立的价值判断能力,对于国家和民族命运更易产生情感共鸣,抽象思维能力和思维能力的全面性和批判性显著增强。学习兴趣:新文化运动和马克思主义对于高中生而言早已不是陌生词汇,但一直缺乏系统的学习,在本课通过大量展示历史文献,分析其内在的历史意义,有助于学生们的深刻理解,从而加强学习热情。四、教学目标1、概述新文化运动的主要内容,探讨其对中国思想解放的影响。2、简述马克思主义在中国传播的史实,认识马克思主义对中国历史发展的重大意义。ep3、以培养和提高学生的历史学科核心素养为目标,使学生通过本节课的学习逐步形成具有历史学科特征的关键能力、必备品格与价值观念。4、整理中国近代的思想演变潮流,感受思想解放的与借鉴学习之间的关系。五、教学重难点和教法学法重点:新文化运动的内容难点:中国先进知识分子选择马克思主义的原因[来教法:问题探究法学法:自主学习、材料研习法六、教学过程2教学环节教学内容教师活动学生活动设计意图(一)课堂导入观看视频《建党伟业》胡适陈独秀李大钊和辜鸿铭论辩经典片段,了解视频中主要人物和他们争论的核心问题。教师通过视频展示北京大学礼堂辩论片段,采用问答法步步深入,启发学生进行思考学生观看视频,思考问题,做好准备,进入上课状态采用视频导入能够拉近学生与新文化运动的距离,巧妙利用本课重点知识进行导入,起到了凝神和点题的作用教学环节教学内容教师活动学生活动设计意图(二)新课学习展示材料,根据材料并结合所学知识分析新文化运动发生的背景。(从政治、经济、思想方面,分析其根本原因和直接原因)教师通过尊孔复古和复辟帝制以及中国民族资本主义的发展,阐述新文化运动爆发的背景学生体会当时中国政治经济思想界的举步维艰,在乱世中蕴藏生机的道理通过材料的阅读分析,认识到新文化运动爆发的背景,同时落实了本课的情感、态度与价值观目标教学环节教学内容教师活动学生活动设计意图(二)新课学习学生根据预习内容回顾新文化运动的概况。包括了解标志、指导思想、代表人物、主要阵地和主要活动基地。教师重点介绍北京大学及蔡元培“思想自由、兼容并包”的办学方针。教师通过课件展示新文化运动兴起的历史图片以及蔡元培的办学方针,为学生们提供形象而具体的史实。学生感悟《新青年》的时代性和蔡元培的办学方针通过教师的讲授,认识到新文化运动的兴起步骤教学环节教学内容教师活动学生活动设计意图(二)新课学习新文化运动(前期)既是一场思想革命,又是一场文学革命。作为思想革命,它倡导民主和科学,反对专制和愚昧、迷信,提倡新道德,反对旧道德。作为文学革命,它倡导新教师通过课件展示新文化运动前期内容和相关史料,引导学生通过史料分析回答问题。学生识记新文化运动前期的内容,通过史料分析法理解教材,提高提取材料信息的能力,攻破教学重点考试难通过师生的讨论互动,认识到新文化运动前期的双重性,即使思想界运动也是文学革命。3文学,反对旧文学。点。教学环节教学内容教师活动学生活动设计意图(三)新课小结1917...