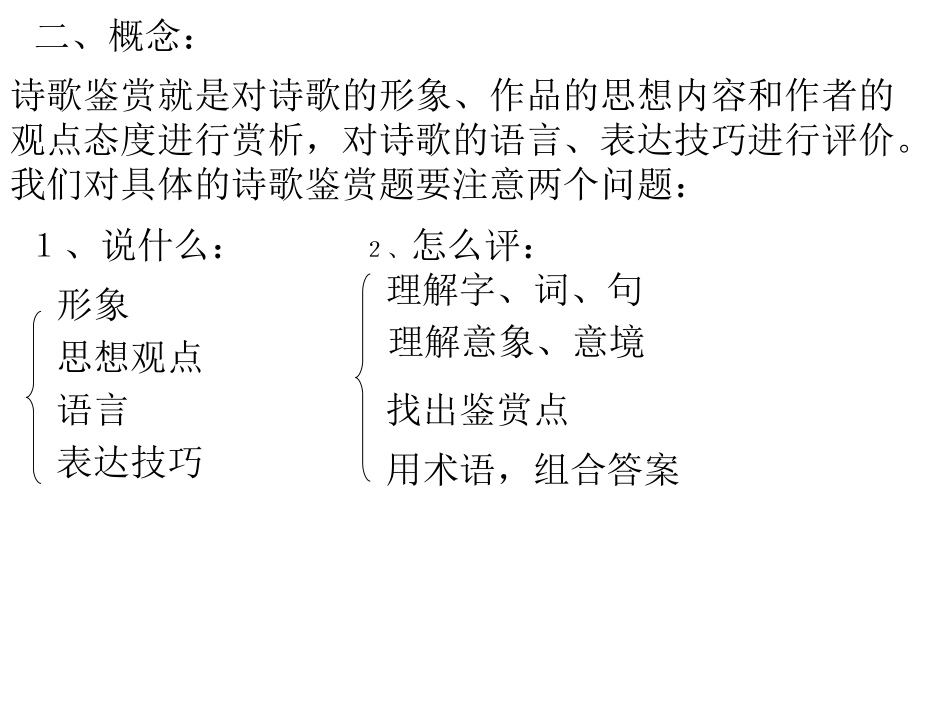

古代诗歌鉴赏一、导入:阅读下面两首唐诗,回答下列问题。赠内人(张祜)禁门宫树月痕过,眉眼惟看宿鹭窠。斜拔玉钗灯影畔,剔开红焰救飞蛾。春怨(金昌绪)打起黄莺儿,莫叫枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。1、两首诗在人物刻画方面有何异同之处?第一首诗通过写人物的神态和动作刻画人物。第二首诗主要用心理活动描写刻画人物。2、这两首诗所刻画的人物有何不同?前者写的是一位孤独无依、找不到人间幸福的宫妇。后者写的是一位思念守边战士的怨妇。3、你还可以从哪些方面鉴赏这两首诗?《春怨》语言生动活泼,具有民歌色彩;章法句意属联,句句相承;层层倒置。语言、主题思想、结构思路、表现方法二、概念:诗歌鉴赏就是对诗歌的形象、作品的思想内容和作者的观点态度进行赏析,对诗歌的语言、表达技巧进行评价。我们对具体的诗歌鉴赏题要注意两个问题:1、说什么:形象思想观点语言表达技巧2、怎么评:理解字、词、句理解意象、意境找出鉴赏点用术语,组合答案阅读下面的诗词,根据提示,完成赏析:三月晦日偶题秦观节物相催各自新,痴心儿女挽留春。芳菲歇去何须恨,夏木阴阴正可人。点绛唇元好问醉里春归,绿窗犹唱留春住.问春何处,花落莺无语.渺渺予怀,漠漠烟中树.西楼暮,一帘疏雨,梦里寻春去。(1)、词多情趣,而宋诗多理趣。请从作品中作者对春逝态的角度,分析秦诗之理趣、元诗之情趣是如何表现的?秦诗之理趣:作者阐发了季节更替、风物变化乃自然之理,认为春天固然美好,“留春”的痴心儿女对春逝无需遗憾,夏天深幽的树荫也足以怡人。元词之情趣:作者用“绿窗犹唱”“花落”“莺无语”“烟中树”“暮”“疏雨”“梦”等词语刻意营造春逝之氛围,用“留春”“问春”“寻春”等传达出他对春逝的惆怅意绪。(2)《点绛唇》一词起句与结句颇有艺术特点。起句“醉里春归”深婉有致,“醉里”可见作者沉迷于春景,但“春归”却明确点出“春去也”之无奈,奠定了全词的基调。结句“梦里寻春去”:语淡情浓,表明作者不忍春逝,着意到梦中寻觅春天的踪迹,正可见现实世界中春逝之无可挽回。起结回环,结句更凸显此词蕴藉之特点。三、练习:1、阅读下面一首唐诗,根据提示,赏析第四句。听邻家吹笙(郎士元)凤吹声如隔彩霞,不知墙外是谁家。重门深锁无寻处,疑有碧桃千万家.这是一首颇具特色的听笙诗。笙是一种由多根簧管组成的乐器,其形参差如凤翼,其声清亮如凤鸣,故有“凤吹”之称。传说仙人王子乔好吹笙作凤鸣,此诗有以此相喻的意思。第一句,写宛如凤鸣的笙曲似从天而降,极言其超凡绝俗。“隔彩霞”三字,不直接描摹笙声,而说笙声来自彩霞上,通过想象中的奏乐环境之美,烘托出笙乐的明丽绚烂。第二句,紧承上句,写诗人对笙声实际来源的悬想揣问。笙声奇妙,引得诗人寻声暗问。这一句不仅点了题,同时也间接地表现了笙乐的吸引力。第三句,承第二句而来,但诗情产生了跌宕。一墙之隔,竟无法逾越,咫尺天涯,顿生“天上人间”的怅惘和更加强烈的憧憬,从而激发更为绚丽的幻想。第四句:写诗人寻访不得之后的想像;与首句呼应,仍然从奏乐环境着笔;通过花的繁盛烂漫,写出了乐声的明丽、热烈、欢快;一个“疑”字,写出了似真似幻的感觉;以视觉形象写听觉感受(通感),别具一格。2、阅读下面高适《塞上听曲》,回答问题:雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。借问梅花何处落,风吹一夜满关山。1、这首诗第三句是将“梅花落”(曲调名)三字拆开用,嵌入“何处”,意为何处吹奏《梅花落》。从艺术表现上看,它有什么作用?表现了诗人怎样的思想感情?将“梅花落”拆用,构成一幅风吹梅花四处飘落的虚景,与前面两句雪净月明的实景相搭配,就构成了一幅美妙阔远的图画.听到《梅花落》而想到故乡的梅花,又想到梅花之落,表达了守边将士的思乡之情.2、这首诗描写的边塞景象是怎样的?大地回春,雪净风清,笛声悠扬,一片明朗开阔的景象。3、对后两句诗,有人这样评说:“同用落梅,太白‘黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花’,是直说硬说,此二句却是巧说婉说。”请具体解说高适这二句诗怎样巧妙委婉。诗人用“借问”,引起人们的遐想,又把《...