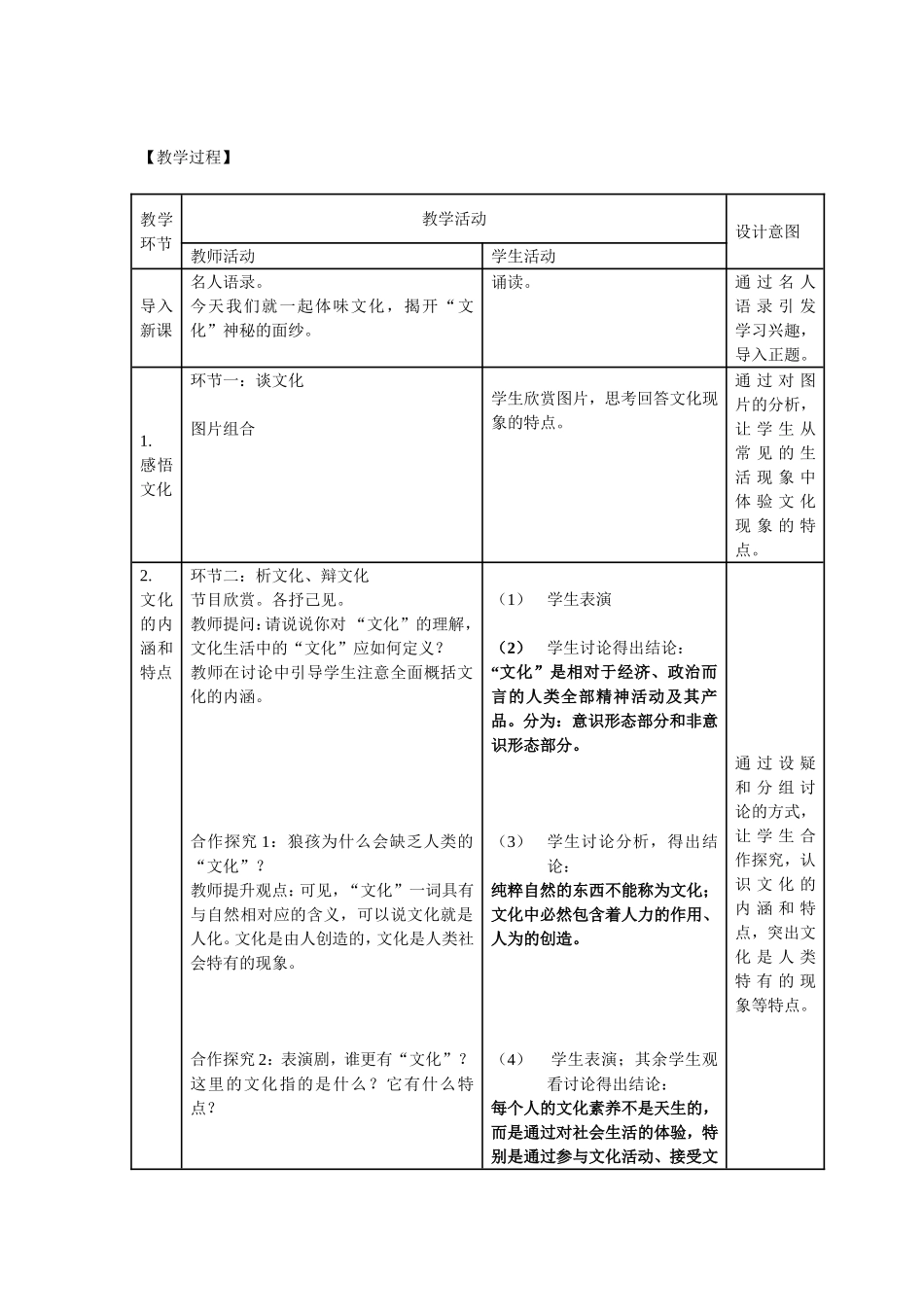

《体味文化》教学设计君山区一中罗叶琴【教学内容】高中思想政治必修③《文化生活》第一单元第一课第一框【计划学时】1课时【教学目标】1、知识与技能:识记文化的概念,理解文化的内涵,分析文化的力量;通过观察日常生活环境,体察生活环境中的文化价值;通过全面、准确理解文化的内涵,培养全面分析问题的能力。2、过程与方法:主动参与、探究,针对本课的主题,提出有探究价值的问题,学会合作交流。3、情感态度与价值观:积极参与健康向上的文化生活,努力提升自身的文化素养。【学习目标】1.1-1文化现象的多样性;1.1-2文化的内涵和特点;1.1-3文化的力量。【教学重点和难点】教学重点:深刻理解文化的内涵和特点。教学难点:理解文化的本质是一种社会精神力量。【教学方式及媒体】教学方式:遵循生活逻辑,穿插表演,引导学生体验生活中常见的文化现象。学法:自主学习,合作探究,实践表演。媒体运用:投影片(PPT)。【教材知识结构】【教学过程】教学环节教学活动设计意图教师活动学生活动导入新课名人语录。今天我们就一起体味文化,揭开“文化”神秘的面纱。诵读。通过名人语录引发学习兴趣,导入正题。1.感悟文化环节一:谈文化图片组合学生欣赏图片,思考回答文化现象的特点。通过对图片的分析,让学生从常见的生活现象中体验文化现象的特点。2.文化的内涵和特点环节二:析文化、辩文化节目欣赏。各抒己见。教师提问:请说说你对“文化”的理解,文化生活中的“文化”应如何定义?教师在讨论中引导学生注意全面概括文化的内涵。合作探究1:狼孩为什么会缺乏人类的“文化”?教师提升观点:可见,“文化”一词具有与自然相对应的含义,可以说文化就是人化。文化是由人创造的,文化是人类社会特有的现象。合作探究2:表演剧,谁更有“文化”?这里的文化指的是什么?它有什么特点?(1)学生表演(2)学生讨论得出结论:“文化”是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。分为:意识形态部分和非意识形态部分。(3)学生讨论分析,得出结论:纯粹自然的东西不能称为文化;文化中必然包含着人力的作用、人为的创造。(4)学生表演;其余学生观看讨论得出结论:每个人的文化素养不是天生的,而是通过对社会生活的体验,特别是通过参与文化活动、接受文通过设疑和分组讨论的方式,让学生合作探究,认识文化的内涵和特点,突出文化是人类特有的现象等特点。合作探究3:有人说,文化是一种“纯”精神活动和“纯”精神产品,与物质无关。你认同这种观点吗?为什么?整合上述内容,归纳知识要点。其一,从文化与人类社会的关系来看,文化是人类社会特有的现象。文化由人所创造,为人所特有。纯粹“自然”的东西不能称为文化。其二,从文化与人们个体的关系来看,每个人所具有的文化素养都不是与生俱来的,而是在社会生活的体验中逐步培养出来的。人是文化的创造者,也是文化的享用者。其三,从物质载体与精神文化的关系来看,人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体,但我们观察所有文化现象都主要是着眼于人们的精神世界、归结为人们的精神生活。化知识教育而逐步培养出来的。(5)学生思考并讨论。得出结论:人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体。(5)学生朗读,加深记忆。(6)配套课堂练习,见ppt。3.文化的力量合作探究4:情景一:近年来,全国各地出现诵经典热。一位带着5岁的孩子来学习的母亲说:“我最想教孩子的是‘已所不欲,勿施于人’,即便在竞争激烈的社会,也希望我的孩子在成长中懂得做人的道理。”她在家里每天都放《论语》的CD,全家一块学《论语》。情景二:1988年,75位诺贝尔奖获得者所倡议的《巴黎宣言》中有这样一句话:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回头2500年,去吸取孔子的智慧。”无独有偶,2007年12月,日本前首相福田康夫参观山东曲阜孔庙后感慨道:“孔子儒家的思想如果成为常识性的东西在大家心里扎根的话,世界一定会变得很(1)学生讨论。(2)学生回答:若干《论语》、《弟子规》语录。得出结论:文化是一种社会精神力量,在实践中也可以转化为巨大的物质力量。文化影响着社会发展,具...