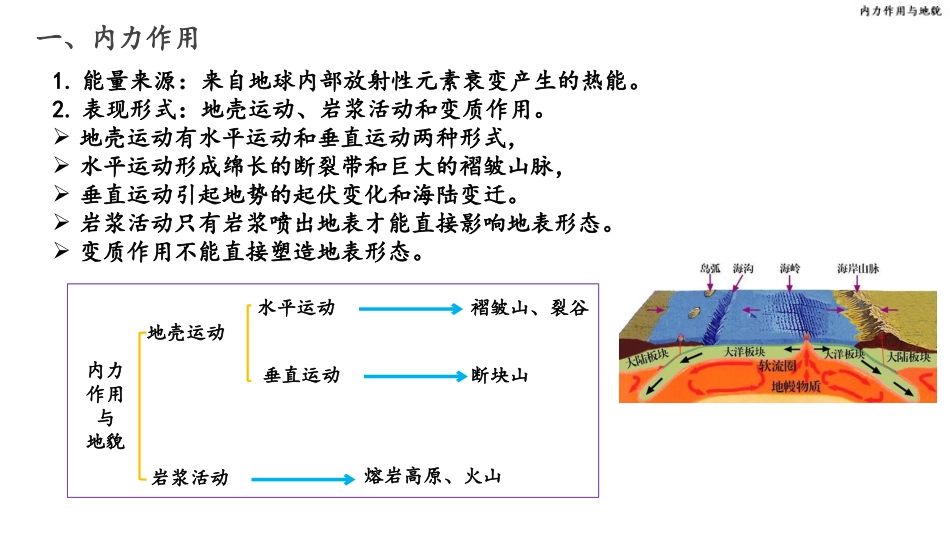

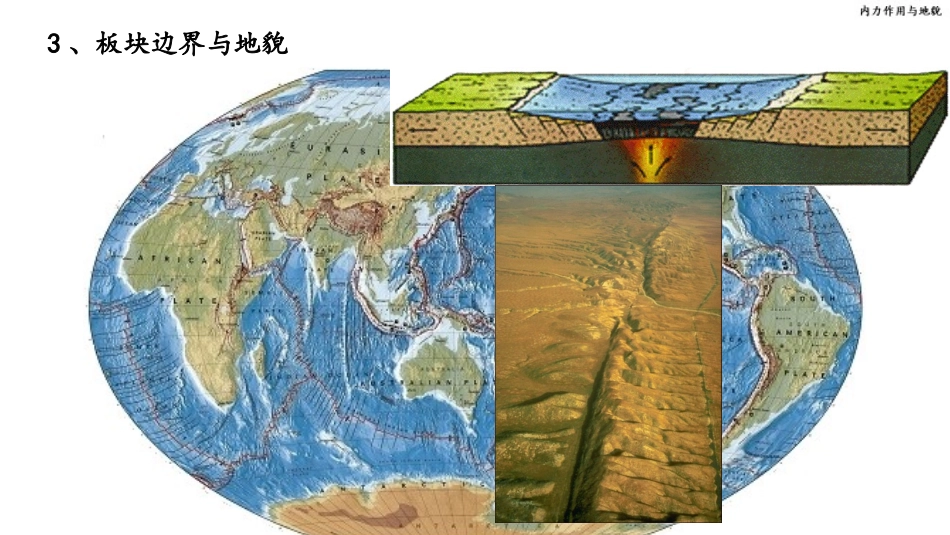

内力作用与地貌一、内力作用1.能量来源:来自地球内部放射性元素衰变产生的热能。2.表现形式:地壳运动、岩浆活动和变质作用。地壳运动有水平运动和垂直运动两种形式,水平运动形成绵长的断裂带和巨大的褶皱山脉,垂直运动引起地势的起伏变化和海陆变迁。岩浆活动只有岩浆喷出地表才能直接影响地表形态。变质作用不能直接塑造地表形态。内力作用与地貌地壳运动水平运动褶皱山、裂谷垂直运动断块山岩浆活动熔岩高原、火山3、板块边界与地貌3、板块边界与地貌3、板块边界与地貌3、板块边界与地貌3、板块边界与地貌消亡边界对地貌的影响共性板块挤压处会产生一系列的褶皱,从而形成高大的褶皱山脉。另外一旦挤压的应力超过地壳承受能力,使岩层断裂,将积聚的能量在短时间释放,产生地震。由于岩层破裂,岩浆沿着缝隙上升从而使得岩浆活动较多,若喷出地表就形成了火山。地下的岩浆使得地下水受热,从而形成了温泉。大陆板块与大陆板块挤压形成高大的褶皱山脉大陆板块与大洋板块挤压因为大洋板块地势较低,密度大,因此挤压处大洋板块会俯冲到大陆板块的下方。使得大陆板块抬升,若抬升的区域位于陆地,则形成山地。若抬升的区域位于海洋则形成岛屿。由于摩擦力的存在,在板块交界处的岩石会随着大洋板块向下俯冲,从而使得在交界处形成海沟。地中海缩小阅读图文材料,回答下列问题。研究表明,中生代末期我国南方地势整体东高西低,古长江各段尚未连接在一起,古川江与古金沙江在甲地汇合后往南流。至新生代,随着青藏高原隆起,我国东部地区岩石圈向海洋伸展、变薄。古川江流向改变并经乙地向东流,长江各段最终连接在一起实现了大江东去。下图示意中生代末期古长江流域周边地理事物分布。(1)从地壳运动的角度分析新生代以来古长江流域地势格局发生转变的原因。(2)推测新生代古川江流向发生变化并经乙地向东流的地理过程。位于湖北省的江汉平原(古江汉盆地),有丰富的井盐资源。井盐是指通过打井的方式抽取地下卤水(天然形成或盐矿注水后生成)制成的盐。研究表明该地盐矿形成于中生代末期。(3)结合图文材料说明该盐矿的成因。(1)受板块碰撞影响,青藏高原隆起,该区域西部地壳增厚,地势增高;东部岩石圈向海洋伸展变薄,使得该区域东部高原、山地陷落,地势降低,形成总体西高东低的格局。阅读图文材料,回答下列问题。研究表明,中生代末期我国南方地势整体东高西低,古长江各段尚未连接在一起,古川江与古金沙江在甲地汇合后往南流。至新生代,随着青藏高原隆起,我国东部地区岩石圈向海洋伸展、变薄。古川江流向改变并经乙地向东流,长江各段最终连接在一起实现了大江东去。下图示意中生代末期古长江流域周边地理事物分布。(1)从地壳运动的角度分析新生代以来古长江流域地势格局发生转变的原因。(2)推测新生代古川江流向发生变化并经乙地向东流的地理过程。位于湖北省的江汉平原(古江汉盆地),有丰富的井盐资源。井盐是指通过打井的方式抽取地下卤水(天然形成或盐矿注水后生成)制成的盐。研究表明该地盐矿形成于中生代末期。(3)结合图文材料说明该盐矿的成因。(2)亚欧板块与印度洋板块碰撞使甲地以西地区地壳持续抬升隆起,古川江南流受阻,最终改为向东北流;青藏高原隆起使东部季风环流加强,降水增多,河流水量增大;东部地区地壳陷落,高差增大,河流侵蚀作用加强;切穿巫山,最终东流。阅读图文材料,回答下列问题。研究表明,中生代末期我国南方地势整体东高西低,古长江各段尚未连接在一起,古川江与古金沙江在甲地汇合后往南流。至新生代,随着青藏高原隆起,我国东部地区岩石圈向海洋伸展、变薄。古川江流向改变并经乙地向东流,长江各段最终连接在一起实现了大江东去。下图示意中生代末期古长江流域周边地理事物分布。(1)从地壳运动的角度分析新生代以来古长江流域地势格局发生转变的原因。(2)推测新生代古川江流向发生变化并经乙地向东流的地理过程。位于湖北省的江汉平原(古江汉盆地),有丰富的井盐资源。井盐是指通过打井的方式抽取地下卤水(天然形成或盐矿注水后生成)制成的盐。研究表明该地盐矿形成于中生代末期。(3...