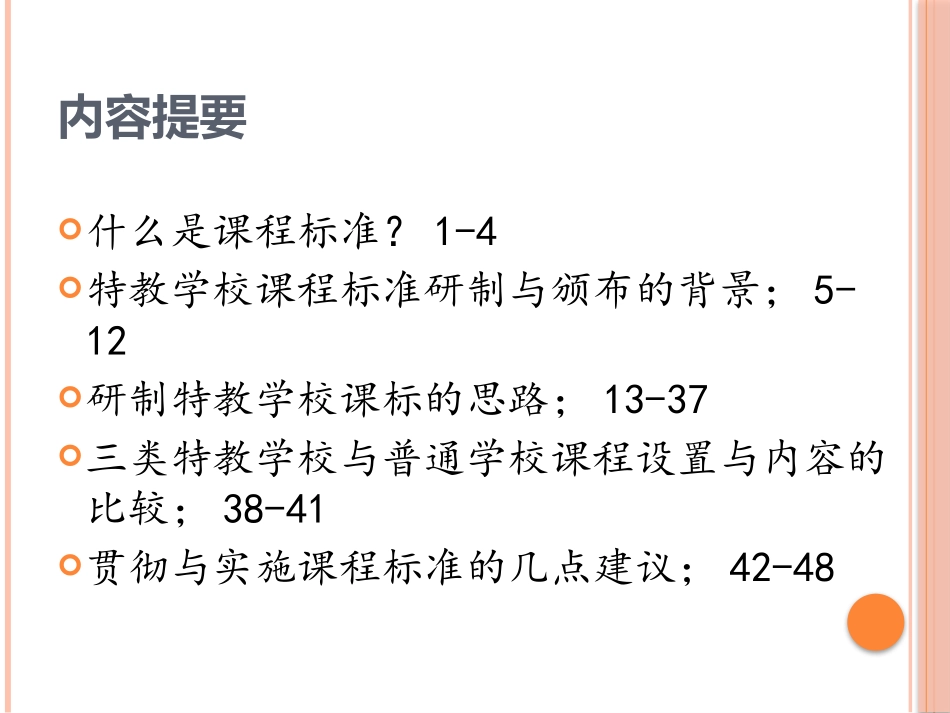

教育部基础教育司特教研讨班研读课程标准,办好特殊教育华东师范大学终身教授,中国高等教育学会特殊教育研究会理事长方俊明2018.6.7内容提要什么是课程标准?1-4特教学校课程标准研制与颁布的背景;5-12研制特教学校课标的思路;13-37三类特教学校与普通学校课程设置与内容的比较;38-41贯彻与实施课程标准的几点建议;42-48一、什么是课程标准?在现代学校教育中,课程是实现教育目的的重要途径,是组织教育教学活动的最主要的依据,是集中体现和反映教育思想和教育观念的载体。课程标准是国家用于指导课程教育的纲领性文件,它阐明了课程的基本理念、课程目标、教学内容、实施建议,对学生在不同阶段的课程学习提出了基本规范和质量要求。课程标准不仅反映了国家对全体学生的期望,也是国家管理和评价课程质量、编写教材以及考试命题的依据。因此,课程标准的研制与颁布一直是不同历史阶段教育改革和发展中十分重要的组成部分。纵观历史,早在清朝末年兴办近代教育之初,我国就出现了课程标准的雏型,即在各级学堂章程中列有课程门目表和课程分年表。1912年1月,中华民国教育部就公布了《普通教育暂行课程标准》。随着现代学校教育的发展与班级授课制度的推广,课程标准不仅关注学生的“学习进程”,也关注与教师的“教学进程”,对学科教与学的目的、意义、过程和评价做出了更为明确的规定。二、特教学校课程标准研制与颁布的背景2001年,我国启动了新世纪基础教育课程改革,以期构建具有中国特色、反映时代精神、体现素质教育理念的基础教育课程体系。经过十年的努力,修订完善并颁布了2011年版的义务教育课程标准。这套新修订的课程标准涵盖小学一年级到初中三年级的所有学科,包括语文、数学、物理、化学、外语等主科和品德与社会、音乐、美术、体育等副科在内的18门课程的课程标准,其中,外语科目的课程标准已细化到英语、日语与俄语三种语言。2011年版的义务教育课程标准几年来的实践证明,2011年版的义务教育课程标准比较充分地反映了课程改革所倡导的基本理念,总结了我国基础教育改革的成果,体现出国家对不同阶段的学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求,规定了各门课程的性质、目标、内容框架,提出了教学和评价建议,对指导我国基础教育发展和提高义务教育阶段的教育质量发挥了重要作用。普通教育与特殊教育特殊教育是面向残疾人和其他有特殊教育需要人群的教育,是国民教育体系中的重要组成部分。发展特殊教育是推进教育公平,实现教育现代化的重要内容,是坚持以人为本理念,弘扬人道主义精神的重要举措,是保障和改善民生、构建社会主义和谐社会的重要任务。特殊教育课程标准的启动为了推进特殊教育的发展,教育部在研制和颁布普通学校义务教育教育课程标准之后,修订全日制盲校、聋校、培智学校义务教育课程计划并更名为《盲校义务教育课程设置实验方案》、《聋校义务教育课程设置实验方案》、《培智校义务教育课程设置实验方案》,于2007年2月,印发了实施三类特殊学校课程设置实验方案的通知。在修订课程方案的同时,开始委托北京师范大学、江苏省教育厅、北京联合大学牵头组成研制组,启动全日制盲、聋、培智三类学校义务教育课程标准的编制工作。在贯彻和落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2012-2020)》和《特殊教育提升计划》(2012-2016)过程中教育部基础教育二司进一步组织全国特殊教育界和课程论领域专家学者以及特教学校的一线教师,修订和完善特教学校的课程标准。经过前后10年多的艰苦努力和协作,终于在2016年底颁布的42门特殊学校义务教育课程标准,包括盲校的语文、数学、品德与生活、定向行走、综合康复等18门课程,聋校的语文、数学、品德与生活、沟通与交往等14门课程以及培智学校是生活语文、生活数学、生活适应、康复训练等10门课程。正如时任教育部基础教育二司巡视员,教育部特殊教育办公室主任的李天顺同志所说:“新课标凝聚了全国600多名研制专家、数百万审议专家和成千上万特教同仁的心血,是他们用爱心与责任,共同铸就了这座中国特殊教育的历史丰碑,...