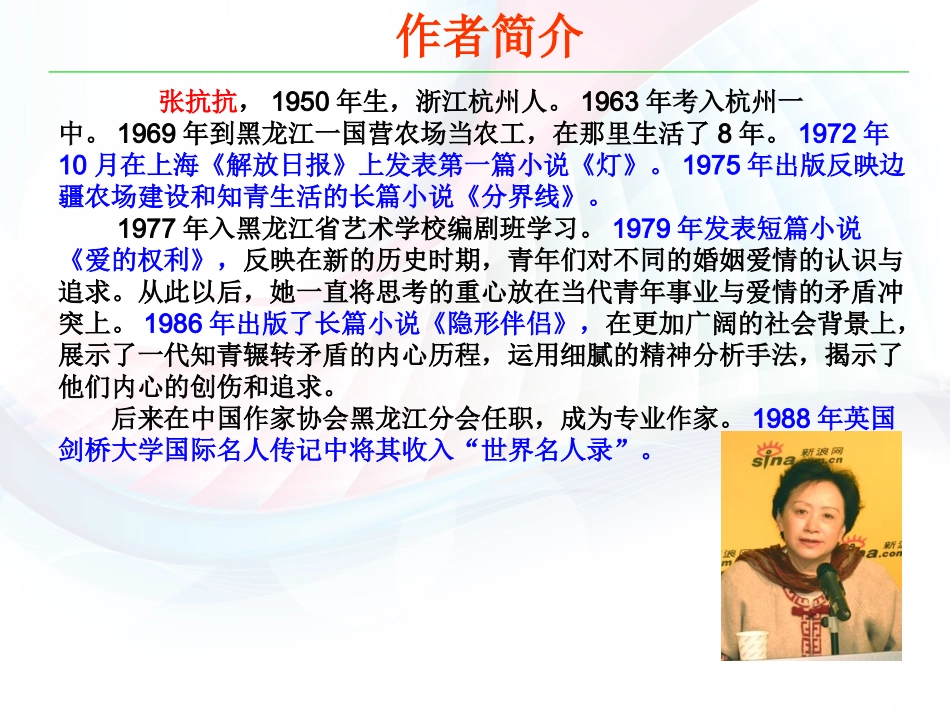

导入地下森林断想张抗抗作者简介张抗抗,1950年生,浙江杭州人。1963年考入杭州一中。1969年到黑龙江一国营农场当农工,在那里生活了8年。1972年10月在上海《解放日报》上发表第一篇小说《灯》。1975年出版反映边疆农场建设和知青生活的长篇小说《分界线》。1977年入黑龙江省艺术学校编剧班学习。1979年发表短篇小说《爱的权利》,反映在新的历史时期,青年们对不同的婚姻爱情的认识与追求。从此以后,她一直将思考的重心放在当代青年事业与爱情的矛盾冲突上。1986年出版了长篇小说《隐形伴侣》,在更加广阔的社会背景上,展示了一代知青辗转矛盾的内心历程,运用细腻的精神分析手法,揭示了他们内心的创伤和追求。后来在中国作家协会黑龙江分会任职,成为专业作家。1988年英国剑桥大学国际名人传记中将其收入“世界名人录”。字词学习•瘠薄•沉湎•孱弱•浩瀚无垠:•隐姓埋名:•愤懑•万籁俱寂(jíbó):土地缺少植物生长所需的养分水分。(miǎn):深深地迷恋着,不能自拔。(chán)软弱无能。yín形容广大;繁多。隐瞒自己的真实姓名。(mèn):气愤,抑郁不平。(lài):形容非常寂静。yǐn整体感知按照下列提示将课文分为三段1.探访地下森林所产生的疑问;2.地下森林形成的历史过程;3.地下森林的蔚为壮观。——(1~2)——3~20——21~27理解分析第一自然段是写地下森林吗?•不,是写一般的森林。•由一般森林到地下森林。理解分析阅读第二自然段,回答如下问题:点明地下森林特点的语句是:•长在这阴森森,黑黝黝的幽深的峡谷。•沉入这黑暗的深渊,熬过了那么漫长的岁月。•……理解分析作者写这些时流露出惊讶与感叹。她感叹什么?•感叹“那充满生机的树梢,却刚够得着我的脚尖,不及山坡上小草儿高”;•感叹大自然“多么不公平啊”;•感叹“拥有珍贵的树木,这大自然无价的财富,然而你沉默寡言、与世无争”;•感叹它遭受了“不幸”,“沉入这黑暗的深渊,熬过了那么漫长的岁月”。理解分析一、这一段中哪几句是问句?1、可是你,却为什么长在这里?2、你从哪里飞来?3、你究竟遭受了什么不幸,以致使你沉入这黑暗的深渊,熬过了那么漫长的岁月?二、它们与下文是什么关系?引出下文,领起下文。三、作者为什么用第二人称“你”来称呼地下森林?使感情的表达更加强烈和充沛。第二人称便于抒发强烈感情。理解分析二、本文的题目是“地下森林断想”,根据这一大段的内容猜测探究:什么叫“断想”?•断想:片断感想。《现代汉语词典》•根据这一段内容考虑,“断想”似乎是根据某种情况判断、断定和想像。一、地下森林是由于什么原因形成?由于“一次巨大的火山爆发”理解分析精读欣赏第二部分思考(1)地下森林经历了怎样的历史过程?(2)在这个历史过程中它受到了哪些煎熬与不公,又得到了哪些帮助?理解分析(1)地下森林经历了这样一个过程:毁灭、沉寂、没有生命;山顶上有了泥土和种子、有了生命;峡谷里有了泥土和种子、发出了小苗;最后长成了参天大树。理解分析(2)在这个历史过程中它受到了哪些煎熬与不公,又得到了哪些帮助?阳光的不公和无情、寒冷的霜冻帮助:不公:长空的大风将石块碾成粉末洁净的山泉将粉末滋润成泥土山顶的鱼鳞松将种子撒入峡谷时间也给予地下森林的生命从无到有的机会,这是一个漫长的过程。时间也拟人化了,表现出爱心。“几万年的代价”是指:一、极言时间之长;二、在漫长的岁月里,生命陷于困顿以至窒息,这是一个痛苦的过程,所以称为“代价”。理解分析火山爆发前和火山爆发后的地理景观恰成对比火山爆发所形成的艰难困苦生存条件对地下森林是一种环境映衬(可称反面映衬)——突出其不屈不挠顽强生长的品质特点;阳光的无情和不公,与“长空的大风”“洁净的山泉”“山顶的鱼鳞松”对幽谷的友好相助,情感态度恰成对比;对比和映衬兼济的写法理解分析文中真正描写幽谷里树木突破黑暗和冰冷的封杀而发芽生长并蔚然成林的,仅是19至20两段,是不是写得过于简略呢?作者这样安排的用意是什么?作者着意于极写环境的险恶和生命的艰辛,以此映衬地下森林的生命力的神奇伟大。理解分析根据课文概括地下森林的“品格”。•坚忍顽...