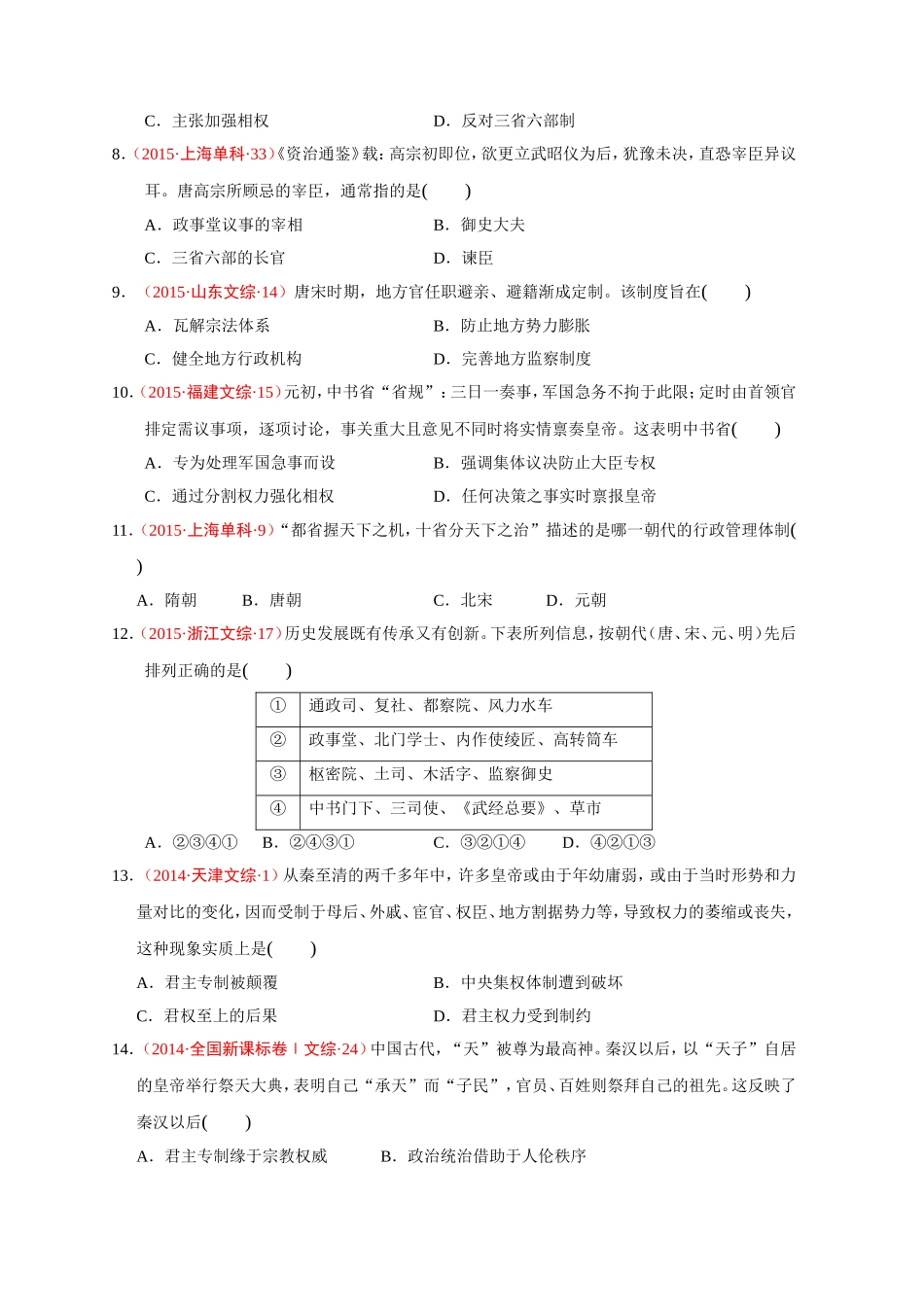

第3课从汉到元政治制度的演变一、选择题1.(2015·天津文综·2)秦汉时期设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣,议定的结果,通常由宰相领衔上奏,最后必须经皇帝裁决,方能施行。这一制度()A.表明军国大事最终由朝臣议定B.反映了皇权与相权的矛盾C.起到了限制、监督皇权的作用D.有利于皇帝决策时集思广益2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·25)汉宣帝曾称:“与朕共治天下者,其唯良二千石(郡太守)乎!”后来的帝王反复重申上述观念。这主要体现了()A.地方吏治是国家安定的重要因素B.中央集权与地方分权之间的矛盾C.汉代地方行政制度为后代所沿用D.历代帝王将汉宣帝作为治国榜样3.(2015·安徽文综·13)河南尹田歆的外甥王谌,以知人出名。田歆对他说:“如今应推举六名孝廉,多有贵戚书信相命,又不好违背,我想自己选一位名士以报效国家,你助我求之。”这体现了()A.地方无选官权B.选拔官吏以品评为主C.察举制的弊端D.自上而下的选官方式4.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·25)两汉时期,皇帝的舅舅、外祖父按例封侯;若皇帝幼小,执政大臣也主要从他们之中选择。这被当时人视为“安宗庙,重社稷”的“汉家之制”。汉代出现外戚干政的背景是()A.皇帝依靠外戚抑制相权B.“家天下”观念根深蒂固C.母族亲属关系受到重视D.刘氏同姓诸侯王势力强大5.(2015·四川文综·2)“中书、尚书令在西汉为少府属官,在东汉亦属少府,虽典机要,而去公卿甚远。魏晋以来,浸以华重。唐遂为三省官长,居真宰相之任。”这段话意在指出()A.汉代少府份属九卿,位尊权重B.唐代中书令和尚书令是真宰相C.中书令和尚书令地位逐渐提高D.三省制经历了曲折的发展过程6.(2015·北京文综·13)某朝官员王锷通过贿赂企图兼任宰相。皇帝同意了王锷的请求,并下诏“锷可兼宰相”。时任给事中的李藩行使职权,驳回诏书。由此推断,给事中隶属于()A.唐朝的门下省B.宋朝的枢密院C.明朝的内阁D.清朝的军机处7.(2015·广东文综·13)针对皇帝频频越过中书省直接向六部官员下达诏令的现象,有朝臣说:“事不出中书,是为乱政。”由此可知,该朝臣()A.反对中央集权B.主张建立内阁C.主张加强相权D.反对三省六部制8.(2015·上海单科·33)《资治通鉴》载:高宗初即位,欲更立武昭仪为后,犹豫未决,直恐宰臣异议耳。唐高宗所顾忌的宰臣,通常指的是()A.政事堂议事的宰相B.御史大夫C.三省六部的长官D.谏臣9.(2015·山东文综·14)唐宋时期,地方官任职避亲、避籍渐成定制。该制度旨在()A.瓦解宗法体系B.防止地方势力膨胀C.健全地方行政机构D.完善地方监察制度10.(2015·福建文综·15)元初,中书省“省规”:三日一奏事,军国急务不拘于此限;定时由首领官排定需议事项,逐项讨论,事关重大且意见不同时将实情禀奏皇帝。这表明中书省()A.专为处理军国急事而设B.强调集体议决防止大臣专权C.通过分割权力强化相权D.任何决策之事实时禀报皇帝11.(2015·上海单科·9)“都省握天下之机,十省分天下之治”描述的是哪一朝代的行政管理体制()A.隋朝B.唐朝C.北宋D.元朝12.(2015·浙江文综·17)历史发展既有传承又有创新。下表所列信息,按朝代(唐、宋、元、明)先后排列正确的是()①通政司、复社、都察院、风力水车②政事堂、北门学士、内作使绫匠、高转筒车③枢密院、土司、木活字、监察御史④中书门下、三司使、《武经总要》、草市A.②③④①B.②④③①C.③②①④D.④②①③13.(2014·天津文综·1)从秦至清的两千多年中,许多皇帝或由于年幼庸弱,或由于当时形势和力量对比的变化,因而受制于母后、外戚、宦官、权臣、地方割据势力等,导致权力的萎缩或丧失,这种现象实质上是()A.君主专制被颠覆B.中央集权体制遭到破坏C.君权至上的后果D.君主权力受到制约14.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·24)中国古代,“天”被尊为最高神。秦汉以后,以“天子”自居的皇帝举行祭天大典,表明自己“承天”而“子民”,官员、百姓则祭拜自己的祖先。这反映了秦汉以后()A.君主专制缘于宗教权威B.政治统治借助于人伦秩序C.皇权至上促成祖先崇拜D...