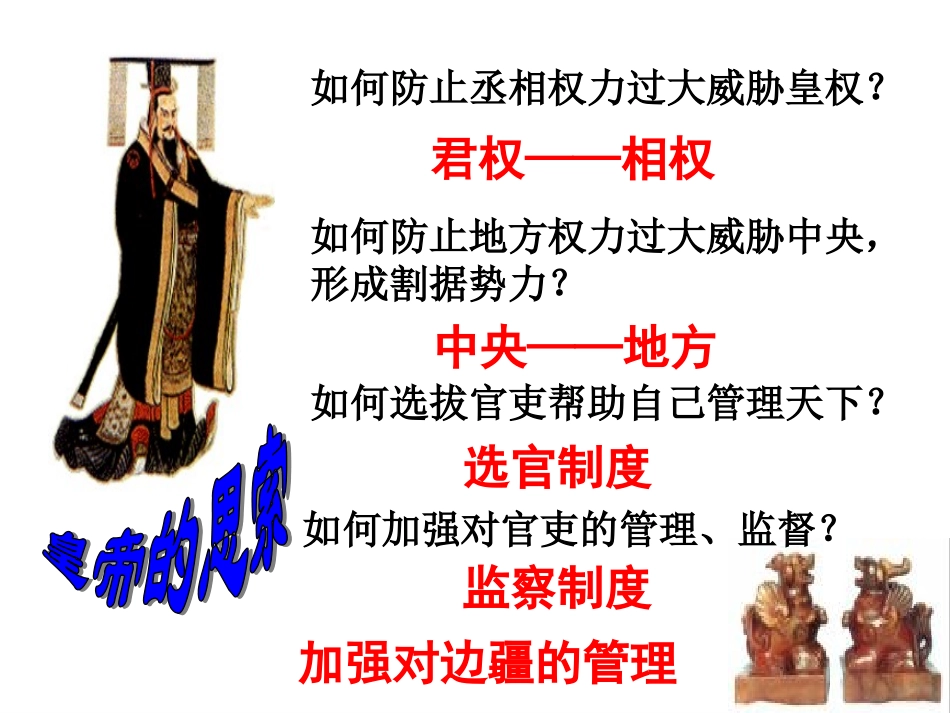

专制主义中央集权制度的基本矛盾1、中央政府与地方割据势力的矛盾。2、皇权与相权的矛盾(中央政府内部矛盾)。中国古代中央集权制度的是以皇权至高无上为核心,皇权与相权、中央与地方的矛盾贯穿始终。如何防止丞相权力过大威胁皇权?如何防止地方权力过大威胁中央,形成割据势力?如何选拔官吏帮助自己管理天下?如何加强对官吏的管理、监督?君权——相权中央——地方选官制度监察制度加强对边疆的管理考点三从汉到元政治制度的演变——君主专制政体的演进与强化秦西汉宋代明朝君权不断强化,相权逐渐分散和削弱。隋唐(三公九卿)(频繁换相;中外朝制)(中书门下、“参知政事”)二府三司(废丞相,权归六部)(学生思考)二、君主专制:君权与相权的矛盾演变趋势秦朝之后的历代都采取了哪些削弱相权的措施呢?议议一一议?(三省六部制)东汉尚书台秦朝:秦朝:在中央设立丞相;在中央设立丞相;汉朝:汉朝:汉武帝:汉武帝:频繁换相频繁换相中外朝中外朝制度制度汉初:汉初:丞相位尊权重丞相位尊权重让平民出身的人做丞相让平民出身的人做丞相皇帝中朝外朝尚书令侍中常侍丞相御史大夫太尉九卿决策机构决策机构执行机构执行机构有事上报魏晋南北朝握有实权:先是尚书省,继而是中书省和门下省,形成三省体制。皇帝中书门下尚书秦朝:秦朝:在中央设立丞相;在中央设立丞相;汉朝:汉朝:频繁更换丞相,让平民出身的人做丞频繁更换丞相,让平民出身的人做丞相,设立“中朝”对抗“外朝”;相,设立“中朝”对抗“外朝”;唐朝:唐朝:三省六部制;三省六部制;执行皇帝中书省门下省吏部官吏的任免和考核礼仪、科举军政刑狱国家的工程建设等唐朝政府机构示意图政事堂草拟封驳审议尚书省户部礼部兵部刑部工部户籍、土地、赋税影响:(1)三省之间,分工明确,各司其职,提高了办事效率;(2)分割相权,相互牵制避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权。影响:(1)三省之间,分工明确,各司其职,提高了办事效率;(2)分割相权,相互牵制避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权。中书省中书省——门下省门下省——尚书省尚书省——六部六部政事堂原因:唐初确立三省之制后,由于三省事权分立,尤其是出令的中书省和门下省往往因政见不同而相互推诿和扯皮。唐、宋时宰相的总办公处。唐初始有此名,设在门下省,后迁到中书省。开元十一年(公元723年)改称中书门下,因宰相名义上即为中书门下省长官之故。下设吏、枢机、兵、户、刑礼五房。北宋就中书内省设政事堂,简称中书,与枢密院分掌政、军,号称"二府"。元丰改制后,遂以尚书省的都堂为宰相办公所在,因也称都堂为政事堂。武周时将中书省改为凤阁、门下省改为鸾台,二者为政务中枢。秦朝:秦朝:在中央设立丞相;在中央设立丞相;汉朝:汉朝:频繁更换丞相,让平民出身的人做丞频繁更换丞相,让平民出身的人做丞相,设立相,设立“中朝”对抗“外朝“中朝”对抗“外朝”;”;唐朝:唐朝:三省六部制;三省六部制;宋朝:宋朝:二府三司二府三司宋代中央政治制度机构职权长官备注二府中书门下(最高行政机构)掌行政正相:同平章事副相:参知政事范仲淹,王安石枢密院掌军事枢密使高俅三司总理财政三司使盐铁、度支、户部度支盐铁户部中书门下枢密院皇帝财政行政军事三司宋朝:二府(中书门下、枢密院)三司制掌管全国财赋的统计与支调吏部户部礼部兵部刑部工部影响:1.进一步分割相权,加强皇权。2.职权过于分散,导致行政效率低,出现“冗官”局面。影响:1.进一步分割相权,加强皇权。2.职权过于分散,导致行政效率低,出现“冗官”局面。“文官”一词在中国古已有之。《后汉书·志第五·礼仪中》中就有:“立春,遣使者赍束帛以赐文官。”而早在春秋战国时期我国就有职业文官。秦统一中国后,建立了一整套管理政府官员的制度,这就是中国古代的文官制度。在两千余年的封建社会中,中国的文官制度不断发展,日趋成熟。隋唐以后,政府采取公开考试、择优授职的科举制度,形成了一整套关于文官的录取、任用、考核、回避、阶制、奖惩、抚恤、待遇、退休、保障及激励的规范与制度。……早在唐代,中国的典章制度即已倾倒日本朝野...