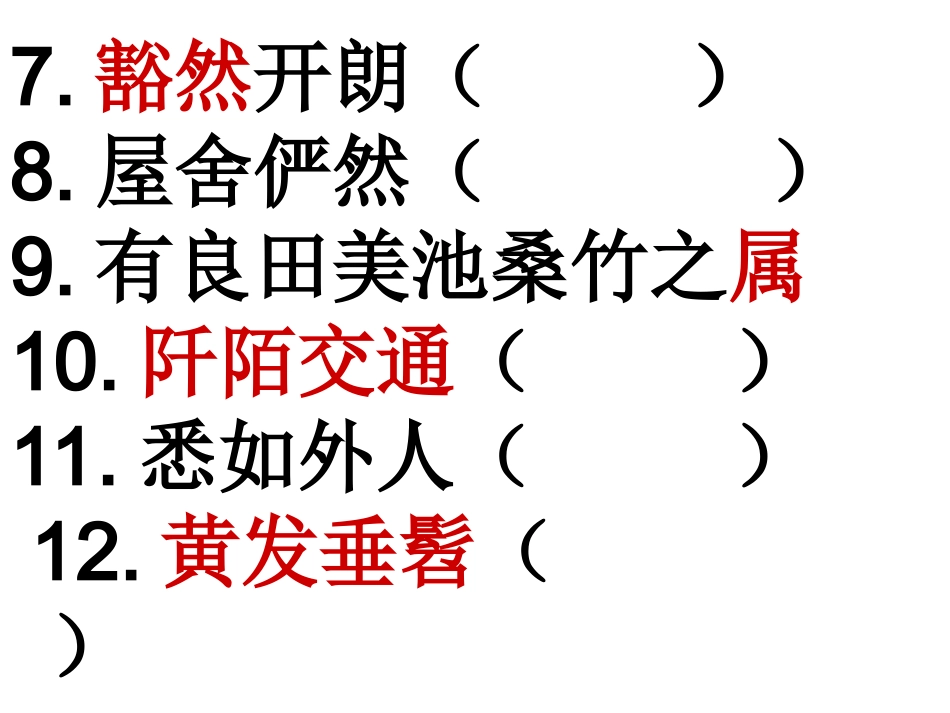

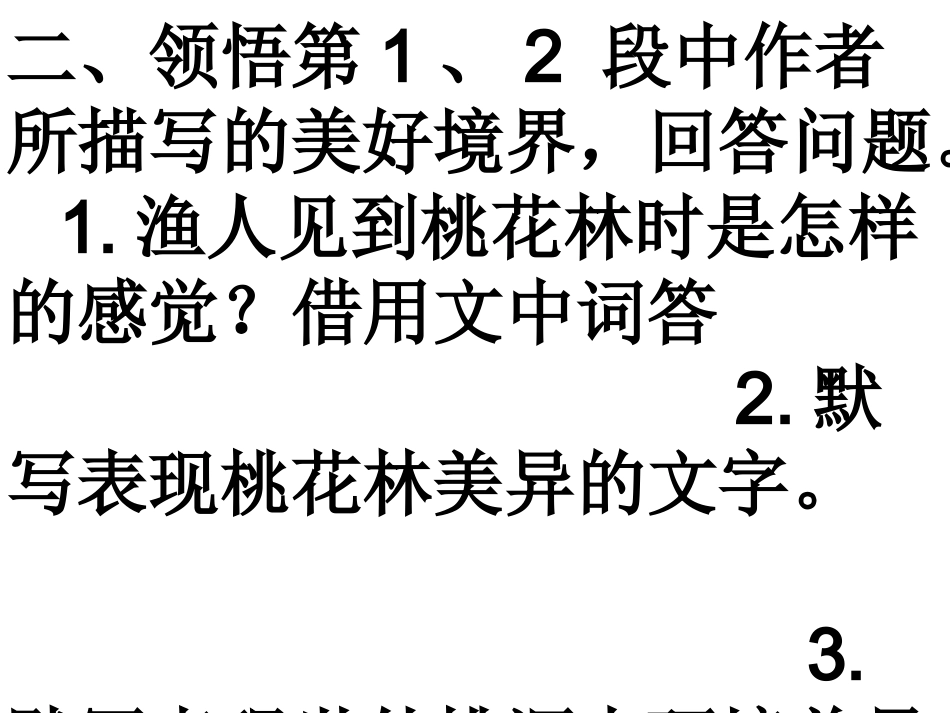

一、解释加横线词语的意思。1.缘溪行()2.芳草鲜美()3.渔人甚异之()4.欲穷其林()5.林尽水源()7.豁然开朗()8.屋舍俨然()9.有良田美池桑竹之属10.阡陌交通()11.悉如外人()12.黄发垂髫()二、领悟第1、2段中作者所描写的美好境界,回答问题。1.渔人见到桃花林时是怎样的感觉?借用文中词答2.默写表现桃花林美异的文字。3.默写表现世外桃源中环境美异的文字。三、写出第3-5段中加横线的词语的意思。1.乃大惊()2.具答之()3.便要还家()4.咸来问讯()5.妻子邑人()6.来此绝境()7.不复出焉()8.无论魏晋(9.具言所闻()()10.延至其家()11.不足为外人道也()12.既出()13.便扶向路()14.处处志之()15.及郡下(16.诣太守()17.说如此()18.寻向所志()19.欣然规往()20.未果()21.寻病终()22.后遂无问津者四、补充下列语句中的省略词。1.()具答之。2.()问()今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。3.此人一一为()具言所闻,()皆叹惋。4.林尽()水源。七、填空1、文章以为线索,以先后为顺序,由发现桃源到访问桃源再到离开桃源,一线贯之。2、本文出现的成语:3、桃花源在林尽水源的地方,写渔人进入桃花源的路径,用3、桃花源在林尽水源的地方,写渔人进入桃花源的路径,用山有小口、初极狭、才通人、仿佛若有光等词,说明。4、《桃花源记》中与陆游诗句“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”意境相似的一个成语是:6、根据课文内容写一幅对联:八、感受桃花源内外世界的不同,体会陶渊明虚构理想社会的时代根源。1、后人根据《桃花源记》的故事凝缩成一个成语,这个成语是什么?他的含义是什么?2、第一自然带有神秘色彩的景物描写有什么用3、第三段文字哪两方面内容?4、桃花源人为什么来到这个地方?5、为什么桃源中人嘱咐渔人“不足为外人道也”?6、你是如何理解桃花源人“不复出焉”的原因?7、渔人离桃花源,“便扶向路”,又“处处志之”,而后来寻找桃花源的人“寻向所志”,却“不复得路”。作者这样写的目的是8、刘子骥与陶渊明是同时代的人,最后写刘子骥要去找桃花源,目的何在?9、你认为桃源人为什么“叹惋”?10、作者为什么在这篇文章中虚构了一个与黑暗的现实社会相对的美好境界11、作者为什么在这篇文章中虚构了一个黑暗的现实社会相对的美好的美好境界?12、作者虚构的这个桃源是作者心目中的(理想社会),也反映了:作者主张和平,安定,追求美好生活的心13、《桃花源记》是陶渊明富有浪漫色彩的叙事散文是理想化的小农经济下的田园生活,在艺术构思上最为明显的是一个“奇”字,试举出三处“奇”。答:(1)环境奇美。(2)与世隔绝多年(3)待渔人如此热情。14、“具、咸”都是“全部,都”的意思,能否互换?15、(1)桃花源美好的地方在哪里?(2)通过哪些具体描写表现出来?16、依据文中描述,准确说明进入桃花源的山洞口所在的位置。17、作者笔下的桃花源具有怎样的特点?18、你从“设酒杀鸡作食”、“咸来问讯”“余人各复延至其家,皆出酒食”中读到了哪些信息?19、作者在二千多年前就为我们规划出一个美好的世外桃源,并成为后人羡慕、追求的目标,由此你能够看出作者追求怎样的人生理想?20、“此人一一为具言所闻,皆叹惋。”渔人说了些什么?为什么皆叹惋?21、作者陶渊明在本文中寄托了怎样的一种社会理想?这种社会理想在当时的条件下能否得以实现?试作评价一、根据本义写出相应的成语。A.船挂满帆,一路顺风行驶。()B.把手笼在袖子里在一旁观看。()C.一抬脚就成功。()D.事情在于人做。()二、没有错别字的一项是()A.现代学术的基础就是实地的探查,就是我们现在所谓的实验。B.因这样,格物致知的真正意义便被埋没了。C.一切成功的实验需要的是眼光、勇气和意力。D.以为只要很“用功”,什么都尊照老师的指导,就可以一帆风顺了。三、用适当的关联词语填空。A.传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是传统教育的目的并寻求新知识,适应一个固定的社会制度。B.实验的过程消极的观察,积极的、有计划的探测。四、试比较下列句子中括号里的词语,指出哪个词最合适,并说...