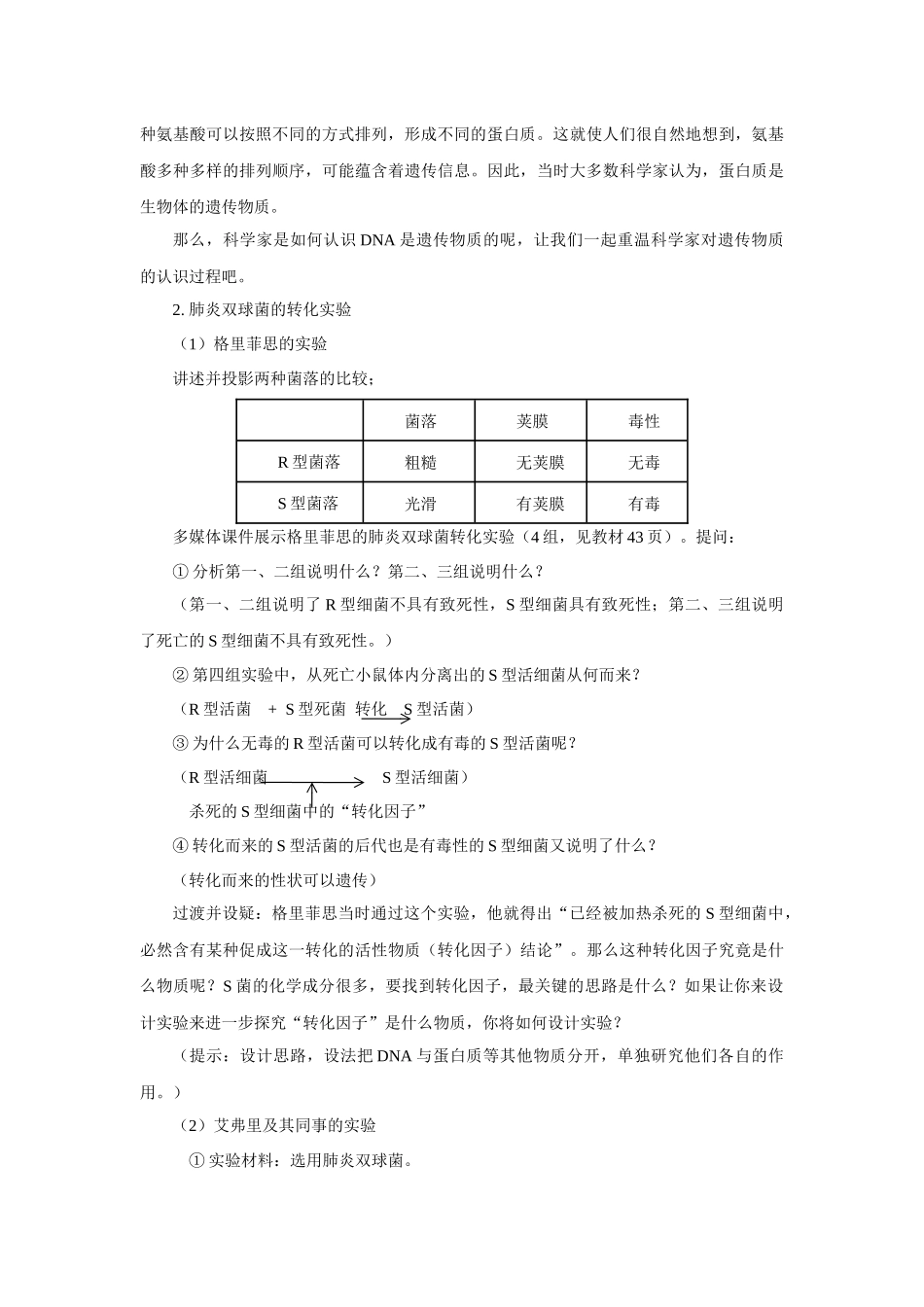

《核酸是遗传物质的证据》教学设计一、学习任务分析《核酸是遗传物质的证据》选自浙科版高中生物必修2《遗传与进化》中第3章第1节。本节内容既是必修1中染色体是遗传物质的载体、前两章中孟德尔提出的遗传因子和遗传的染色体学说内容的延续和深入,也为后面学习DNA复制、转录等内容做了知识铺垫,因此本节内容在教材编排上起着承上启下的重要作用。本节首先是以“问题探讨”的形式呈现了曾经在科学界争议了很长的问题:“DNA和蛋白质究竟谁是遗传物质?”目的在于引导学生思考如何对这一问题进行研究,激发学生的探索欲望,在此基础之上教材详细讲述了DNA是遗传物质的直接证据──“肺炎双球菌的转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”,引导学生重温科学家的探究历程,领悟科学的过程和方法,最终得出科学的结论。二、学习者分析本节课内容面对的是高二的学生,他们通过初中科学和前面两章的学习,已经具备了染色体的化学组成、蛋白质与核酸的元素组成、同位素标记技术在生物科学研究中的应用等相关知识,这为本节内容的学习奠定了认知基础。但是学生对科学家是如何证明DNA是遗传物质的探究过程并不清楚。另外,高中的学生通过必修1的学习,对探究性学习有了一定的熟悉,相关能力得到了一定的培养,观察、实验能力已初步形成,这为本节课进行探究性学习建立了有效的能力保证。但是遗传物质的本质属于微观分子世界,学生缺少直观的体验。而且,本节课的教学内容涉及的实验,在现有的实验室条件下是不可能完成的,这需要学生具备较强的的逻辑思维能力和归纳分析能力。因此,教学中要循序渐进,尽量联系学生已有的基础知识,一步步引领学生认识为什么DNA是遗传物质,为什么DNA是主要的遗传物质。三、教学目标(一)知识目标通过肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验的一系列探究,理解DNA是主要的遗传物质。(二)能力目标1.通过肺炎双球菌的转化实验,能够证明DNA是遗传物质的最关键的实验设计思路,训练科学的逻辑思维的能力,体验科学探究的基本方法。2.用“同位素标记法”来研究噬菌体浸染细菌的实验,说明DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质,训练由特殊到一般的科学归纳的思维能力。(三)情感态度与价值观目标通过模拟科学发现的过程,培养实事求是的科学态度和不断探究的精神,进一步激发学生唯物辩证观的树立。四、教学重难点(一)教学重点1.噬菌体侵染细菌的实验分析。2.肺炎双球菌转化实验的原理和过程的分析。3.DNA是主要的遗传物质。(二)教学难点1.活动:资料分析——噬菌体侵染细菌的实验。2.肺炎双球菌转化实验原理和过程的分析。五、教学方法讨论、探究。六、教学准备多媒体课件。七、教学过程(一)创设情境,设疑导入幻灯片展示林志颖、张亮、田亮以及他们孩子的照片,并向学生说明“遗传现象”指生物亲代与子代之间的相似现象。然后提出问题:那么,生物体为什么会表现出遗传现象教师引导:哲学上有这样一个论断,认为世界是物质的,任何事情的发生,都有其物质基础,同样,生物体之所以会表现出遗传现象,是因为生物体内存在遗传物质。那么,生物体内的遗传物质是什么呢?(19世纪中期,孟德尔通过豌豆实验证明了生物的性状是由遗传因子控制,20世纪初期,摩尔根通过果蝇实验证明了:基因位于染色体上,20世纪中叶,科学家发现:染色体主要有蛋白质和DNA组成,那么遗传物质是蛋白质还是DNA呢?)(二)逐步引导,深入探究现在大家都认为遗传物质是DNA,但这一结论是由科学家们经过长期的质疑与探索才得到的。1.对遗传物质的早期推测20世纪20年代,人们已经认识到蛋白质是由多种氨基酸连接而成的生物大分子。各种氨基酸可以按照不同的方式排列,形成不同的蛋白质。这就使人们很自然地想到,氨基酸多种多样的排列顺序,可能蕴含着遗传信息。因此,当时大多数科学家认为,蛋白质是生物体的遗传物质。那么,科学家是如何认识DNA是遗传物质的呢,让我们一起重温科学家对遗传物质的认识过程吧。2.肺炎双球菌的转化实验(1)格里菲思的实验讲述并投影两种菌落的比较;菌落荚膜毒性R型菌落粗糙无荚膜无毒S型菌落光滑有荚膜有毒多媒体课件展示格里菲思的肺炎双球...