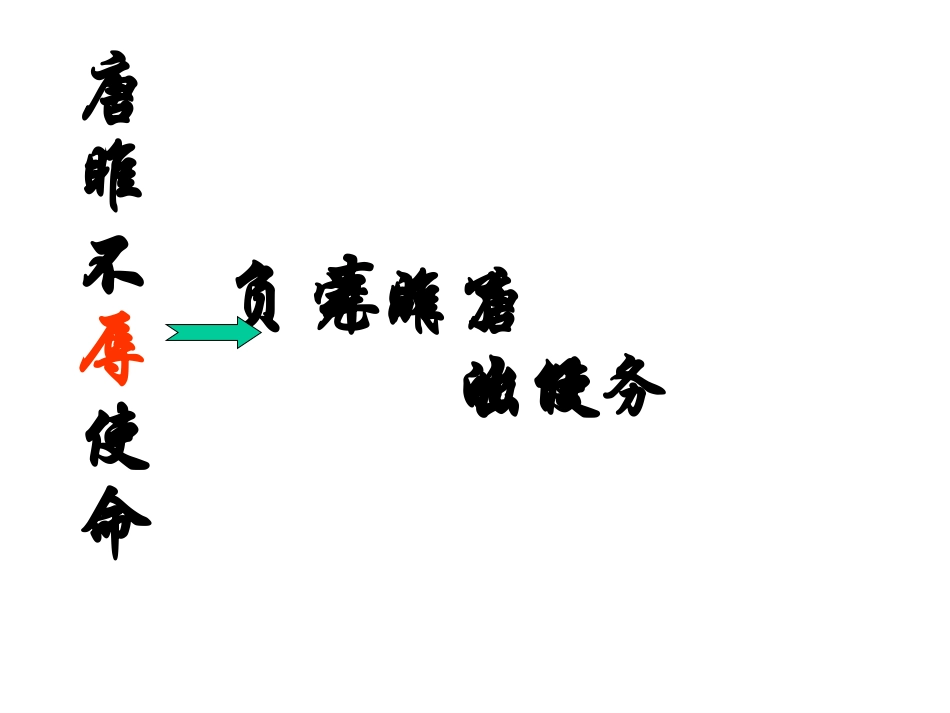

风萧萧兮易水寒壮土一去兮不复还唐且不使命唐且不使命比较·探究《战国策》唐雎不辱使命辜负唐雎完成了出使的任务战国时代国别体史书。原有《国事》《国策》《短长》等不同名号,共有33篇。西汉成帝时,刘向根据战国末年的纵横家著作整理编辑而成。记事上起前453,下迄前209年,载录了战国时期各国政治、军事、外交各方面的历史,着重记录了谋臣的策略和言论。雄辩的论说,铺张的叙事,尖刻的讽刺,耐人寻味的幽默,构成了独特的语言风格。它标志着我国古代散文发展到一个新的高度,给后世散文和辞赋的创作以重大影响。《战国策》写作背景战国时期的最后十年,秦相继吞并各诸侯国,公元前230年灭韩,公元前225年灭魏。安陵是魏的附庸小国,在宗主国魏国灭亡之后,还保持着独立的地位。秦企图用“易地”的政治骗局进行吞并,由此引起了两国之间的一场外交斗争。这篇文章记叙唐雎出使秦国,同秦王进行针锋相对的斗争,终于折服秦王的经过。唐雎怫然韩傀免冠徒跣缟素庸夫色挠以头抢地jŪfúguīxiăngǎoyōngnáoqiāng翻译:说说:出使的原因?秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不悦,安陵君因使唐雎使于秦。派对……说;告诉想要用交换句中用来加重语气的助词答应给予恩惠很好虽然这样从想;愿意它不高兴因此派到出使秦王派人对安陵君说:“我打算用五百里的土地换取安陵,希望安陵君能答应我!”安陵君说:“承蒙大王给予好处,拿大块土地来换取小的,那很好;虽然这样,可我从先人手里继承了这块土地,愿意始终守住它,不敢拿它交换。”秦王不高兴,安陵君因而派唐雎出使秦国。翻译1、秦王以五百里地易安陵是出于好心吗?易地的真正目的是什么?2、安陵君用什么理由拒绝了秦王的要求?3、概括段意。安陵君识破秦王的骗局而婉言拒绝。不亢不卑中透着坚定,“愿终守先王之地,弗敢易”,预示着将会有一场大风雨。秦王不是出于什么好心,而是采取“以大易小”的欺诈手段,企图不战而直接吞并安陵小国。秦王企图吞并安陵遭到拒绝而不悦。交待唐雎使秦的原因,是故事的开端。秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”为什么况且使……灭亡表转折凭(借)存在的原因把……看作忠厚的长者所以;置意。错通措扩充表转折违背(背叛)疑问语气助词回答顺接连词即使难道只是像这样翻译:秦王对唐雎说:“我用五百里的土地来换取安陵,安陵君却不听从我,为什么呢?再说,秦国灭掉了韩国和魏国,而安陵君凭着五十里的地方能保存下来,是因为安陵君是个忠厚的人,所以我不想打他的主意。如今我拿十倍的土地(来交换安陵),扩大他的领土,可安陵君却违抗我,(这)岂不是小看我吗?”唐雎答道:“不,不是像您说的这样!安陵君从先王那里继承了上地,并且守住它,即使拿一千里土地来,也不敢交换,何况(您)只拿来五百里呢?”1、秦王认为自己对安陵君是什么态度?第二段分析有恩于安陵君2、秦王说的是否是真心话?说说理由。3、唐雎是如何反驳的?4、比较安陵君的反驳和唐雎的反驳有何异同?5、概括段意。不是真心话。实际上是对安陵君恩威并施。先用语气极强的否定句堵住秦王带有威胁意味的试问,然后正面回答秦王,最后在对比中用一反问语气句子否定秦王的无耻要求。相同点:都回绝了秦王的无耻妄想。不同点:地点、背景、面对的人物不同。唐雎回答较安陵君更为坚定有力。唐雎坚决抵制秦王的骗局,表现出维护国土的严正立场。唐雎坚决抵制秦王的骗局,表现出维护国土的严正立场。秦王怫然怒,谓唐雎曰:公亦尝闻天子之怒乎•唐雎对曰:臣未尝闻也。秦王曰:天子之怒,•伏尸百万,流血千里。唐雎曰:大王尝闻布衣•之怒乎?秦王曰:布衣之怒,亦免冠徒跣,以•头抢地耳。唐雎曰:此庸夫之怒也,非士之怒也。夫•专诸之刺王僚也,彗...