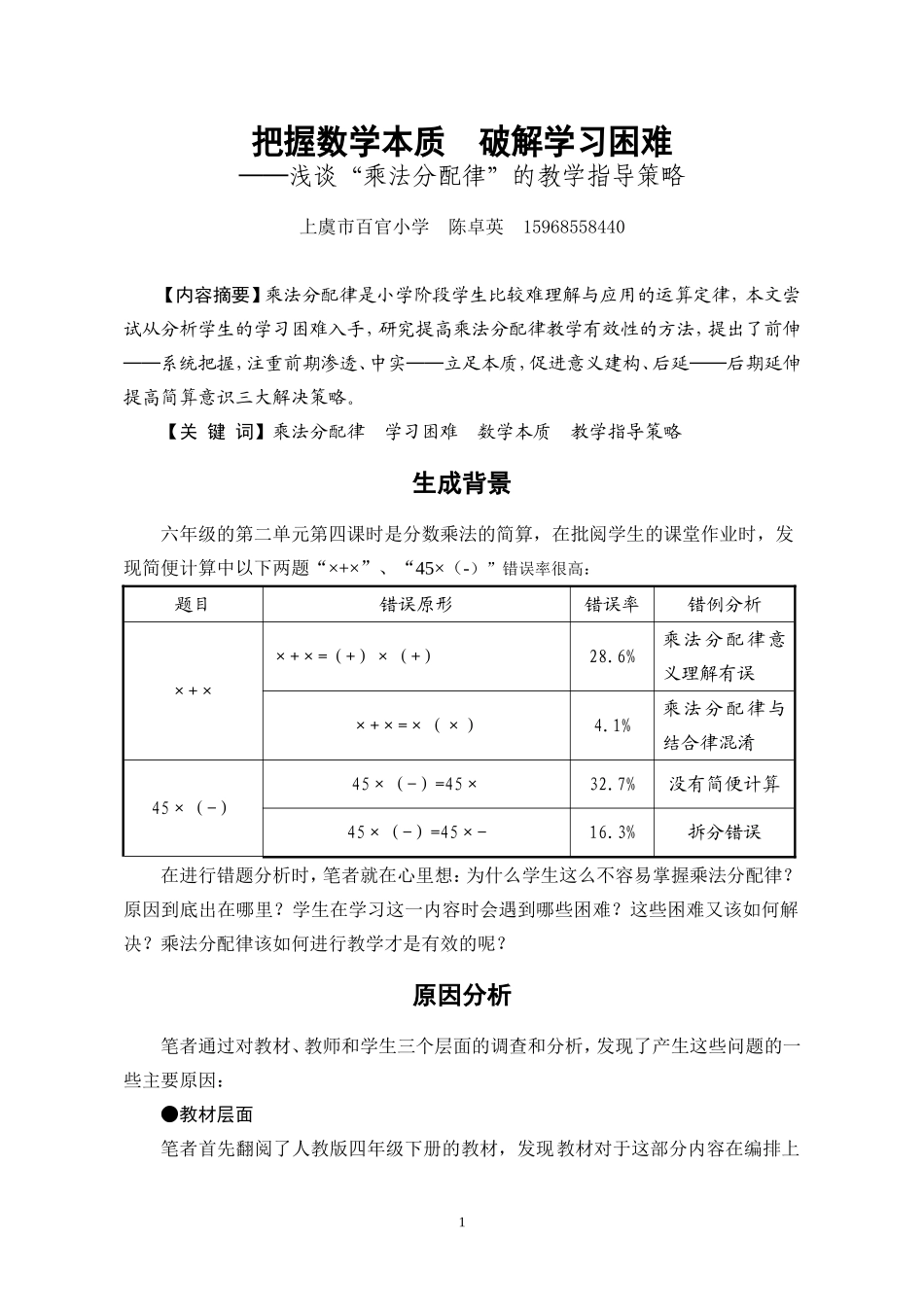

把握数学本质破解学习困难──浅谈“乘法分配律”的教学指导策略上虞市百官小学陈卓英15968558440【内容摘要】乘法分配律是小学阶段学生比较难理解与应用的运算定律,本文尝试从分析学生的学习困难入手,研究提高乘法分配律教学有效性的方法,提出了前伸──系统把握,注重前期渗透、中实──立足本质,促进意义建构、后延──后期延伸提高简算意识三大解决策略。【关键词】乘法分配律学习困难数学本质教学指导策略生成背景六年级的第二单元第四课时是分数乘法的简算,在批阅学生的课堂作业时,发现简便计算中以下两题“×+×”、“45×(-)”错误率很高:题目错误原形错误率错例分析×+××+×=(+)×(+)28.6%乘法分配律意义理解有误×+×=×(×)4.1%乘法分配律与结合律混淆45×(-)45×(-)=45×32.7%没有简便计算45×(-)=45×-16.3%拆分错误在进行错题分析时,笔者就在心里想:为什么学生这么不容易掌握乘法分配律?原因到底出在哪里?学生在学习这一内容时会遇到哪些困难?这些困难又该如何解决?乘法分配律该如何进行教学才是有效的呢?原因分析笔者通过对教材、教师和学生三个层面的调查和分析,发现了产生这些问题的一些主要原因:●教材层面笔者首先翻阅了人教版四年级下册的教材,发现教材对于这部分内容在编排上1具有相对集中的特点,知识趣味性不强,练习量又远远不够,不利于学生在短时间内理解掌握甚至灵活运用,所以学生在第一次学习乘法分配律时不是很扎实。先入为主的错误学法,再加上小数、分数的存在,所以后面在学习五年级上册第一单元小数乘法的简便运算和六年级上册第二单元分数乘法的简便运算时,乘法分配律就成了学生的“老大难”。●教师层面1.重外形,缺内在。大部分教师在教学乘法分配律时,将侧重点放到观察算式的外在形式,淡化内在算理的阐释,学生只会机械地记忆规律,不能理解规律的内涵本质。由此课后练习时总会出现这样的情况——学生运用乘法分配律时往往将括号外的数只乘括号内的一个数。如:(32+48)×5=32×5+48、48×2+48=48×2+1、32×5+48×5=32+48×5等类型的错误。2.重灌输,缺建构。大部分老师,在上乘法分配律这一课时,往往都会患同样的毛病:受功利性驱使,根本不顾学生已有的知识经验、知识生长点,而是另起炉灶,强迫学生建“空中楼阁”——数学模型,即“硬逼”学生根据几个等式,发现规律性的内容、概括出乘法分配律,时间稍长,这种暂时的链接必断无疑。3.重题海,轻体验。学生缺乏对知识的深层体验,知识链一开始是断裂的,后来是很难接上的。即使是题海战术,也很难达到熟能生巧的目的。你会发现如果第一次接触乘法分配律时是哪几种错误或是哪几位同学不会,最终还是这几种错误,还是这几位同学不会。●学生层面1.心理方面:中、高年级学生自尊心强,他们对于一些行为或心理问题会进行有目的地掩饰。当数学学习不佳,回答问题或作业出错,就会不懂装懂,回避困难。2.认知方面:一是感性积累少。对于加法、乘法的交换律和结合律,学生在正式学习之前就经常运用,积累了大量的感性经验,但学生在学习乘法分配律之前很少有这方面的感性积累与直接经验。尽管学生在学习笔算乘法(如两位数乘一位数、三位数乘一位数等)时也曾用到过乘法分配律,但那时还处于无意识的状态。二是内在算理糊。乘法分配律形式变化比较大,因为学生缺乏对乘法分配律内在算理的理解,所以乘法分配律一变式,学生就摸不着头脑了。如:35×99+35、4.6×2.3+0.54×23、×55,这些都是乘法分配律中常见的不完整结构算式,学生由于不能深刻理解乘法分配律的算理,往往会无从下手。2三是自主体验缺。课堂上学生只是从形式上感知了规律,未从实质上加以领悟。教学对策知惑而后解惑,方能对症下药。基于前面的原因分析,笔者认为,最终的源头还在于对“数学本质”的认识。所以笔者提出了三个层次的教学策略来破解学生学习乘法分配律时的困难。前伸──系统把握,注重前期渗透中实──立足本质,促进意义建构后延──后期延伸,提高简算意识一、系统把握,注重前期渗透。前面笔者已经提到学习乘法分配律不能建空中楼阁,应该注重学生已有的知识经验,...