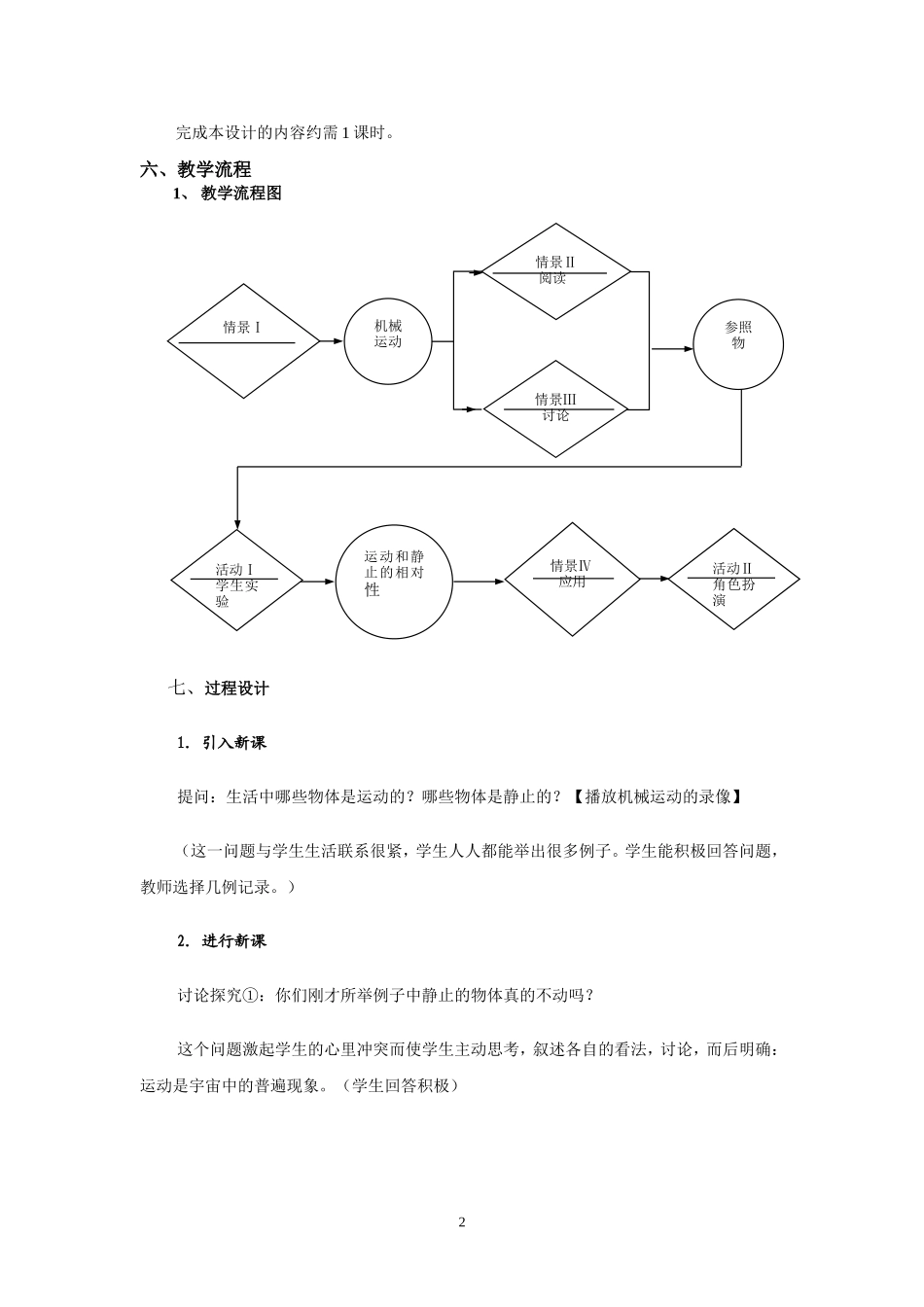

第十二章第一节运动的描述[教学案例](人教版九年级)湖南省宁远县实验中学贺彦一、教学任务分析运动是“运动和力”这一章的第一节,是为以后学习“匀速直线运动”打基础的。通过本节课的学习,学生将体会到选取参照物的重要意义,知道如何选取参照物。知道运动和静止的相对性。本节课的教学要求学生主动参与,在观察、实验、讨论的过程中建立机械运动和参照物的概念,感受到事物的相对性。二、教学目标1.知识与技能(1)知道机械运动、参照物概念。(2)知道运动和静止的相对性。2.过程和方法通过实验建立参照物的概念,感受通常研究机械运动选择参照物的方法。3.情感、态度和价值观认识运动时宇宙的普遍现象,运动和静止是相对的,建立唯物主义世界观。三、教学重点和难点重点:参照物。难点:运动和静止的相对性。四、教学资源1.学生实验器材:小木块、纸条。2.物体机械运动录像片段。五、教学设计思路本设计的内容为机械运动这一节。本设计的基本思路是:以观察生活中的实例为基础,以教师点拨为基本方法,建立机械运动的概念,知道参照物对描述物体运动的重要意义。通过实验,感受通常研究机械运动选择参照物的方法。通过实验、讨论、交流等方式,知道参照物选取得不同,物体运动的描述就不同,最终知道运动和静止的相对性;知道一切物体都在运动,绝对静止的物体是不存在的。本设计要突出的重点是:参照物概念的建立。方法是:让学生观察,发表意见,归纳两幅照片所反映的信息。在此基础上得出机械运动的概念,并由此得出要判断一个物体是否运动,一定要选择一个参照物体,建立参照物的概念。本设计要突破的难点是:运动和静止的相对性。方法是通过完成“做做想想”,让学生体验对同一物体运动状态的描述可以是不同的。如可以说木块是静止的(是相对于纸条而言);也可以说木块是运动的(是相对于桌面而言)。由此自然而然地领悟到由于参照物选取的不同,物体运动状态的描述就可能不同,从而知道运动和静止的相对性。本节课的设计力图体现“以学生为本”的理念,通过学生实验、实例分析等自主活动,增强学生学习物理的兴趣,使教与学能达到最佳的结合。通过实验、讨论,使学生充分感受到物体运动的相对性,同时体验事物的相对性。1完成本设计的内容约需1课时。六、教学流程1、教学流程图七、过程设计1.引入新课提问:生活中哪些物体是运动的?哪些物体是静止的?【播放机械运动的录像】(这一问题与学生生活联系很紧,学生人人都能举出很多例子。学生能积极回答问题,教师选择几例记录。)2.进行新课讨论探究①:你们刚才所举例子中静止的物体真的不动吗?这个问题激起学生的心里冲突而使学生主动思考,叙述各自的看法,讨论,而后明确:运动是宇宙中的普遍现象。(学生回答积极)2参照物情景Ⅱ阅读情景Ⅰ机械运动情景Ⅲ讨论情景Ⅳ应用运动和静止的相对性活动Ⅰ学生实验活动Ⅱ角色扮演讨论探究②:你们刚才所举例子中说有的物体静止,有的物体运动,你是如何判断的?由于物体的运动、静止是学生提出来的,问他们是如何得来,再次引起学生的思考、讨论,慢慢分析得出是通过看这个物体所处的位置是否改变的方法得来。(有学生疑惑)讨论探究③:你们是如何判断物体的位置是否变化的?这样引起学生再次思考、讨论,得出结论:物体位置是否变化是相对于某个物体(标准)的,由此得出参照物的概念。讨论探究④:行驶汽车中坐着一位乘客,请你们描述乘客是运动的还是静止的?这里学生表述各自不同的看法,但经过讨论,分析得出:物体的运动和静止是相对的。讨论探究⑤:刚上课时,大家所举的运动和静止的例子现在你怎样看?应如何完整的描述?学生进一步的讨论分析,准确描述了物体的运动。(不同的学生,回答不一样,产生的问题也不同,老师在评的过程中注意把握。)3.课堂小结提问:这一节课你对“运动的描述”有了哪些认识?让学生归纳叙述本节的主要内容、判断方法,使学生对本节内容形成知识体系。(学生小结,体现学生的主体地位,发现教学中存在的问题。)4、巩固练习(略)八、课后反思本节课由讨论探究的方式进行,学生人人参与,兴趣极高,不知不觉中完成了课程...