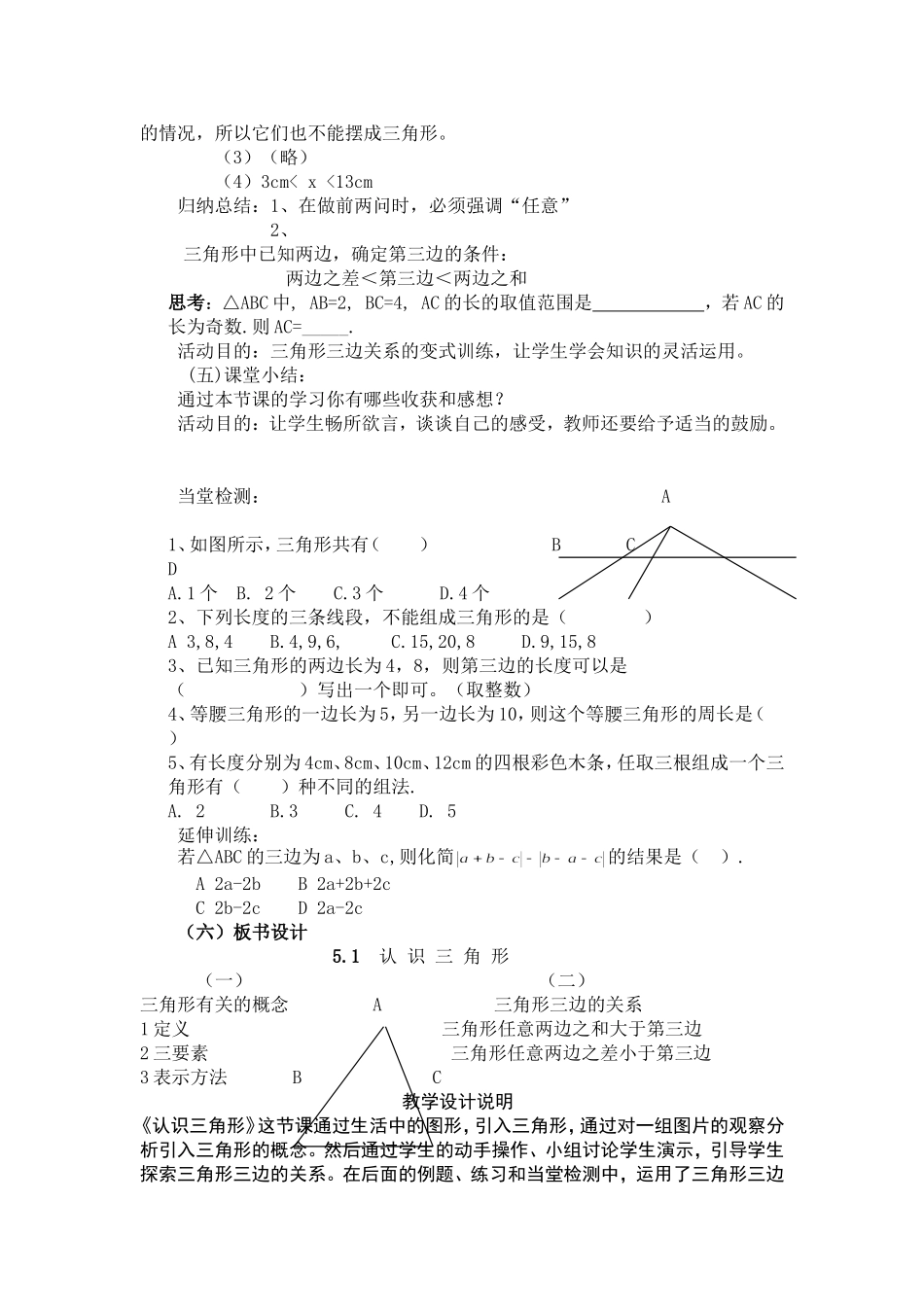

《认识三角形》5.1教学设计金水一中汤慧敏一、教材分析:本节课是在小学学习三角形的基础上,对三角形进行的深一步的认识,这部分内容是七年级上册学习的线段与角的延续,是以后学习三角形全等和四边形的基础。二、教学目标:1、会用自己的语言叙述三角形的概念2、会根据三角形的三边关系判断三条线段能否构成三角形。3、让学生在自主参与、合作交流的活动中,体验成功的喜悦,树立自信,激发学习数学的兴趣。二、教学重点、难点:教学重点:三角形三边关系的探究和归纳。教学难点:会用三角形的三边关系判断三角形。四、教学方法:以引导发现为主,讨论演示相结合。五、学生情况分析七年级学生思维较活跃,模仿能力较强。能够在老师的指导下,进行小组讨论并总则得到的结论。但学生还不太会用数学几何语言来证明结论,因此在这方面还需要老师的引导。六、教学过程:(一)创设情境,引入新课通过欣赏图片,找到图片中存在我们熟悉的三角形,引入今天要讲的新课《认识三角形》活动目的:让学生从生活中的图片中抽象出几何图形,培养学生学习数学的兴趣(二)合作交流,探索新知1.三角形有关的概念活动目的:通过对一组图片观察,用自己的语言概括三角形的定义。着重培养学生的观察能力和语言叙述的能力。(1)由不在同一条直线上的三条线段首位顺次相接所组成的图形叫做三角形。A(2)三要素:三条边、三个内角、三个顶点.(3)表示方法:△ABCBC练习:图中有几个三角形,你能表示出来吗?活动目的:让学生学以致用,熟练的用符号表示任意一个三角形。ABCDE2.三角形三边的关系为了充分体现新课标的要求,培养学生的动手实践能力、逻辑思维能力,在探究三角形三边关系时,我设置了以下活动:活动一:(动手摆一摆)拿出提前准备好的木棒发给学生,任选三根组成三角形。问题:是不是任选的三根木棒都能组成三角形?如果摆不成三角形,思考为什么摆不成?如果摆成三角形了,用什么方法来探索三角形三边的关系。然后用学过的知识探究所摆三角形每两边之和与第三边的关系。ABC结论:三角形任意两边之和大于第三边。为了验证刚才得到的结论,利用小狗吃肉的活动来证实这个结论。议一议:CAB在A点的小狗,为了尽快吃到B点的香肠,它选择A—B路线,而不选择A—C—B路线,难道小狗也懂数学?结论:三角形任意两边之和大于第三边。活动二:(量一量算一算)利用刚才你所测量的结果,进行深一步的计算。计算三角形的任意两边之差并与第三边比较,你能得到什么结论?结论:三角形任意两边之差小于第三边。(三)精设练习,巩固新知活动目的:巩固利用三边关系来判断是否可以围成三角形。1.(口答)下面每组数分别是三根小棒的长度,用它们能摆成三角形吗?(1)3cm、4cm、5cm()(2)8cm、7cm、15cm()(3)5.5cm、7.5cm、2.5cm()(4)10cm、5cm、4cm()(四)拓展创新,应用新知活动目的:利用三角形三边关系进行相应的判断,在判断过程中注意结论中的“任意”例1.有两根长度分别为5cm和8cm的木棒,(1)再取一根长度为2cm的木棒,它们能摆成三角形吗?为什么?(2)如果取一根长度为13cm的木棒呢?(3)聪明的你能取一根木棒,与原来的两根木棒摆成三角形吗?(4)要选取的第三根木棒的长度x要满足什么条件呢?解:(1)取长度为2cm的木棒时,由于2+5=7<8出现了两边之和小于第三边的情况,所以不能摆成三角形。(2)取长度为13cm的木棒时,由于5+8=13,出现了两边之和等于第三边的情况,所以它们也不能摆成三角形。(3)(略)(4)3cm