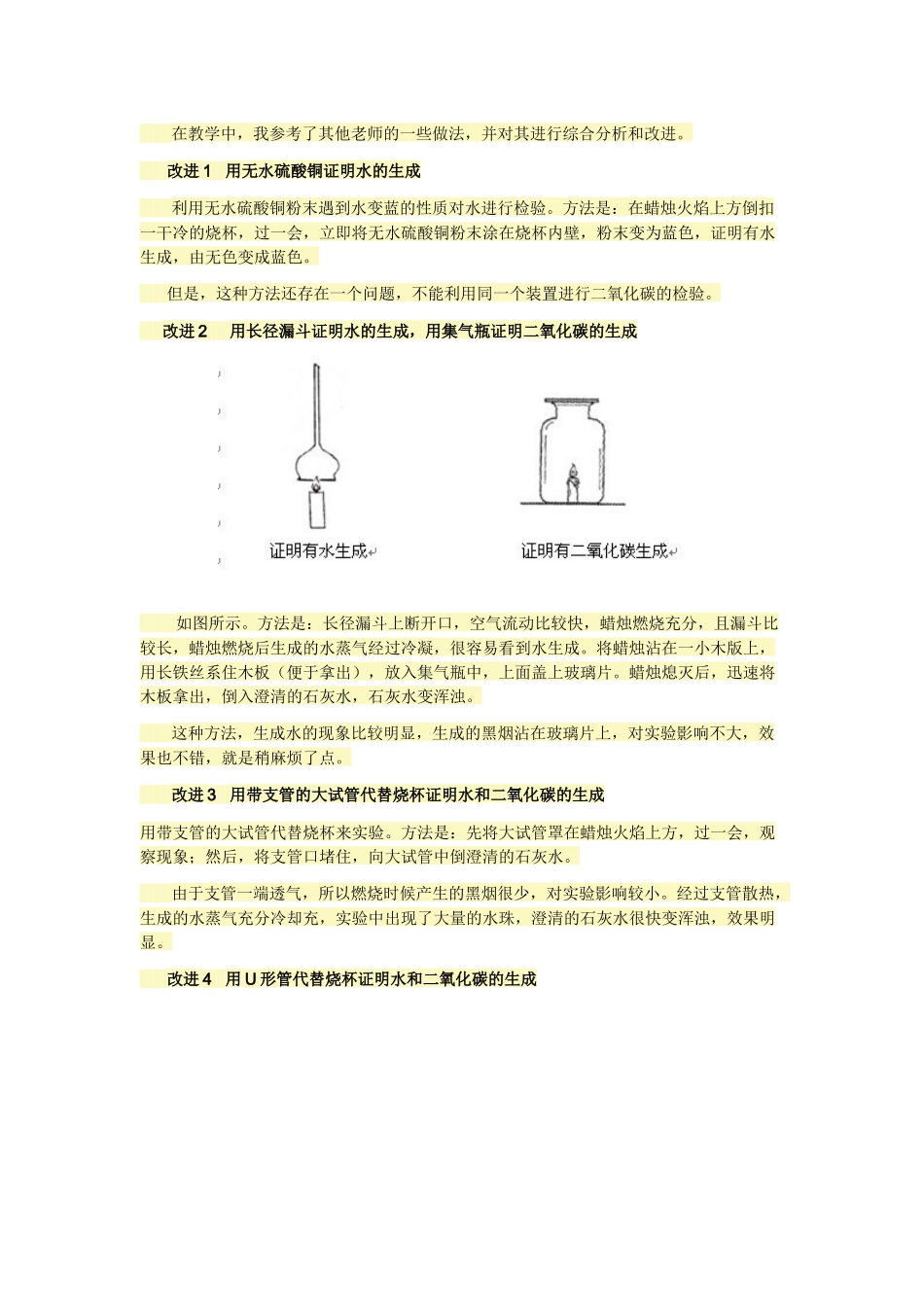

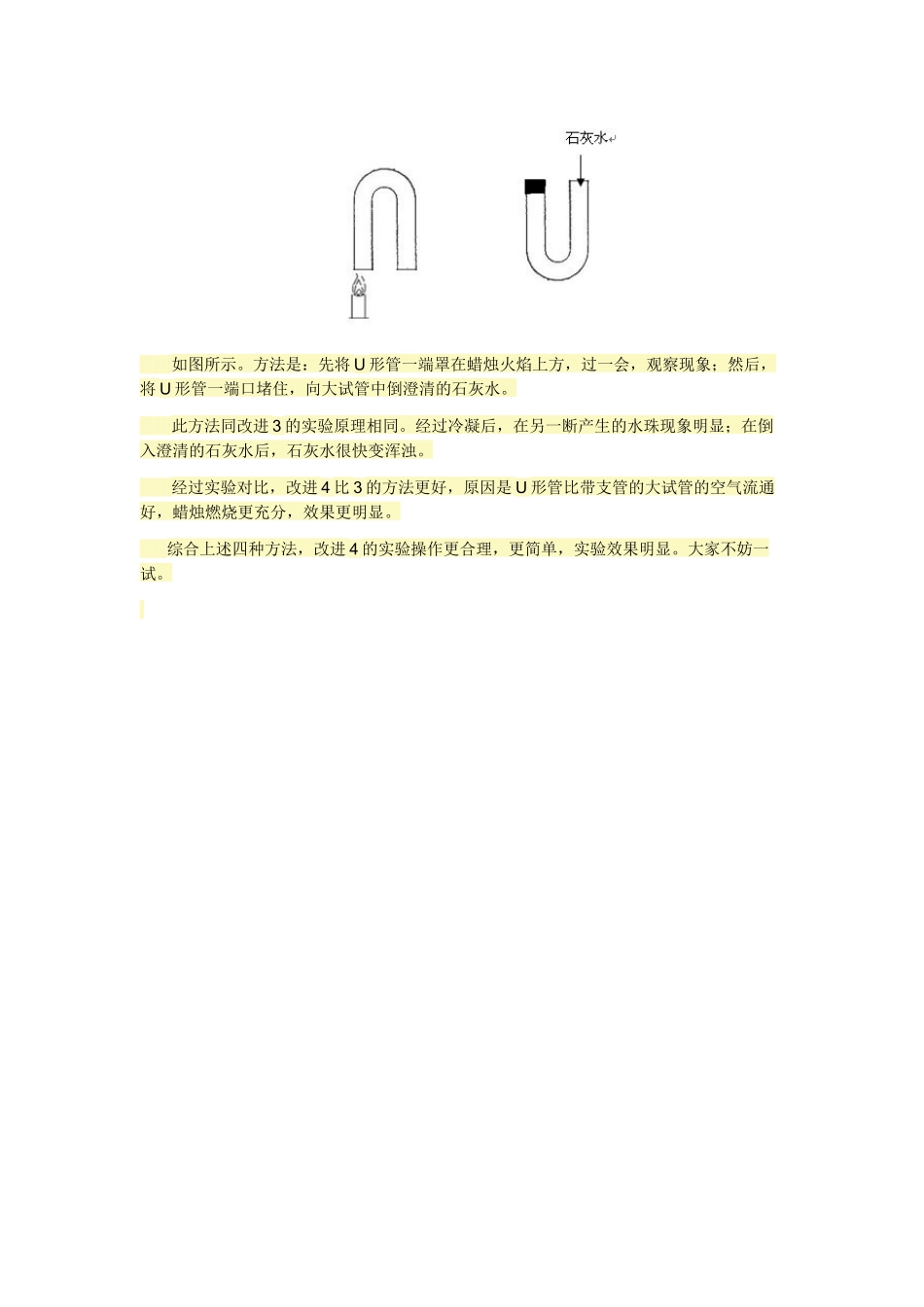

对蜡烛及其燃烧的探究的改进实验探究是化学教学的重要内容和教学方式,尤其是对刚接触化学的学生来说,实验就是开启化学大门的钥匙,所以,教师要努力改进实验,确保实验的顺利进行。对于教材中设计有缺陷的实验,教师要大胆探索,改进方法,使学生能看到真实的现象,并能通过实际现象,作出科学的分析和正确的结论。人教版教材中,“对蜡烛及其燃烧的探究”,是教材中第一次出现“活动与探究”栏目,是培养学生有步骤进行科学探究的开端,所以要教师必须给予足够的重视。但是在教学中,出现困难的实验是:证明蜡烛燃烧生成了水和二氧化碳。这个实验大多以失败告终,致使学生不能获得完整的信息,也不能作出正确的结论。对这个实验教学,大多老师采取的方法是让学生背过参考书上的准答案,这种方法是不可取的。下面我来阐述这个实验的改进方法。一、实验原型及不足1、实验原型(证明蜡烛燃烧生成了水和二氧化碳)实验操作:分别取一个干燥的烧杯和一个用澄清石灰水润湿内壁的烧杯,先后罩在蜡烛的火焰上方,仔细观察烧杯壁上分别有什么现象发生,推测蜡烛燃烧后可能生成了什么物质。或者有的老师将实验操作改为:在蜡烛上方倒扣一干冷的烧杯,过一会儿,观察观察现象;.迅速将烧杯倒转过来,向其中加入澄清石灰水,观察现象。2、不足及原因按照上述所设计的操作方法,看到“水雾”比较困难,至于看到“石灰水变浑浊”的现象几乎是不可能完成的任务。这一点,老师都有很深刻的体会。原因是:(1)蜡烛燃烧时,产生大量的热,加上时值刚开学的天气还很热,所以蜡烛燃烧时生成的水很快就蒸发了,这一现象稍纵即逝,学生很难观察到。(2)蜡烛在燃烧时候,常常会伴随着黑烟的产生,并且,由于烧杯底是封闭的,空气流通困难,所以黑烟较多,这样在烧杯底部很容易形成黑色的碳。在倒入澄清石灰水后,看到的是黑色悬浮物,根本看不到“石灰水变浑浊”的现象。遗憾的是,不少老师忽略了“黑烟”这一现象,更没有解释,也没有探索实验的改进措施,导致实验以说和记忆的形式结束。二、实验改进在教学中,我参考了其他老师的一些做法,并对其进行综合分析和改进。改进1用无水硫酸铜证明水的生成利用无水硫酸铜粉末遇到水变蓝的性质对水进行检验。方法是:在蜡烛火焰上方倒扣一干冷的烧杯,过一会,立即将无水硫酸铜粉末涂在烧杯内壁,粉末变为蓝色,证明有水生成,由无色变成蓝色。但是,这种方法还存在一个问题,不能利用同一个装置进行二氧化碳的检验。改进2用长径漏斗证明水的生成,用集气瓶证明二氧化碳的生成如图所示。方法是:长径漏斗上断开口,空气流动比较快,蜡烛燃烧充分,且漏斗比较长,蜡烛燃烧后生成的水蒸气经过冷凝,很容易看到水生成。将蜡烛沾在一小木版上,用长铁丝系住木板(便于拿出),放入集气瓶中,上面盖上玻璃片。蜡烛熄灭后,迅速将木板拿出,倒入澄清的石灰水,石灰水变浑浊。这种方法,生成水的现象比较明显,生成的黑烟沾在玻璃片上,对实验影响不大,效果也不错,就是稍麻烦了点。改进3用带支管的大试管代替烧杯证明水和二氧化碳的生成用带支管的大试管代替烧杯来实验。方法是:先将大试管罩在蜡烛火焰上方,过一会,观察现象;然后,将支管口堵住,向大试管中倒澄清的石灰水。由于支管一端透气,所以燃烧时候产生的黑烟很少,对实验影响较小。经过支管散热,生成的水蒸气充分冷却充,实验中出现了大量的水珠,澄清的石灰水很快变浑浊,效果明显。改进4用U形管代替烧杯证明水和二氧化碳的生成如图所示。方法是:先将U形管一端罩在蜡烛火焰上方,过一会,观察现象;然后,将U形管一端口堵住,向大试管中倒澄清的石灰水。此方法同改进3的实验原理相同。经过冷凝后,在另一断产生的水珠现象明显;在倒入澄清的石灰水后,石灰水很快变浑浊。经过实验对比,改进4比3的方法更好,原因是U形管比带支管的大试管的空气流通好,蜡烛燃烧更充分,效果更明显。综合上述四种方法,改进4的实验操作更合理,更简单,实验效果明显。大家不妨一试。