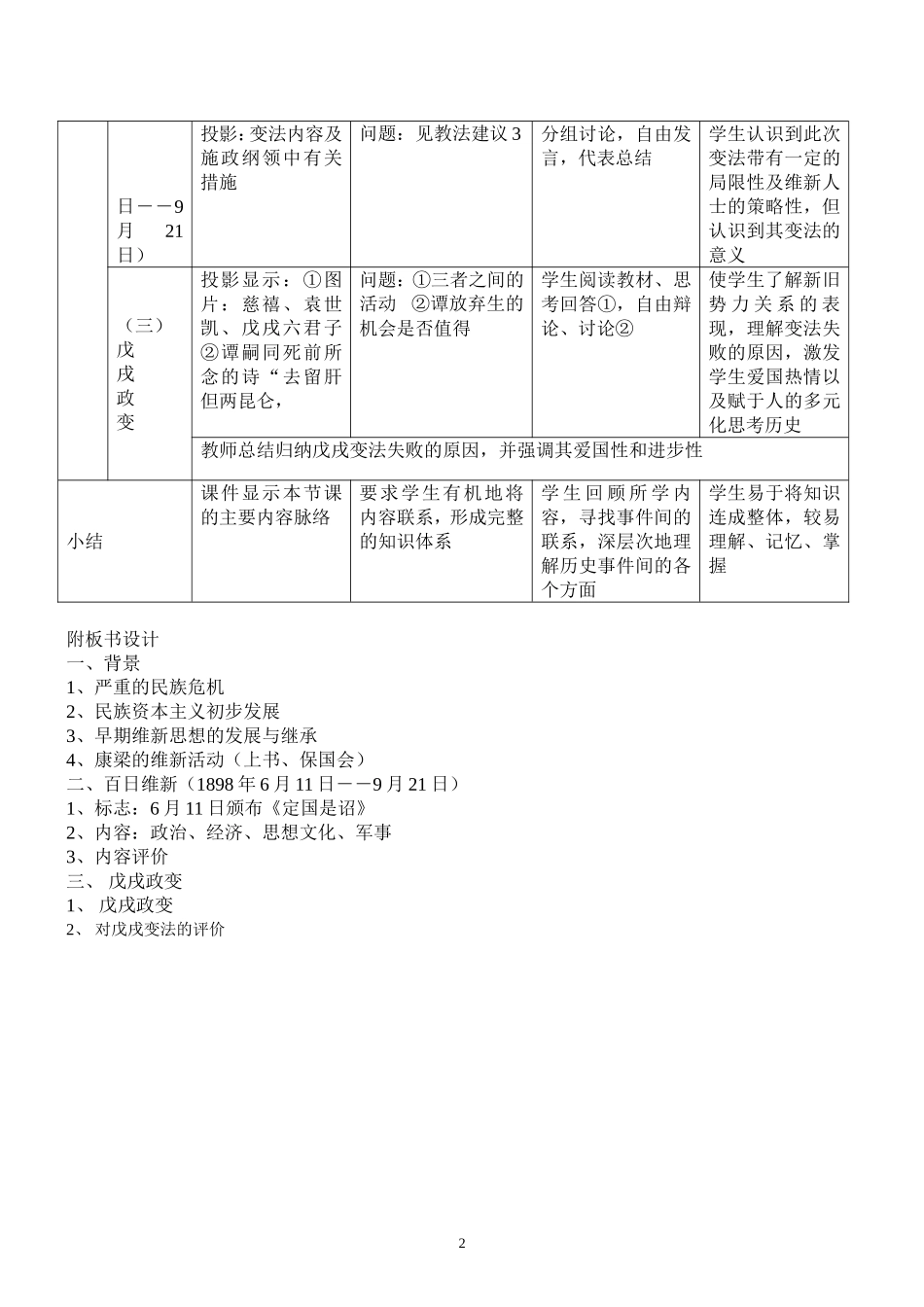

《戊戌变法》教学设计一、教学目标1、通过本课学习,使学生了解公车上书、百日维新、戊戌政变和戊戌六君子等历史基础知识。2、结合课文、奏折、照片等各种历史资料培养学生的历史想象能力和分析能力。3、通过本课学习,使学生能解释维新变法人士的进步立场,激发其热爱祖国、振兴中华的高尚情操和历史责任感。二、教学重点1、公车上书和维新变法运动的展开。2、本课的另一个重点是“百日维新”,它是这次大规模政治运动的高潮。维新派的政治主张在变法法令的内容中有集中体现。尽管这些改革措施带有不少局限性,但维新派希望通过变法改变中国积贫积弱的局面,是符合当时历史潮流的。三、教学难点本课的难点是戊戌变法的历史意义,只有在逐项分析变法法令的基础上才能理解变法的资产阶级改革性质和其爱国、进步的历史意义。变法在社会上所起的思想启蒙作用,对后来的资产阶级革命也产生了深刻的影响。四、课时安排1课时五、教学过程流程教师活动学生活动操作问题探究效果导入电影《谭嗣同》就义片断借助影片提问:见教法建议1,通过设问,导入新课使学生初步了解戊戌变法中六君子事迹激发学生爱国热情和责任感及其探究欲望讲授新课背景显示图片①19世纪末列强瓜分中国图②八国联军侵华图19世纪末中国面临亡国灭种的危机,对此中国各政治势力将作出的反应?使学生思考回顾、阅读更深刻了解当时中国严重的民族危机以及资产阶级发展情况学生归纳概括当时民族资产阶级经济状况及其政治态度显示民族资产阶级代表康、梁图片及课本“公车上书”插图①公车上书为何是爱国思潮变成政治运动的标志在教师引导下,学生看图,阅读教材、讨论,并请学生归纳概括能够让学生明白公车上书是爱国思想与救亡运动的结合②《应诏统筹全局折》为何是维新派的实政纲领得出结论:《应……》规定了变法的具体措施(二)百日维新(1898年6月11教师板书1、标志《定国是诏》分析“国是”与“国事”提问学生,讨论,自由发言,概括区别两个概念显示光绪帝图片提问:作为清王朝统治者为何支持资产阶级的改革以及其有无实权学生看图思考,讨论,发言得出结论:光绪帝根本目的是为维护清王朝统治,无实权的光绪为失败埋下伏笔1日――9月21日)投影:变法内容及施政纲领中有关措施问题:见教法建议3分组讨论,自由发言,代表总结学生认识到此次变法带有一定的局限性及维新人士的策略性,但认识到其变法的意义(三)戊戌政变投影显示:①图片:慈禧、袁世凯、戊戌六君子②谭嗣同死前所念的诗“去留肝但两昆仑,问题:①三者之间的活动②谭放弃生的机会是否值得学生阅读教材、思考回答①,自由辩论、讨论②使学生了解新旧势力关系的表现,理解变法失败的原因,激发学生爱国热情以及赋于人的多元化思考历史教师总结归纳戊戌变法失败的原因,并强调其爱国性和进步性小结课件显示本节课的主要内容脉络要求学生有机地将内容联系,形成完整的知识体系学生回顾所学内容,寻找事件间的联系,深层次地理解历史事件间的各个方面学生易于将知识连成整体,较易理解、记忆、掌握附板书设计一、背景1、严重的民族危机2、民族资本主义初步发展3、早期维新思想的发展与继承4、康梁的维新活动(上书、保国会)二、百日维新(1898年6月11日――9月21日)1、标志:6月11日颁布《定国是诏》2、内容:政治、经济、思想文化、军事3、内容评价三、戊戌政变1、戊戌政变2、对戊戌变法的评价2