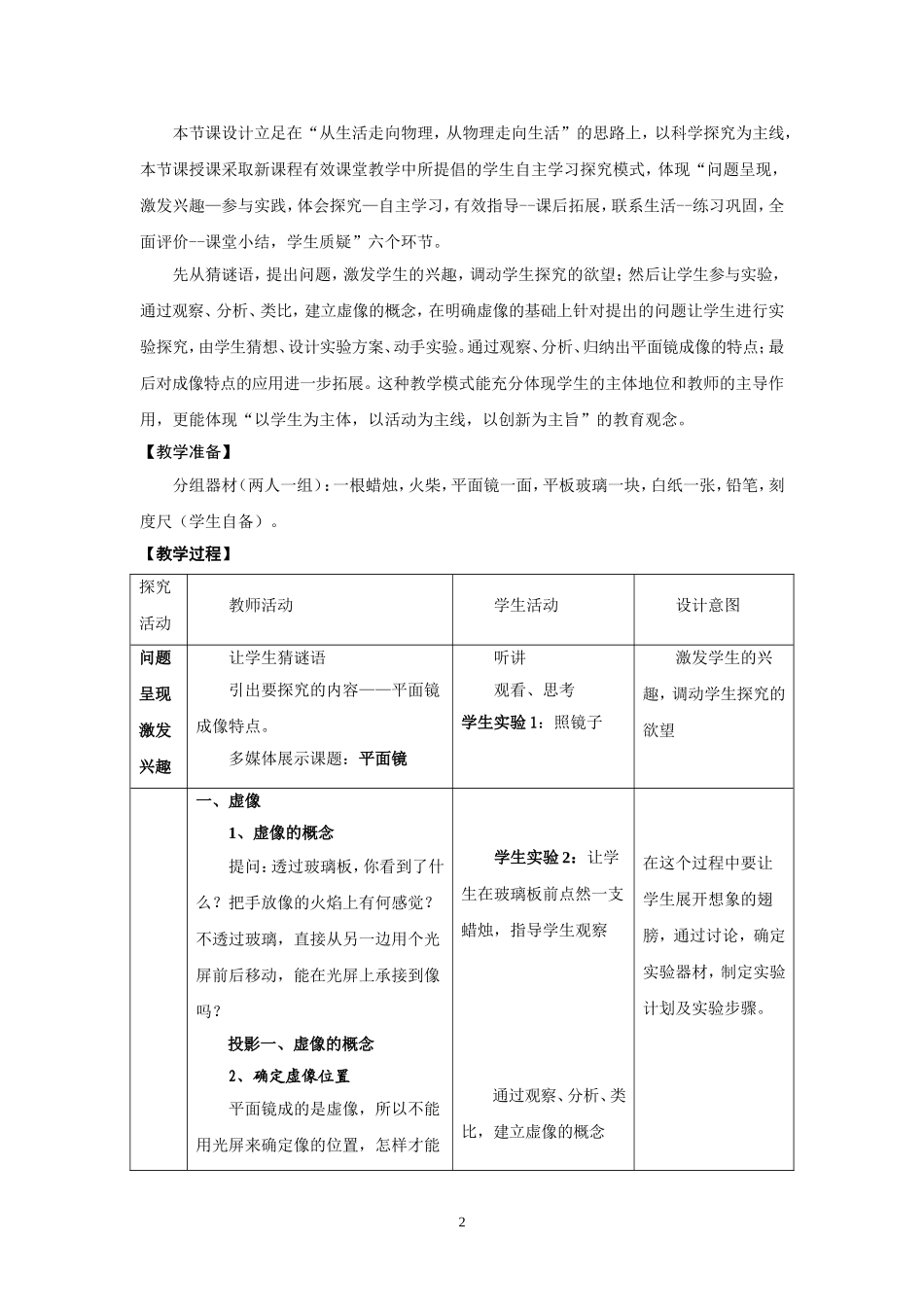

《平面镜成像》教学设计谷城县石花镇第四中学陈远亮【教材与学生分析】1、教材分析:本节选自人教版版八年级上册第三章第四节,本节主要包含两个内容:一是关于平面镜成像特点的探究活动,二是平面镜的应用。平面镜成像现象在生活中较为普遍,学生对此比较熟悉,本节课从生活实际进行引入,使学生感到贴切,引发学生的学习兴趣和探究欲望,安排为探究的形式进行学习,符合初二学生喜欢动手,喜欢直接参与的特点。本节内容要求学生在老师的指导下进行探究平面镜成像的规律,并使学生经历探究的过程,体验探究的乐趣,训练探究能力。2、学生分析:学生通过前面光的直线传播,已经懂得了光的一些特性。兴趣是开启智慧大门的钥匙,对于刚开始接触物理的初二学生,重点是培养学生的学习兴趣。初二学生还是以感性认识为主,让学生在活动中获取知识是培养学生的学习兴趣的重要手段。【教学目标】1.知识与技能:(1)知道实像与虚像的区别。(2)理解平面镜成像的特点。(3)了解平面镜的应用。2.过程与方法:(1)经历探究“平面镜成像特点”的过程,培养通过观察提出猜想,制定计划,进行实验,收集证据和分析概括等方面的研究能力。(2)观察实验现象,感知虚像的含义。3.情感态度与价值观:在探究“平面镜成像特点”中领略物理现象的美妙与和谐,体验科学探究的乐趣,感悟自然现象的美妙和谐,从而获得成功的喜悦。【教学重难点】重点:探究平面镜成像的特点。难点:对虚像的概念的理解;如何确定平面镜中像的位置。【教学准备】多媒体课件,16K的白纸,一块透明的玻璃板,两个相同的蜡烛,刻度尺,铅笔。【课时安排】一课时。【教学方法】探究法、实验法、讨论法。【设计思路】1本节课设计立足在“从生活走向物理,从物理走向生活”的思路上,以科学探究为主线,本节课授课采取新课程有效课堂教学中所提倡的学生自主学习探究模式,体现“问题呈现,激发兴趣—参与实践,体会探究—自主学习,有效指导--课后拓展,联系生活--练习巩固,全面评价--课堂小结,学生质疑”六个环节。先从猜谜语,提出问题,激发学生的兴趣,调动学生探究的欲望;然后让学生参与实验,通过观察、分析、类比,建立虚像的概念,在明确虚像的基础上针对提出的问题让学生进行实验探究,由学生猜想、设计实验方案、动手实验。通过观察、分析、归纳出平面镜成像的特点;最后对成像特点的应用进一步拓展。这种教学模式能充分体现学生的主体地位和教师的主导作用,更能体现“以学生为主体,以活动为主线,以创新为主旨”的教育观念。【教学准备】分组器材(两人一组):一根蜡烛,火柴,平面镜一面,平板玻璃一块,白纸一张,铅笔,刻度尺(学生自备)。【教学过程】探究活动教师活动学生活动设计意图问题呈现激发兴趣让学生猜谜语引出要探究的内容——平面镜成像特点。多媒体展示课题:平面镜听讲观看、思考学生实验1:照镜子激发学生的兴趣,调动学生探究的欲望一、虚像1、虚像的概念提问:透过玻璃板,你看到了什么?把手放像的火焰上有何感觉?不透过玻璃,直接从另一边用个光屏前后移动,能在光屏上承接到像吗?投影一、虚像的概念2、确定虚像位置平面镜成的是虚像,所以不能用光屏来确定像的位置,怎样才能学生实验2:让学生在玻璃板前点然一支蜡烛,指导学生观察通过观察、分析、类比,建立虚像的概念在这个过程中要让学生展开想象的翅膀,通过讨论,确定实验器材,制定实验计划及实验步骤。2参与实践,体会探究正确地确定虚像的位置?二、探究平面镜成像的特点(1)提出问题:照镜子(从生活中发现问题)平面镜成像有什么特点呢?课件展示所研究的问题(2)、观察平面镜,提出猜想投影二:“猜一猜想一想”(教师从像的大小、距离等方面作适当的提示,让学生充分想象)提问:有什么办法可以得出正确的结论呢?(3)、制定计划与设计实验:投影三:实验步骤1、在玻璃板前放一个点燃的蜡烛A,把另一个相同的蜡烛B放到镜后并移动,使它与A的像重合,此时B的位置就是A的像的位置。2、观察并比较A与A的像大小。3、用铅笔在白纸上画出玻璃板的位置,再描下A和A的像位置,画出它们的连线,并用刻度尺分别测出像和物体与镜面的...