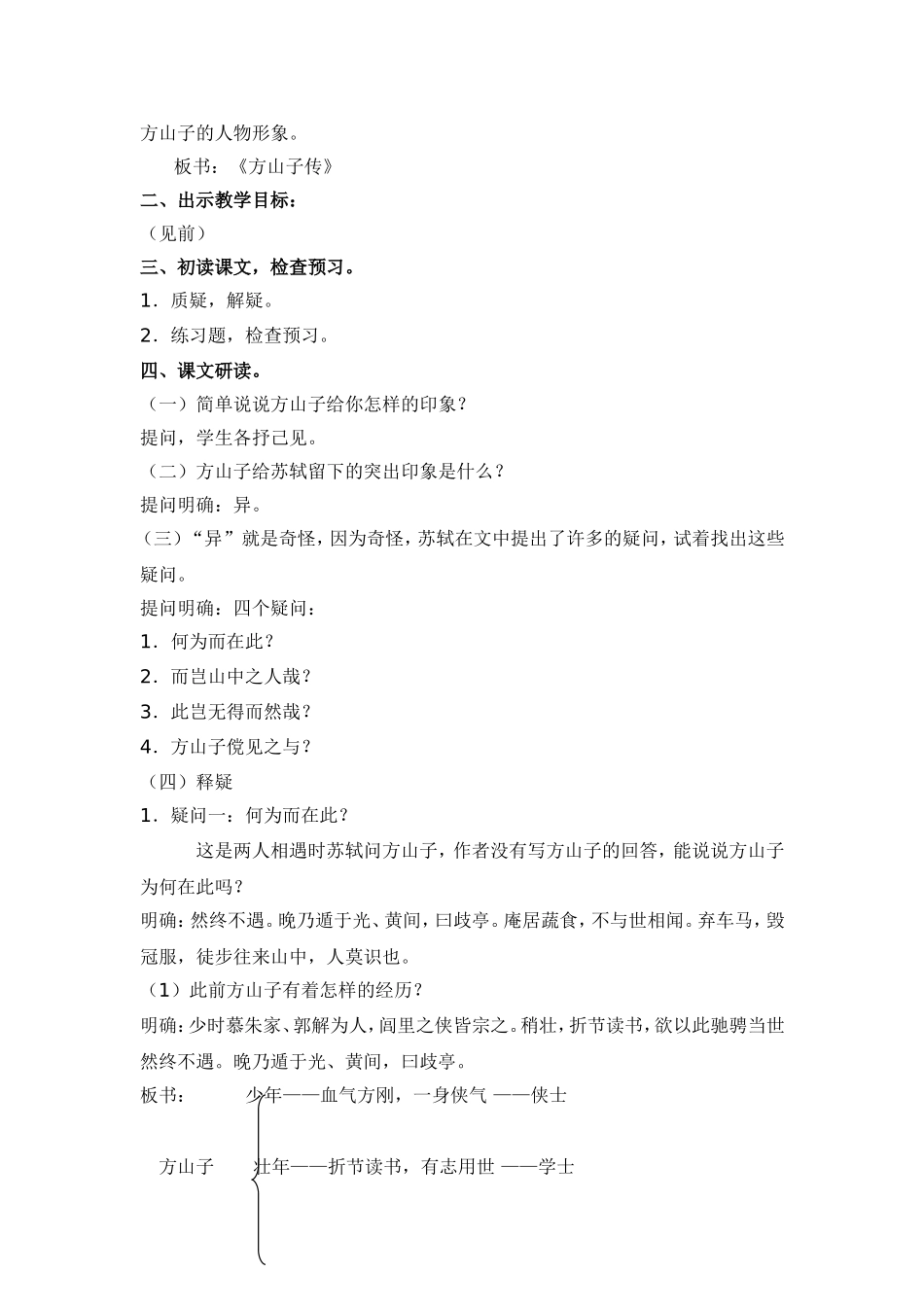

《方山子传》教学设计【设计思路】积极贯彻新课程课改精神,以学生的发展为本,以学生为主体,以教师为主导,以素质和能力培养为主线。通过师生互动,让学生形成自己个性化的阅读体验,学习并感受古典文化的韵味,初步让学生学会赏析古典文学作品的艺术手法语言特色和思想内容的能力,努力积淀学生的文化底蕴,努力提高学生的审美意识,努力培养学生的人文素养。【教学目标】知识与技能积累文言文中常见的实词、虚词以及特殊句式,把握文章任务形象的塑造方法,掌握欣赏人物形象的方法。过程与方法1.在了解字面意思的基础上,能够在头脑中重现古文内容,感知方山子前侠后隐的行为与精神追求。2.关注文章的细节描写,透过细节描写赏析方山子的方山子始侠后隐的行径与神情风貌,作者隐藏在字里行间对方山子及其同类人生活的向往之情。情感、态度与价值观通过对方山子的行径及精神风貌的解读,培养洒脱的人生态度,追求心灵的自由。【教学重点和难点】1.认识方山子前侠后隐的行径与神情风貌,感受和理解传主与常人迥异的生命取向。2.理解作者隐藏在字里行间对方山子及其同类人生活的向往之情,深层理解打动作者苏轼的方山子之“异”的内涵。【教学过程设计】一、导入:知道“河东狮吼”这个成语的意思吗?知道这个成语的来源吗?(幻灯片展示)“龙丘居士亦可怜,谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。”——《寄吴德仁兼简陈季常》知道这个可怜的“龙丘居士”是谁吗?今天我们就一起来学习北宋文学家苏轼先生的《方山子传》,全面了解一下方山子的人物形象。板书:《方山子传》二、出示教学目标:(见前)三、初读课文,检查预习。1.质疑,解疑。2.练习题,检查预习。四、课文研读。(一)简单说说方山子给你怎样的印象?提问,学生各抒己见。(二)方山子给苏轼留下的突出印象是什么?提问明确:异。(三)“异”就是奇怪,因为奇怪,苏轼在文中提出了许多的疑问,试着找出这些疑问。提问明确:四个疑问:1.何为而在此?2.而岂山中之人哉?3.此岂无得而然哉?4.方山子傥见之与?(四)释疑1.疑问一:何为而在此?这是两人相遇时苏轼问方山子,作者没有写方山子的回答,能说说方山子为何在此吗?明确:然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰歧亭。庵居蔬食,不与世相闻。弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也。(1)此前方山子有着怎样的经历?明确:少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之。稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰歧亭。板书:少年——血气方刚,一身侠气——侠士方山子壮年——折节读书,有志用世——学士老年——无所遇合,遁于岐亭——隐士这是方山子的人生三步曲。“何为而在此?”是两人相遇时苏轼的疑问,那么,两人相遇,方山子又有怎样的反应?提问明确:矍然问余所以至此者。惊讶是因为不知道苏轼为何到了这里,当苏轼告诉他以后,方山子为何“仰而不答,俯而笑”?(2)方山子为何“仰而不答,俯而笑”?如何理解这个细节?学生讨论、交流。大家一起欣赏了关于方山子的这处细节描写,并品出了不同的味道,细节的动人之处就在这里。2.疑问二:而岂山中之人哉?方山子真是个隐士吗?生齐读第三节,边读边思考。提问明确:作为真的隐士,本应无欲无求,比如陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,比如王维“独坐幽篁里,弹琴复长啸”;而方山子却是“精悍之色犹见于眉间”。可见他并未达到和光同尘的境界,这也就难怪苏轼有此一问。因此,是否可以这样说:如果说方山子是一个隐士,那么,他也是一个不同于一般隐士的隐士。明白了这一点,来看下一问。3.疑问三:此岂无得而然哉?(1)方山子有得吗?提问明确:环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。屋舍简陋而家人自得,尤其是曾经“河东狮吼”的柳氏做到这一点更不容易。这个细节描写说明了什么?提问明确:“一箪食,一瓢饮”,“斯是陋室,唯吾德馨”。家人尚且如此,方山子可想而知。通过家人侧面烘托方山子形象。(2)为何要交代方山子的家世?提读第四节,余思考。讨论。提问明确:荣华富贵弃之如敝屣。没有看的开的人恐怕很难割舍这些东西。方山子舍弃的是物...