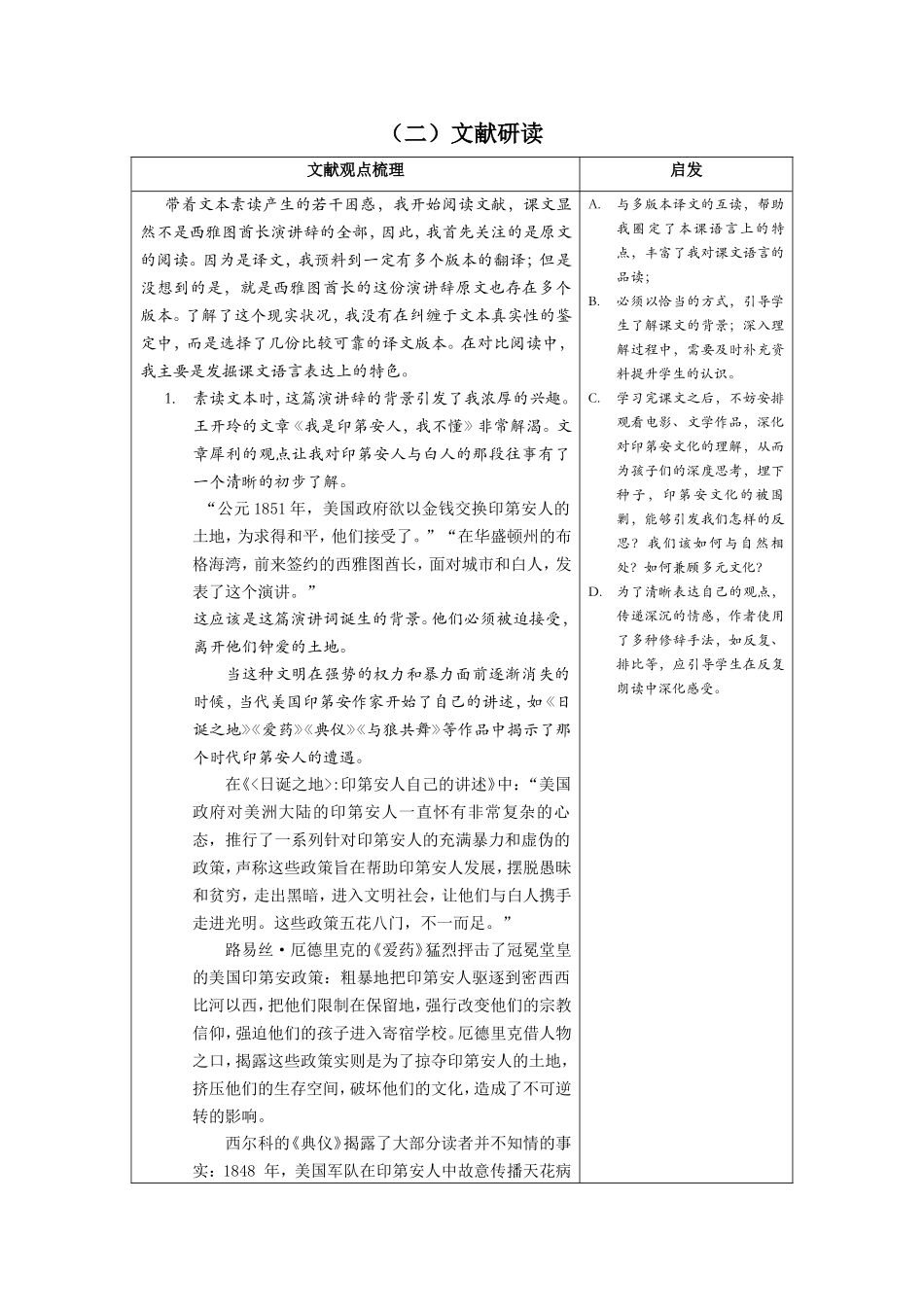

(二)文献研读文献观点梳理启发带着文本素读产生的若干困惑,我开始阅读文献,课文显然不是西雅图酋长演讲辞的全部,因此,我首先关注的是原文的阅读。因为是译文,我预料到一定有多个版本的翻译;但是没想到的是,就是西雅图酋长的这份演讲辞原文也存在多个版本。了解了这个现实状况,我没有在纠缠于文本真实性的鉴定中,而是选择了几份比较可靠的译文版本。在对比阅读中,我主要是发掘课文语言表达上的特色。1.素读文本时,这篇演讲辞的背景引发了我浓厚的兴趣。王开玲的文章《我是印第安人,我不懂》非常解渴。文章犀利的观点让我对印第安人与白人的那段往事有了一个清晰的初步了解。“公元1851年,美国政府欲以金钱交换印第安人的土地,为求得和平,他们接受了。”“在华盛顿州的布格海湾,前来签约的西雅图酋长,面对城市和白人,发表了这个演讲。”这应该是这篇演讲词诞生的背景。他们必须被迫接受,离开他们钟爱的土地。当这种文明在强势的权力和暴力面前逐渐消失的时候,当代美国印第安作家开始了自己的讲述,如《日诞之地》《爱药》《典仪》《与狼共舞》等作品中揭示了那个时代印第安人的遭遇。在《<日诞之地>:印第安人自己的讲述》中:“美国政府对美洲大陆的印第安人一直怀有非常复杂的心态,推行了一系列针对印第安人的充满暴力和虚伪的政策,声称这些政策旨在帮助印第安人发展,摆脱愚昧和贫穷,走出黑暗,进入文明社会,让他们与白人携手走进光明。这些政策五花八门,不一而足。”路易丝·厄德里克的《爱药》猛烈抨击了冠冕堂皇的美国印第安政策:粗暴地把印第安人驱逐到密西西比河以西,把他们限制在保留地,强行改变他们的宗教信仰,强迫他们的孩子进入寄宿学校。厄德里克借人物之口,揭露这些政策实则是为了掠夺印第安人的土地,挤压他们的生存空间,破坏他们的文化,造成了不可逆转的影响。西尔科的《典仪》揭露了大部分读者并不知情的事实:1848年,美国军队在印第安人中故意传播天花病A.与多版本译文的互读,帮助我圈定了本课语言上的特点,丰富了我对课文语言的品读;B.必须以恰当的方式,引导学生了解课文的背景;深入理解过程中,需要及时补充资料提升学生的认识。C.学习完课文之后,不妨安排观看电影、文学作品,深化对印第安文化的理解,从而为孩子们的深度思考,埋下种子,印第安文化的被围剿,能够引发我们怎样的反思?我们该如何与自然相处?如何兼顾多元文化?D.为了清晰表达自己的观点,传递深沉的情感,作者使用了多种修辞手法,如反复、排比等,应引导学生在反复朗读中深化感受。毒;美国国家林业局和新墨西哥州政府攫取印第安人的土地,后来在20世纪20年代卖给得克萨斯州的白人牧场主;20世纪40年代的铀矿开采造成印第安人土地污染,美国政府支付封口费让印第安人保持沉默。这些背景文献的阅读,让我更加深切地体会到西雅图酋长演讲时心底的那种痛。挚爱的土地被掠夺,挚爱的动物,“野牛是印第安人的百货商店”,被白人肆无忌惮地屠杀,为了经济利益,开采山脉,污染河流,屠杀动物,这种种的劣迹,西雅图酋长都看在眼里,但是又无可奈何,那是无力保护自己家园、种族的痛啊,但是为了活下去,必须得妥协的痛啊!背景的理解,加深了我对文本的理解。2.作为小学语文教材中少有的演讲辞,同行是如何解读的呢?参考了几篇教学设计,给了我不少启发。采撷这些教学设计中的优点、亮点,恰当地为我所用,不失为一种好策略。《紧扣题眼,研读感悟》一文,以“神圣”为切入点,统领全文,在“初识-感受-理解-诵读-赞美”,五个环节的进出中,和学生共同学习了这篇演讲词。《聚焦语用,徜徉在语言之途》则抓住文章的写作特点,如反复、比喻等修辞手法,在品析理解之后,进行了读写结合的训练。《响彻世界的宣言》以“感知-品味-升华”的顺序来组织课堂教学。《有时有序有意》是作者的一篇课堂改进的反思,通过诗意的语言来概括主要内容,在此过程中,既用了语言又学习了概括,不失为一个不错的策略。