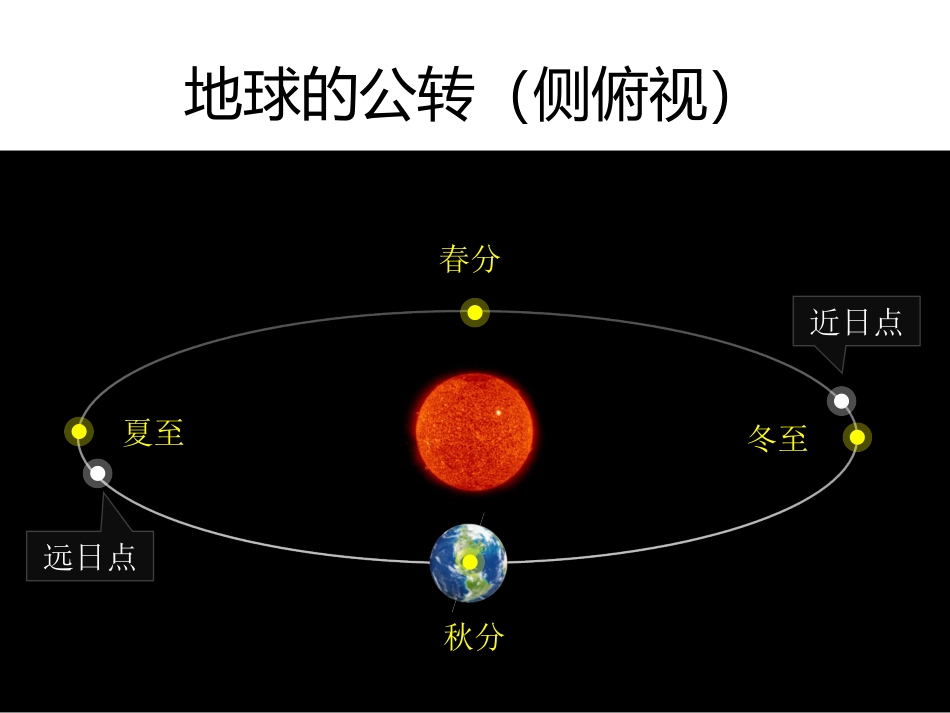

地球公转及其地理意义学科指导意见发展要求:1.了解地球公转的方向、速度和周期以及公转的轨道和黄赤交角。2.分析昼夜长短变化的规律和原因。3.理解正午太阳高度的时间和空间分布规律。4.理解四季变化的规律和“五带”的分布特征。地球的公转(侧俯视)远日点近日点春分夏至秋分冬至公转中心:太阳公转方向:自西向东(在北极上空向下看是逆时针)公转轨道:近似正圆的椭圆,1月初为近日点,7月初为远日点公转周期:1个恒星年,时间为365日6时9分10秒,转过角度为360°近日点较快,远日点较慢角速度:大约为1°/天线速度:大约为30千米/秒公转速度地球公转一、地球公转的特点•地球公转的一般规律•法国巴黎于2015年11月14日发生恐怖事件。事件发生时,下列说法正确的是()•A.地球公转速度较快且在变快•B.地球公转速度较慢但在变快•C.地球公转速度较快但在变慢•D.地球公转速度较慢且在变慢A二、黄赤交角:1.黄赤交角:地球的赤道面与黄道面之间的夹角。B北极星α引起太阳直射点在之间往返运动。南北回归线黄赤交角的存在对地球的公转运动产生什么影响?2.黄赤交角变化的影响•[典例分析]若黄赤交角由现状变为23°31′,下列现象中不会出现的是()•A.北极圈的度数变为66°29′•B.地球上太阳光直射的范围增大•C.地球上出现极昼极夜的天数增加,范围增大•D.地球上温带范围减小C地球公转的地理意义---一、昼夜长短春秋分日:全球昼夜平分1.昼夜长短变化规律北半球夏至日:赤道昼夜平分北半球昼长夜短,且昼长达到一年中的最大值;纬度越高,昼越长,夜越短;北极圈内为极昼;南半球相反。北半球冬至日北半球冬至日:赤道昼夜平分北半球昼短夜长,且昼长达到一年中的最小值;纬度越高,昼越短,夜越长;北极圈内为极夜;南半球相反。•昼夜长短的变化是地球运动的重要地理意义之一,突破此考点应主要抓住“三看”:•1.昼夜长短状况——看“位置”•太阳直射点的位置决定昼夜长短状况。太阳直射点在哪个半球,哪个半球昼长夜短,且越向该半球的高纬度地区白昼时间越长。如下图所示:太阳直射点的移动方向决定昼夜长短的变化趋势,纬度高低决定昼夜长短的变化幅度。太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球昼变长夜变短;且纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。如下图所示:2.昼夜长短变化——看“移动”(1)根据某纬线的昼弧或夜弧特点进行计算。昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15°(2)根据日出或日落时间特点进行计算。地方时正午12时把一天的白昼平分成相等的两份(如下图所示):①昼长时数=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2。②夜长时数=(日出时间-0)×2=(24-日落时间)×2。3.昼夜长短计算——看“特点”(3)根据纬度的分布特点进行计算。①同纬度各地的昼长相等,夜长相等。②南北半球纬度数相同的地区昼夜长短对称分布,即北半球各地的昼长(夜长)与南半球同纬度地区的夜长(昼长)相等。例如,40°N的昼长等于40°S的夜长。典例分析下图为某日150°E经线上日出时刻随纬度的变化。读图,回答问题。甲地的昼长时间为()A.8小时B.10小时C.14小时D.16小时B下表中所列的是一年中甲、乙、丙、丁四地的昼长差(即一年中昼长最大值-昼长最小值)。根据表中的数据回答。乙地的最短昼长值是()A.8小时35分B.9小时15分C.10小时25分D.14小时45分B地平面太阳高度正午太阳高度太阳高度正午太阳高度:一天中最大(地方时12时)的太阳高度。自转方向二、太阳高度:太阳光线与地平线的夹角。太阳高度>0为昼,范围为0-90°,地球公转的地理意义—2.正午太阳高度的变化春秋分日:太阳直射赤道。全球正午太阳高度自赤道向南北两侧递减。北半球夏至日:全球正午太阳高度自北回归线向南北两侧递减。太阳直射北回归线北半球冬至日:太阳直射南回归线全球正午太阳高度自南回归线向南北两侧递减。0°23°26´N23°26´S66°34´N66°34´S90°´N90°´SAB夏至日二分日冬至日正午太阳高度的纬度(空间)变化规律:同一时刻:全球正午太阳高度自太阳直射点向南北两侧递减。请分别说出夏至日、春秋分、冬至日的全球太阳高度分布情况。正午太阳高度的季节(时间)变化规律:夏至日:北回归线以...