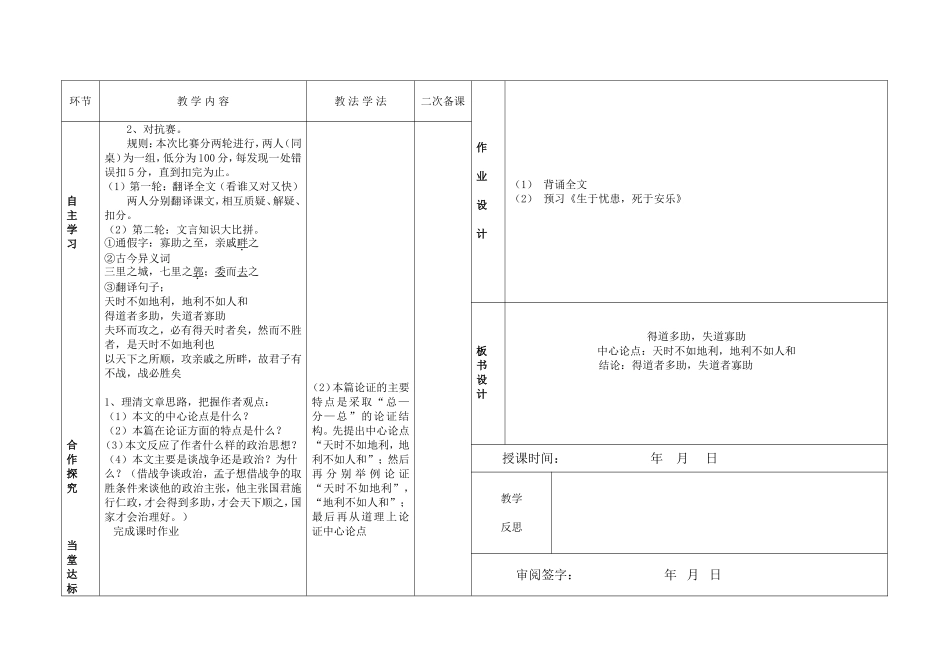

杨寨中学初三语文学科教学设计授课教师:主备教师:备课时间:年月日No.课题《孟子》两章课型新授环节教学内容教法学法二次备课教学目标1.学习《得道多助,失道寡助》一文,疏通文意,了解并文中一些古今异义词。2.学习本文开头提出论点后逐层论证的写法。3.理解“天时、地利、人和”、“得道多助、失道寡肋”的含义,增强对国家安定团结的政治分析。认定目标自主学习1、学习《得道多助,失道寡助》一文,疏通文意,了解并文中一些古今异义词。2、学习本文开头提出论点后逐层论证的写法。3、理解“天时、地利、人和”、“得道多助、失道寡肋”的含义,增强对国家安定团结的政治分析。一、资料助读孟子(公元前372~公元前289),名轲,思想家,教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,并有“亚圣”之称。《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。全书共七篇,分《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》7篇,计261章,约35000字。内容包括孟子的言行、政治学说以及哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。《孟子》在先秦诸子散文中独具风格,对后世散文的发展有着很大的影响。二、朗读课文:1、教师播放本课泛读带。2、复读课文,注意读出语句的停顿。3、教师指导学生分角色赛读课文。(教师评点)三、整体把握文意,译读课文。1、学生再读课文,要求读得流畅,能圈点勾画,标示出疑难词句。多媒体展示多媒体展示:找一名普通话比较标准的学生朗读,其他人听读,了解记忆对孟子的简单介绍教学重点理清论证思路,把握说理方法。教学难点论证结构的把握。环节教学内容教法学法二次备课导入新课中国有句俗话:得民心者得天下。在中国历史上,得民心者得天下的君主同学们能列举处几位呢?孟子一生满腹经纶,不在其位而谋“仁政”,展现出他以天下为己任的博大胸怀。今天,让我们一起来学习孟子的《得道多助,失道寡助》这篇文章,让大家了解一种能够克敌制胜的方法。情景导入预习展示1、指名朗读课文《得道多助,失道寡助》。2、读准下列字词读音。郭(guō)粟(sù)亲戚(qīngqi)一、三、五组2号朗读环节教学内容教法学法二次备课作业设计(1)背诵全文(2)预习《生于忧患,死于安乐》自主学习合作探究当堂达标2、对抗赛。规则:本次比赛分两轮进行,两人(同桌)为一组,低分为100分,每发现一处错误扣5分,直到扣完为止。(1)第一轮:翻译全文(看谁又对又快)两人分别翻译课文,相互质疑、解疑、扣分。(2)第二轮:文言知识大比拼。①通假字:寡助之至,亲戚畔之②古今异义词三里之城,七里之郭;委而去之③翻译句子;天时不如地利,地利不如人和得道者多助,失道者寡助夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣1、理清文章思路,把握作者观点:(1)本文的中心论点是什么?(2)本篇在论证方面的特点是什么?(3)本文反应了作者什么样的政治思想?(4)本文主要是谈战争还是政治?为什么?(借战争谈政治,孟子想借战争的取胜条件来谈他的政治主张,他主张国君施行仁政,才会得到多助,才会天下顺之,国家才会治理好。)完成课时作业(2)本篇论证的主要特点是采取“总—分—总”的论证结构。先提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”;然后再分别举例论证“天时不如地利”,“地利不如人和”;最后再从道理上论证中心论点板书设计得道多助,失道寡助中心论点:天时不如地利,地利不如人和结论:得道者多助,失道者寡助授课时间:年月日教学反思审阅签字:年月日