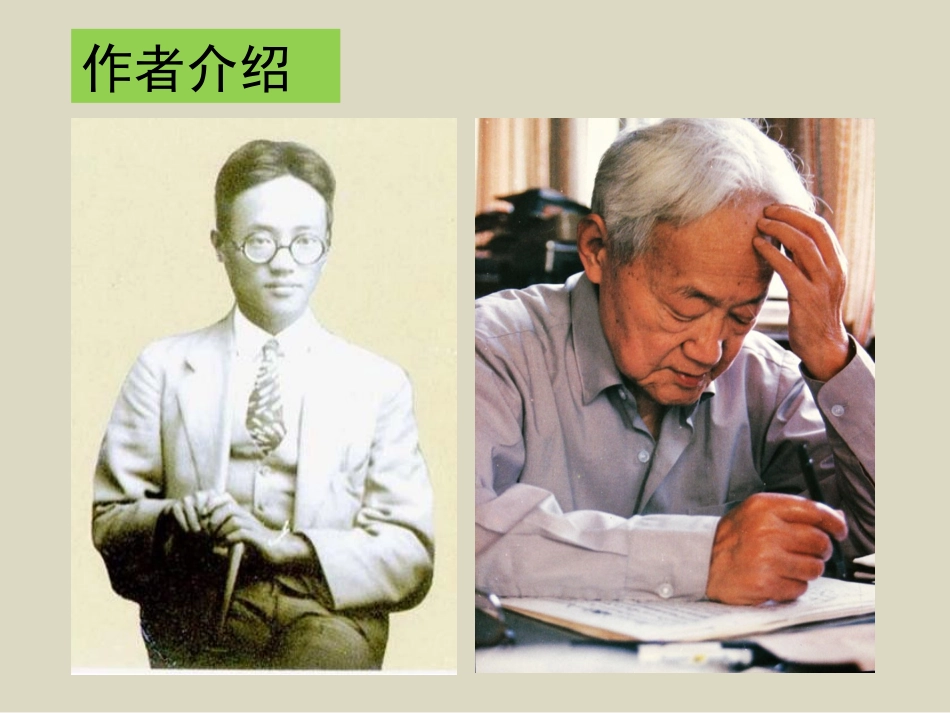

小狗包弟导入新课同学们,你们知道文化大革命吗?这场运动堪称“十年浩劫”,多少无辜的人惨遭杀害,多少千年古迹毁于一旦。那是一个非人的疯狂的年代,亲友疏远,人情殆尽。作家秦牧曾这样记述“文革”期间在广州街头的所见:“人们咬着匕首,抬着尸体游行。”“一天早上,当我走回报社的时候,一路看到在树上吊尸的景象。那些尸体,大多是被打破头颅、鲜血迸流的。”可见,这是一个多么动乱的年代,人的生命贱如草芥、一钱不值,人性被扭曲变形,就连无辜的对人忠诚亲近的小狗也难逃一劫。让我们一起走进《小狗包弟》,共同感受那段历史,感受作者巴金对往事的反思与追忆。作者介绍巴金(1904—2005),原名李尧棠,字芾甘。四川成都人。1920年考入成都外国语专门学校,1927年旅法在巴黎读书,并开始了文学创作。1929年发表长篇小说《灭亡》并引起轰动。主要作品有长篇小说《爱情三部曲》(《雾》《雨》《电》)《激流三部曲》(《家》《春》《秋》),中篇小说《寒夜》《憩园》,散文集《随想录》等文学作品。“巴金”笔名的由来1928年8月,巴金在法国写成了第一部小说《灭亡》,第一次使用了“巴金”这个笔名。他在拉封丹中学的中国同学巴恩波不久前投水自杀,为纪念他采用了“巴”字。而“金”字,是因为他刚译完法国无政府主义者克鲁泡特金的著作。这就是“巴金”笔名的由来。事实上,巴金思想的最早来源是无政府主义。五四运动爆发后,巴金读到了令他终生难忘的克鲁泡特金的《告少年》,这本书号召青年为社会的正义、平等和自由而奋斗,巴金说:“从《告少年》里我得到了爱人类爱世界的理想。”作品介绍巴金20世纪50年代开始从小说创作逐渐转向散文创作。1978年起,在香港《大公报》连载散文《随想录》,回忆自己在“文革”中的遭遇和内心感受。经历“文革”后,思想又有了新的认识,感情更内敛,一部拷问自我和现代中国知识分子灵魂的《随想录》闪烁着一个历经苦难的世纪老人的智慧和人格的光芒。该作品1989年获全国优秀散文(集)、杂文(集)荣誉奖。相关图片旁边的小狗就是巴金作品中的“小狗包弟”巴金上海武康路一一三号旧居整体把握1、叙事线索(1)一位艺术家和狗的故事(2)小狗包弟的来历(3)小狗包弟的一些表现,以及它与家人的亲密关系(4)小狗包弟的厄运(5)小狗包弟之死留给作者永久的心灵伤痛2、情感历程艺术家与狗的故事与包弟亲密接触不知如何安排包弟送走了包弟送走之后心不得安至今心不得安——悲伤——欢快——忧虑——轻松——沉重——歉意问题探究1、开篇写一位艺术家与狗的故事,有什么意义?从思路章法说,先说别人的事引出话题,起着铺垫、启发的作用;从思想内容说,艺术家与狗的故事,巴金与狗的故事,二者形成对照,让人看到此类事在全国并非一二,而是遍见的,由此深化了文章的主题;从写作效果说,通过艺术家与狗的故事,暗示了小狗包弟后来的悲惨命运。2、作者反映文革的现实,为什么要写一条狗?首先,小狗包弟虽小,也是一条生命,不应该受到侵害。巴金在80年代初期就有如此认识,思想境界显然高人一筹,表现出先进性,超前性。其次,作者通过一条狗的遭遇,反映“文革”时代任何生命都不能免受侵害的事实,一条狗都保不住命。最后,作者写小狗也是为了表现自己的一段心灵历程,写心灵是主要的,写小狗包弟是次要的。写小狗是写实,写心灵是写虚,按散文的创作规律,写虚必定以写实为基础。3、包弟是一条怎样的小狗?聪明伶俐,善解人意,喜欢和人类相处,依恋主人,讨人喜欢。4、作者为什么反复表现包弟对人的友好和依恋?包弟把人类当成朋友。它越乖巧可爱,它的不幸越能引人深思。5、“无缝的砖墙”有什么意味?经历了这样一场浩劫之后,人与人之间的距离早已不是那曾经很柔软的小“篱笆”了,而是换成了互相隔阂的砖墙,文革对人类心灵的戕害与扭曲,不知道还需要多长的时间才能够消弭。6、作者为什么要以歉疚、忏悔作为本文的感情基调?在文革结束后的一段时间里,几乎没有人为他们的所作所为承担责任,而巴金作为一个受害者却站出来忏悔,这是需要莫大的勇气和力量的,他的这种忏悔在社会上引发了很大的反响,引起了人们对于“文...