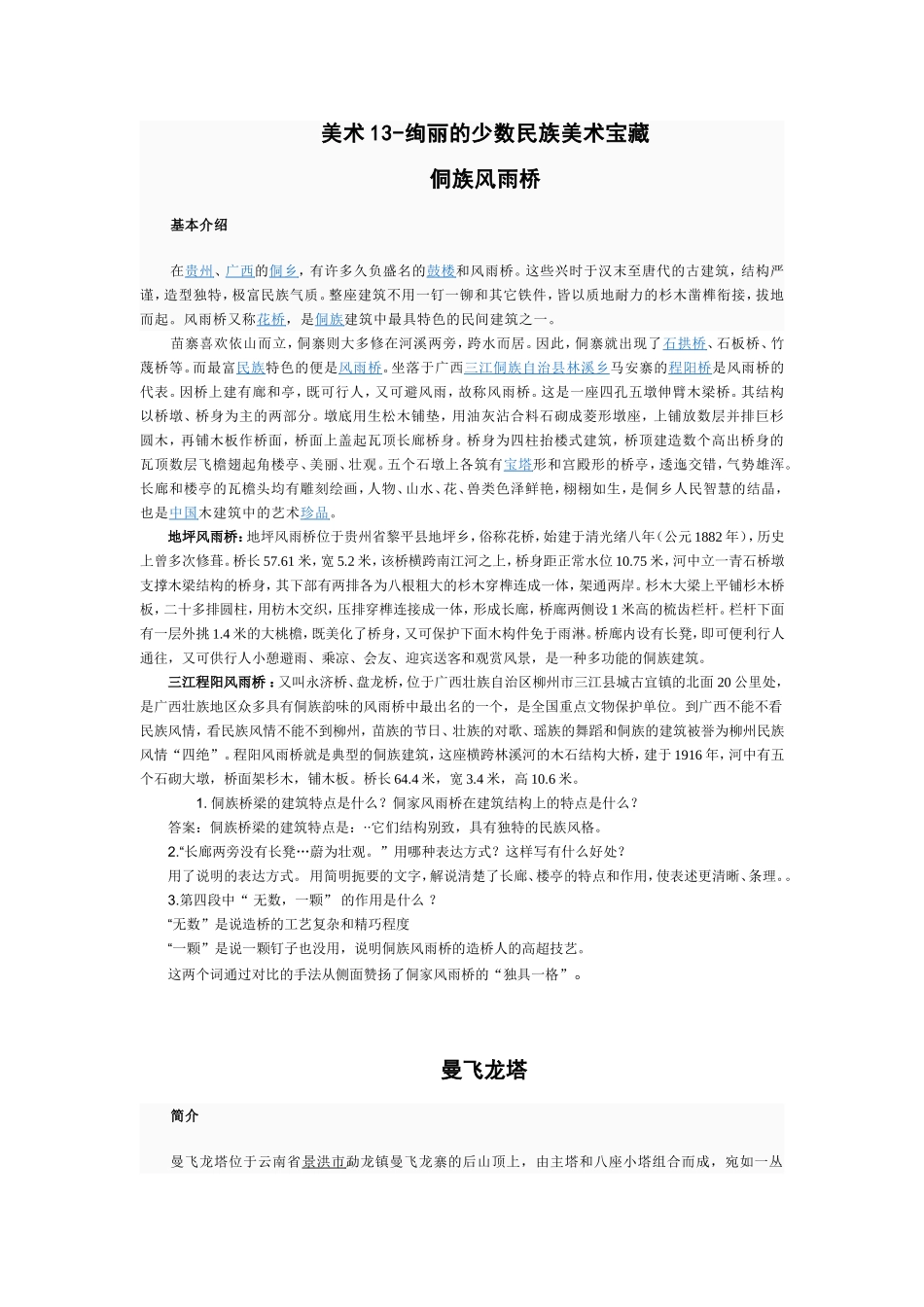

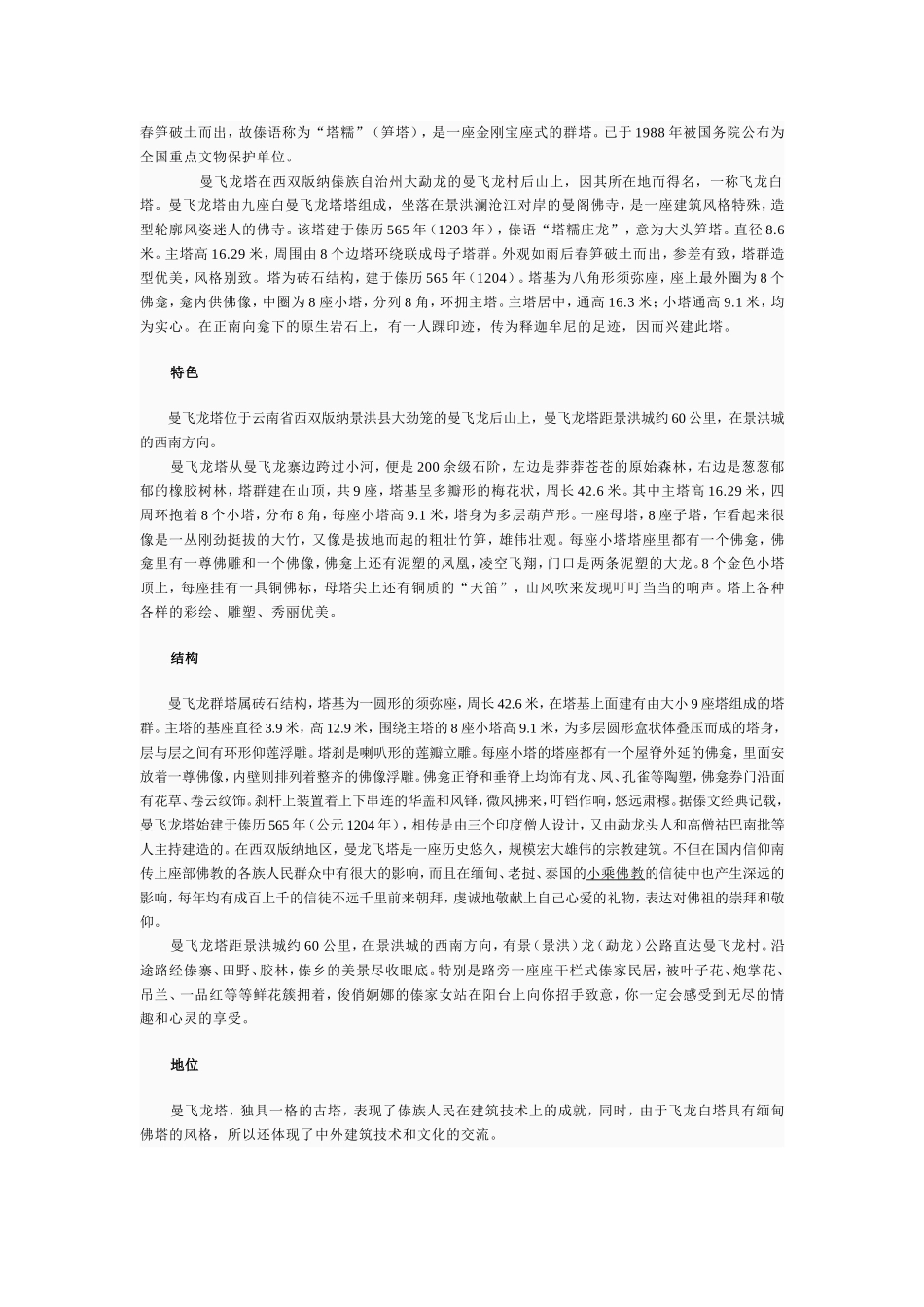

美术13-绚丽的少数民族美术宝藏侗族风雨桥基本介绍在贵州、广西的侗乡,有许多久负盛名的鼓楼和风雨桥。这些兴时于汉末至唐代的古建筑,结构严谨,造型独特,极富民族气质。整座建筑不用一钉一铆和其它铁件,皆以质地耐力的杉木凿榫衔接,拔地而起。风雨桥又称花桥,是侗族建筑中最具特色的民间建筑之一。苗寨喜欢依山而立,侗寨则大多修在河溪两旁,跨水而居。因此,侗寨就出现了石拱桥、石板桥、竹蔑桥等。而最富民族特色的便是风雨桥。坐落于广西三江侗族自治县林溪乡马安寨的程阳桥是风雨桥的代表。因桥上建有廊和亭,既可行人,又可避风雨,故称风雨桥。这是一座四孔五墩伸臂木梁桥。其结构以桥墩、桥身为主的两部分。墩底用生松木铺垫,用油灰沾合料石砌成菱形墩座,上铺放数层并排巨杉圆木,再铺木板作桥面,桥面上盖起瓦顶长廊桥身。桥身为四柱抬楼式建筑,桥顶建造数个高出桥身的瓦顶数层飞檐翅起角楼亭、美丽、壮观。五个石墩上各筑有宝塔形和宫殿形的桥亭,逶迤交错,气势雄浑。长廊和楼亭的瓦檐头均有雕刻绘画,人物、山水、花、兽类色泽鲜艳,栩栩如生,是侗乡人民智慧的结晶,也是中国木建筑中的艺术珍品。地坪风雨桥:地坪风雨桥位于贵州省黎平县地坪乡,俗称花桥,始建于清光绪八年(公元1882年),历史上曾多次修葺。桥长57.61米,宽5.2米,该桥横跨南江河之上,桥身距正常水位10.75米,河中立一青石桥墩支撑木梁结构的桥身,其下部有两排各为八根粗大的杉木穿榫连成一体,架通两岸。杉木大梁上平铺杉木桥板,二十多排圆柱,用枋木交织,压排穿榫连接成一体,形成长廊,桥廊两侧设1米高的梳齿栏杆。栏杆下面有一层外挑1.4米的大桃檐,既美化了桥身,又可保护下面木构件免于雨淋。桥廊内设有长凳,即可便利行人通往,又可供行人小憩避雨、乘凉、会友、迎宾送客和观赏风景,是一种多功能的侗族建筑。三江程阳风雨桥:又叫永济桥、盘龙桥,位于广西壮族自治区柳州市三江县城古宜镇的北面20公里处,是广西壮族地区众多具有侗族韵味的风雨桥中最出名的一个,是全国重点文物保护单位。到广西不能不看民族风情,看民族风情不能不到柳州,苗族的节日、壮族的对歌、瑶族的舞蹈和侗族的建筑被誉为柳州民族风情“四绝”。程阳风雨桥就是典型的侗族建筑,这座横跨林溪河的木石结构大桥,建于1916年,河中有五个石砌大墩,桥面架杉木,铺木板。桥长64.4米,宽3.4米,高10.6米。1.侗族桥梁的建筑特点是什么?侗家风雨桥在建筑结构上的特点是什么?答案:侗族桥梁的建筑特点是:··它们结构别致,具有独特的民族风格。2.“长廊两旁没有长凳…蔚为壮观。”用哪种表达方式?这样写有什么好处?用了说明的表达方式。用简明扼要的文字,解说清楚了长廊、楼亭的特点和作用,使表述更清晰、条理。。3.第四段中“无数,一颗”的作用是什么?“无数”是说造桥的工艺复杂和精巧程度“一颗”是说一颗钉子也没用,说明侗族风雨桥的造桥人的高超技艺。这两个词通过对比的手法从侧面赞扬了侗家风雨桥的“独具一格”。曼飞龙塔简介曼飞龙塔位于云南省景洪市勐龙镇曼飞龙寨的后山顶上,由主塔和八座小塔组合而成,宛如一丛春笋破土而出,故傣语称为“塔糯”(笋塔),是一座金刚宝座式的群塔。已于1988年被国务院公布为全国重点文物保护单位。曼飞龙塔在西双版纳傣族自治州大勐龙的曼飞龙村后山上,因其所在地而得名,一称飞龙白塔。曼飞龙塔由九座白曼飞龙塔塔组成,坐落在景洪澜沧江对岸的曼阁佛寺,是一座建筑风格特殊,造型轮廓风姿迷人的佛寺。该塔建于傣历565年(1203年),傣语“塔糯庄龙”,意为大头笋塔。直径8.6米。主塔高16.29米,周围由8个边塔环绕联成母子塔群。外观如雨后春笋破土而出,参差有致,塔群造型优美,风格别致。塔为砖石结构,建于傣历565年(1204)。塔基为八角形须弥座,座上最外圈为8个佛龛,龛内供佛像,中圈为8座小塔,分列8角,环拥主塔。主塔居中,通高16.3米;小塔通高9.1米,均为实心。在正南向龛下的原生岩石上,有一人踝印迹,传为释迦牟尼的足迹,因而兴建此塔。特色曼飞龙塔位于云南省西双版纳景洪县大劲笼的曼飞龙后山上,曼飞龙塔距景洪城约60公里,在...