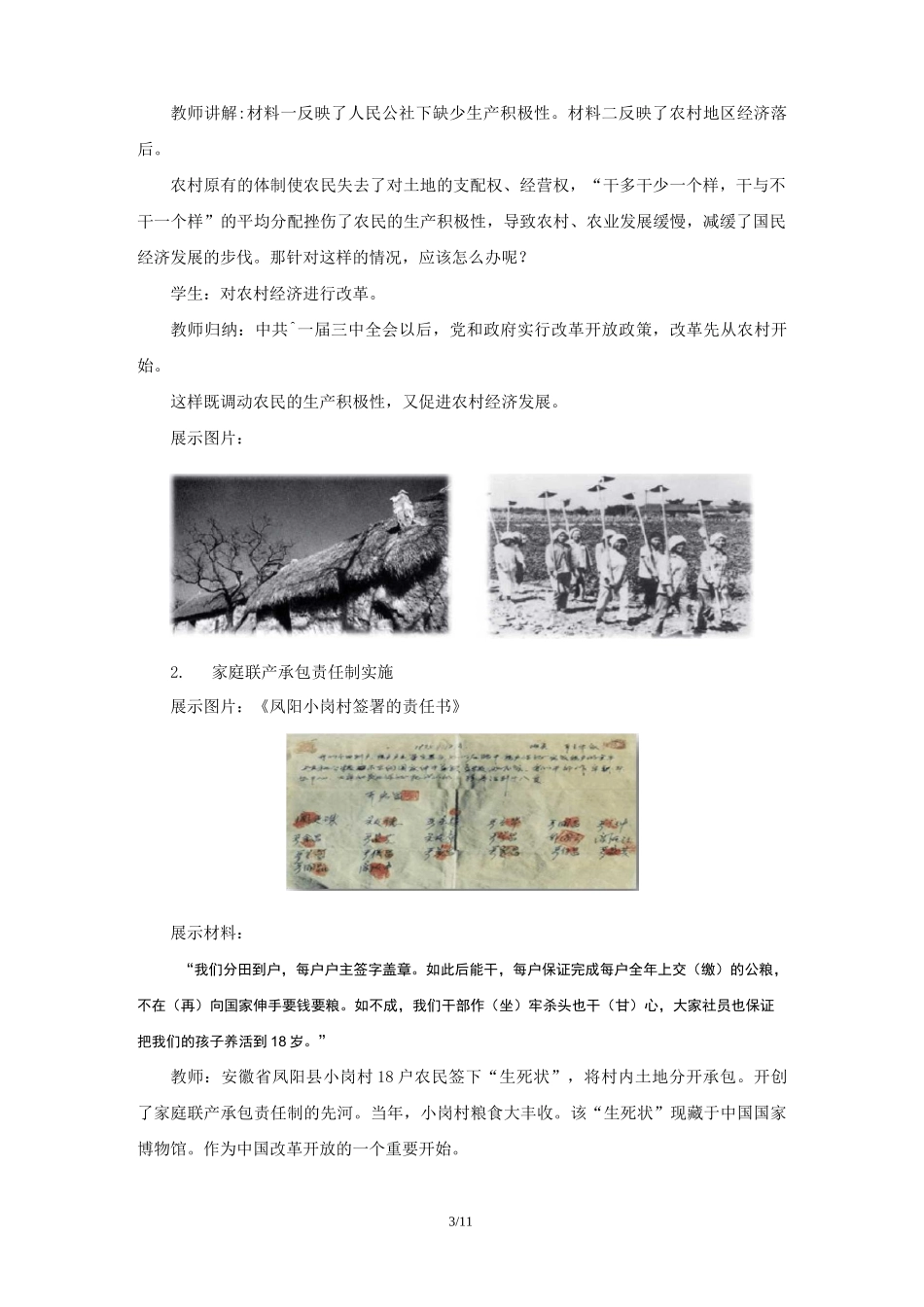

1/11第8课经济体制改革教材分析:《历史课程标准》要求:了解农村和城市改革,了解社会主义市场经济体制的建立与完善,认识改革对于中国发展的重大意义。本课是第三单元第八课,是社会主义现代化建设的关键一课,主要讲述改革开放后,安徽凤阳小岗村实行包产到户,随后家庭联产承包责任制在农村普及展开。农村经济体制改革推动了城市国有企业改革的全面展开,改革的目标是社会主义市场经济体制的确立。经济体制改革体现了生产关系一定要适应生产力发展需要的客观规律。本课教学内容在这一单元中起承上启下的作用,上承十一届三中全会实行改革开放的伟大决策,下启建设有中国特色的社会主义理论的形成。教学目标:1.了解农村经济体制改革,掌握家庭联产承包责任制的内容及意义。2.了解城市经济体制改革的内容,知道中心环节是增强企业活力,分析城市经济体制改革带来的影响。3.知道社会主义市场经济体制的提出与建立,理解我国经济体制改革的深化与意义。教学重难点:【教学重点】家庭联产承包责任制;社会主义市场经济体制的建立与完善。【教学难点】城市经济体制改革;理解生产关系一定要适应生产力发展的基本原则。教学过程【导入新课】教师:请同学们听歌曲《在希望的田野上》展示图片:《在希望的田野上》2/11展示材料:1978年,党的十一届三中全会召开之后,为中国农村的全面改革制定了美好的蓝图,短短几年,中国农村就发生了翻天覆地的变化。时任《歌曲》月刊编辑的陈晓光在农村体验生活亲身感受到了人民群众发自心底的喜悦,深切体会到了祖国大地日新月异的活力,于是他激动地写下了歌词《在希望的田野上》。1982年,这首歌交给了当时还不满20岁的青年女歌手彭丽媛,她充满青春活力的深情演绎,让这首歌曲的优美旋律和极富感染力的歌词很快流传开来。教师:这首歌曲体现的是农村经济体制改革的重要变化,反映了当时农民怎样的心情?农民为什么那么高兴呢?为什么叫《在希望的田野上》?咱们带着这些疑问开始今天的课程。(设计意图)教师先从歌曲入手并与相关的材料介绍相结合,能迅速的调动学生的注意力,从1978年“希望的田野上”进而引入学生的思考,为何人们充满喜悦和希望呢?一步步引发学生思考,将内容生活化,从而顺利过渡到本课。【讲授新课】一、家庭联产承包责任制1.家庭联产承包责任制背景展示材料:材料一:当时,地方上流传着一些说法:队长哨子吹破嘴,催人下地跑断腿,喊了半天人半数,到了地里鬼混鬼。晚上工,早下工,到了地里磨洋工,反正记得一样工。辛辛苦苦干一天,不值一包光明烟。材料二:“凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳”,——1976年安徽凤阳的花鼓词教师:以上材料反映了当时农村的什么问题?学生回答略。3/11教师讲解:材料一反映了人民公社下缺少生产积极性。材料二反映了农村地区经济落后。农村原有的体制使农民失去了对土地的支配权、经营权,“干多干少一个样,干与不干一个样”的平均分配挫伤了农民的生产积极性,导致农村、农业发展缓慢,减缓了国民经济发展的步伐。那针对这样的情况,应该怎么办呢?学生:对农村经济进行改革。教师归纳:中共^一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策,改革先从农村开始。这样既调动农民的生产积极性,又促进农村经济发展。展示图片:2.家庭联产承包责任制实施展示图片:《凤阳小岗村签署的责任书》展示材料:“我们分田到户,每户户主签字盖章。如此后能干,每户保证完成每户全年上交(缴)的公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的孩子养活到18岁。”教师:安徽省凤阳县小岗村18户农民签下“生死状”,将村内土地分开承包。开创了家庭联产承包责任制的先河。当年,小岗村粮食大丰收。该“生死状”现藏于中国国家博物馆。作为中国改革开放的一个重要开始。4/11教师:那么什么是家庭联产承包责任制?学生回答略。教师总结:在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变为分户经营、自负盈亏教师:这种分户经营、自负盈亏有什么好处呢?学生回答略。教师总结:调动农...