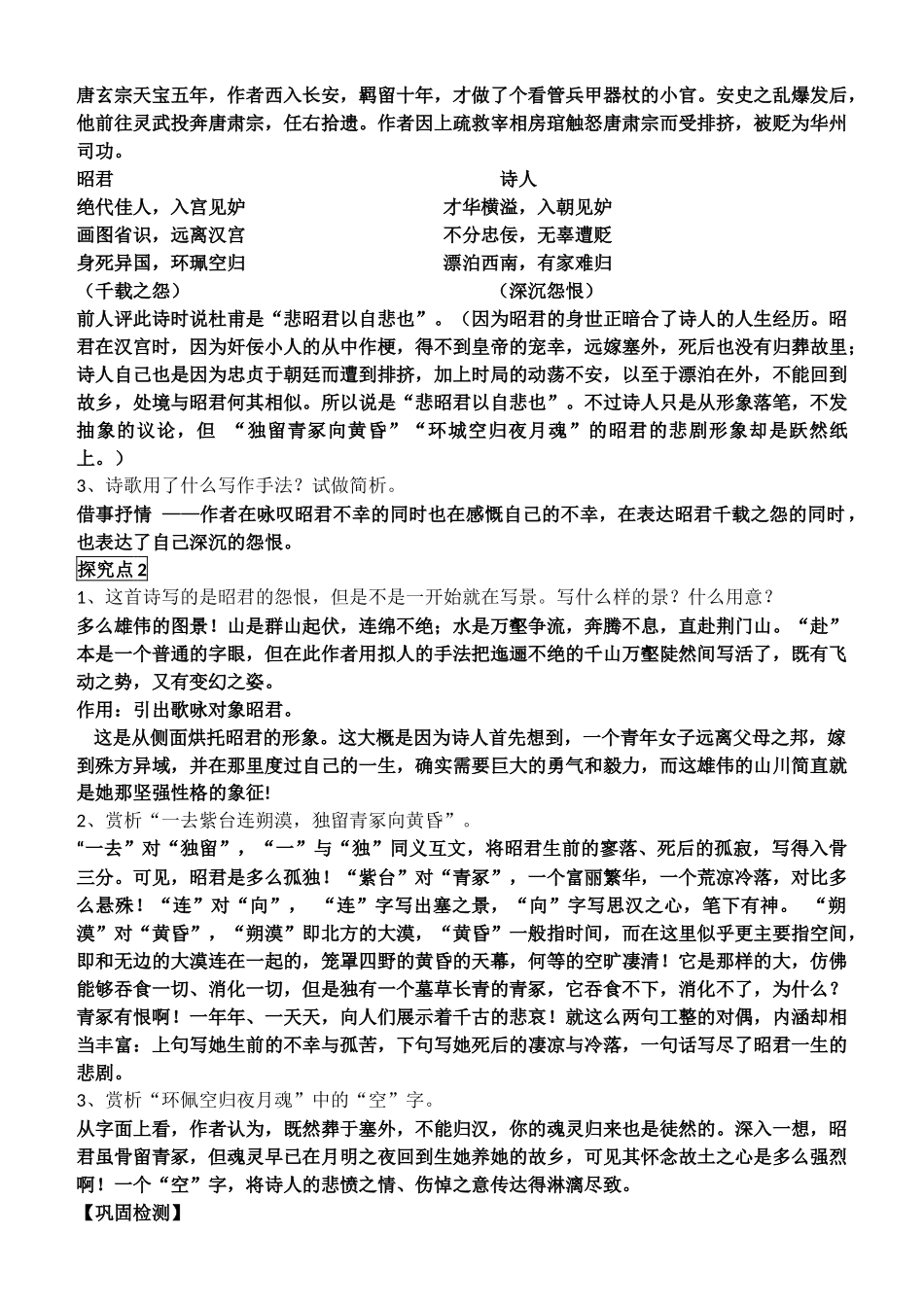

杜甫诗三首第二课时《咏怀古迹(其三)》课前案文本辅读一、关于咏史怀古诗:主要是以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。(1)结构:临古地——思古人——忆其事——抒己志(2)内容:国家——国运衰微,统治者——荒淫奢侈,名地——昔盛今衰,古人——壮志难酬,忧国伤时,孤寂失意。(3)手法:用典、对比、借古讽今、吊古伤今、借古抒怀二、赏析咏史怀古诗的步骤:1、弄清史实:要写的古人古事是怎么样的?2、体悟感情:为什么要写这个古人古事,诗人表现出什么态度?3、分析技巧:这种态度用什么方法来表达?三、写作背景:杜甫于唐代宗大历元年(766)自云安(今四川云阳)到达夔州(今四川奉节东),一住两年。这是他创作中的一个繁荣时期,从总体看,不少论者都认为在思想内容上比过去的作品略见逊色,其实,其中也有不少作品无论在思想性或艺术性上都堪称传世之作,《咏怀古迹》(共五首)即是一例。《咏怀古迹》是一篇结构严密的组诗,五首各咏一古迹,依次是庚信故宅、宋玉故宅、昭君村、先主庙、武侯庙,都是借古迹抒发诗人的身世之感。唐玄宗天宝五年(746年),杜甫西入长安,羁留十年,才做了个看管兵甲器杖的小官。安史之乱爆发,前往灵武投奔唐肃宗,任右拾遗。因上疏救宰相房王官触怒唐肃宗而受排挤遭贬,被贬为华州司功参军。自己一片赤诚,尽忠进谏,皇帝却不分忠佞,无辜贬斥自己,当然怨恨,但又不能明说。所以诗题叫《咏怀古迹》。四、结合课下注释和工具书,扫清字词障碍,熟练诵读本诗。写出诗句的字面意思。找出本诗的诗眼。群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。去:紫台:朔:画图省识春风面,环佩空归夜月魂。省:春风面:环珮:千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。诗眼:群山万壑随着险急的江流,奔赴荆门山,这里有生长明妃(王昭君)的村子。一旦离开汉宫,(命运)便与北方少数民族相连,独留下青冢向着黄昏。凭着画工画的画像只能约略认识昭君美丽的面容,空有她那怀念故国的魂魄月夜归来。即使千年过后,琵琶弹奏的胡地乐曲,还分明诉说着她内心的怨恨之情。诗眼:怨恨。五、信息链接:高考语文古诗词鉴赏答题公式——炼字型提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。答题步骤和方法:①解释该字在句中的含义,有什么特殊用法。②展开联想把该字放入原句中描述景象。③点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。南浦别白居易南浦凄凄别,西风袅袅秋。一看肠一断,好去莫回头。前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。你同意这种说法吗?为什么?参考答案:同意。看,在诗中指回望(步骤一)。离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象(步骤二)。只一“看”字,就淋漓尽致地表现了离别的酸楚(步骤三)。课堂案【知识目标】1.了解怀古诗借古伤今借古伤己的风格特点。感受诗歌的深沉感情,领会诗歌主旨。2.赏析名句,体会杜甫沉郁顿挫的诗风。3、掌握诗歌鉴赏“炼字型”的答题模式。4、背诵本诗。【自学检测】1、读准字音。朔()漠青冢()画图省()识千载()2、默写这首诗。【合作探究】——小组共同讨论,集思方能广益!探究点1结合赏析咏史诗的三步骤具体赏析这首诗1、昭君其人其事,把你从诗中读到的有关昭君的信息(身份、人生经历等)写下来:2、《咏怀古迹(其三)》题为咏怀,可里面只写了昭君的怨恨,并无作者个人的情怀,这是不是与标题“咏怀”二字不符?唐玄宗天宝五年,作者西入长安,羁留十年,才做了个看管兵甲器杖的小官。安史之乱爆发后,他前往灵武投奔唐肃宗,任右拾遗。作者因上疏救宰相房琯触怒唐肃宗而受排挤,被贬为华州司功。昭君诗人绝代佳人,入宫见妒才华横溢,入朝见...