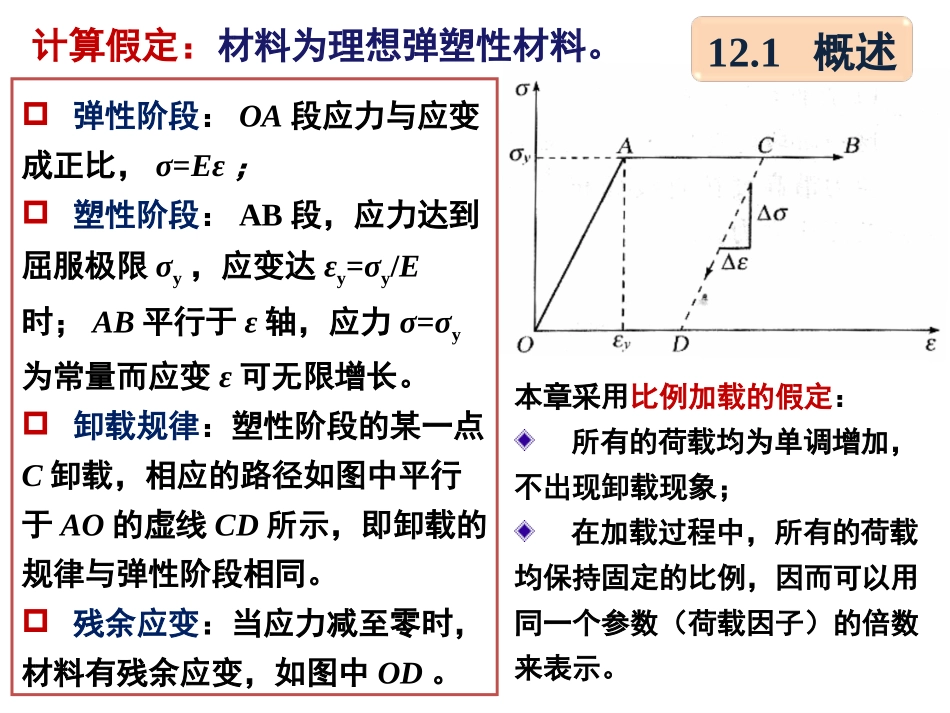

第12章结构的极限荷载结构的弹性分析和设计:12.1概述基本假定:第一,结构的材料服从虎克定律,应力与应变成正比;第二,结构的变形和位移都是微小的。内力计算和位移计算都可以应用叠加原理弹性设计时的强度条件:yymax][k结构的塑性分析和设计:充分估计结构在超越屈服极限以后的承载能力。塑性设计时的强度条件:uuPPP][kFFF极限状态与极限荷载:结构变形随荷载增加而增大。当荷载达到某一临界值时,不再增加荷载变形也会继续增大,这时结构丧失了进一步的承载能力,这种状态称为结构的极限状态,此时的荷载称为极限荷载,计算假定:材料为理想弹塑性材料。弹性阶段:OA段应力与应变成正比,σ=Eε;塑性阶段:AB段,应力达到屈服极限σy,应变达εy=σy/E时;AB平行于ε轴,应力σ=σy为常量而应变ε可无限增长。卸载规律:塑性阶段的某一点C卸载,相应的路径如图中平行于AO的虚线CD所示,即卸载的规律与弹性阶段相同。残余应变:当应力减至零时,材料有残余应变,如图中OD。本章采用比例加载的假定:所有的荷载均为单调增加,不出现卸载现象;在加载过程中,所有的荷载均保持固定的比例,因而可以用同一个参数(荷载因子)的倍数来表示。12.1概述12.2极限弯矩和塑性铰12.2.1极限弯矩承受纯弯曲作用的等截面梁,且截面有一根对称轴,弯矩M作用在梁的对称面内。实验表明,在梁的变形过程中,无论弹性阶段还是塑性阶段,梁的任一横截面始终保持为平面,即在塑性阶段仍然可以沿用“平截面假定”。随着弯矩的增大,梁的各部分逐渐由弹性阶段发展到塑性阶段。12.2极限弯矩和塑性铰IMy(1)弹性阶段,如图(b)所示:ymaxyyWyIM(2)弹塑性阶段,如图(c)、(d)、(e)所示:弯矩增加到屈服弯矩My后,上边缘开始屈服;随着M继续增大,弹性区逐渐缩小,塑性区逐渐扩大;在这一过程中,中性轴逐渐偏离形心轴而下移;中性轴与形心轴重合。12.2.1极限弯矩12.2极限弯矩和塑性铰(3)极限状态,如图(f)所示:弯矩增加的极限状态是弹性区终于消失,上下两个塑性区连成一片,整个截面上正应力的绝对值都达到了屈服极限。极限状态的弯矩是截面所能承受的最大弯矩,记作Mu,称为极限弯矩。12.2.1极限弯矩12.2极限弯矩和塑性铰设极限状态截面受拉区和受压区面积分别为A1和A2,由平衡条件可知120yyAA2/21AAA在极限状态下,截面的受拉区面积和受压区面积相等,中性轴重合于截面的等面积轴,可得极限弯矩:12()uyysMSSWS1和S2分别为受拉区面积A1和受压区面积A2对等面积轴的静矩;WS称为截面的塑性抵抗矩;S1和S2分别为受拉区面积A1和受压区面积A2对等面积轴的静矩;WS称为截面的塑性抵抗矩;极限弯矩12.2.1极限弯矩12.2极限弯矩和塑性铰截面的形式系数反映截面在弹性阶段之后抵抗更大弯矩的潜力uSyMWMW对于宽度和高度各为b和h的矩形截面,2361212bhhbhW2S41)42(2bhhbhWS1.5WW矩形截面的极限弯矩为屈服弯矩的1.5倍对于圆形截面,α=1.70;对于常用的在腹板对称面内受弯的工字形截面,α可以统一地取为1.15。12.2.1极限弯矩例:已知材料的屈服极限,求图示截面的极限弯矩。MPa240ymm80mm20100mm20mm解:2m0036.0A221m0018.02/AAAA1形心距下端0.045m,A2形心距上端0.01167m,A1与A2的形心距为0.0633m.)(21SSMyukN.m36.270633.02Ay12.2极限弯矩和塑性铰12.2极限弯矩和塑性铰12.2.2塑性铰的概念塑性铰普通铰在极限状态下,截面上各点的正应力均达到了屈服极限,因此不能继续增大。但是,在极限弯矩的作用下,截面各点的正应变却可以在符合平截面假定的条件下继续增大,从而使得截面两侧的杆件绕着这个截面发生有限的相对转动,类似于杆件在该处铰接的情况,这时称该截面处出现了一个塑性铰。塑性铰与普通铰的区别:塑性铰能传递弯矩,普通铰不能;塑性铰是单向铰,截面两侧只能在极限弯矩方向上发生相对转动,普通铰可以自由发生相对转动。塑性铰在卸载时会消失,普通铰不会;塑性铰随荷载分布而出现于不同截面,普通铰的位置则是固定的。12.2极限弯矩和塑性铰12.2.2塑性铰的概念破...