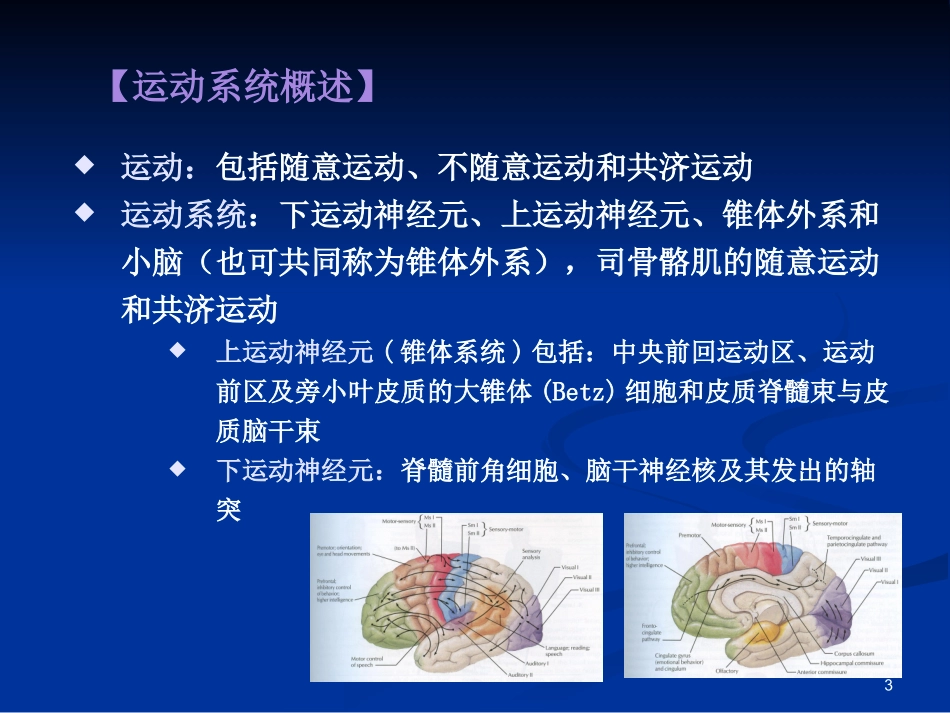

1神经系统解剖、生理及损害表现神经系统解剖、生理及损害表现定位诊断(二)定位诊断(二)第二章第二章2第二节运动系统第二节运动系统3运动:包括随意运动、不随意运动和共济运动运动系统:下运动神经元、上运动神经元、锥体外系和小脑(也可共同称为锥体外系),司骨骼肌的随意运动和共济运动上运动神经元(锥体系统)包括:中央前回运动区、运动前区及旁小叶皮质的大锥体(Betz)细胞和皮质脊髓束与皮质脑干束下运动神经元:脊髓前角细胞、脑干神经核及其发出的轴突【运动系统概述】4一、上运动神经元起自中央前回运动区、运动前区及旁小叶皮质的大锥体(Betz)细胞―>皮质脊髓束与皮质脑干束下行―>内囊膝部及后肢的前2/3皮质脑干束:在脑干不同平面交叉分别终止于中脑、脑桥和延髓的脑神经核皮质脊髓束:经大脑脚、脑桥基底部、延髓锥体交叉(部分纤维交叉至对侧),形成皮质脊髓侧束;小部分纤维不交叉,形成皮质脊髓前束,→脊髓前角细胞→支配效应器(I)(II)(II)【解剖和生理功能】5肢体、面肌下部和舌肌仅接受对侧锥体束支配,损害时:对侧肢体瘫对侧中枢性面瘫(眼裂以下)对侧舌肌瘫锥体束的解剖特点6解剖:脑干神经核、脊髓前角细胞及其发出的轴突神经传导径路:锥体系、锥体外系和小脑系统的冲动→脊髓前角细胞→神经根→神经丛→周围神经→效应器【解剖和生理功能】二、下运动神经元71.广义锥体外系:指锥体系以外的所有运动系统。(1)皮质→新纹状体→苍白球→丘脑→皮质环路(2)皮质→脑桥→小脑→皮质环路(3)皮质→脑桥→小脑→丘脑→皮质环路(4)新纹状体→黑质→新纹状体环路(5)小脑齿状核→丘脑→皮质→脑桥→小脑齿状核环路【解剖和生理功能】三、锥体外系82.狭义锥体外系:指纹状体系统,包括纹状体、红核、黑质及丘脑底核,统称为基底节3.锥体外系的功能:调节肌张力,协调肌肉运动维持和调整姿势9红核黑质丘脑底核苍白球(旧纹状体)壳核尾状核屏状核丘脑新纹状体基底节的解剖特点10锥体外系损伤后主要表现为肌张力变化和不自主运动两大类症状苍白球和黑质病变多表现为运动减少和肌张力增高,如帕金森病尾状核和壳核病变多表现为运动增多和肌张力减低,如舞蹈病丘脑底核病变可发生偏侧投掷运动锥体外系损害的特点11小脑蚓部是躯干代表区半球是肢体代表区小脑三个脚:下脚(绳状体)与延髓相连中脚(桥臂)连接脑桥上脚(结合臂)连接中脑不直接发出运动冲动,经传入和传出纤维与脊髓、前庭、脑干和丘脑底核及大脑等联系,对运动神经元起调节作用小脑至前角的纤维经过两次交叉,小脑与肢体是同侧支配(齿状核红核脊髓前角)【小脑解剖和生理功能】xx12小脑主要功能:维持躯体平衡调节肌张力协调随意运动小脑受损后主要表现:共济失调平衡障碍小脑功能和损害的特点13【运动系统损害表现和定位】一、瘫痪二、肌张力异常三、不自主运动四、共济失调五、肌肉萎缩五、肌肉萎缩14一、瘫痪-下运动神经元周围性或迟缓型瘫痪部位:前角细胞、神经根、神经丛和周围神经临床特点肌肉无力和萎缩、肌张力低腱反射减低或消失无病理征部分人有肌束颤动肌电图:异常,神经源性损害151.前角细胞病变分布特点广泛性和/或节段性:如C5水平病变三角肌瘫痪和萎缩,C8-T1病变手部小肌肉瘫痪萎缩,L3病变股四头肌萎缩无力等无感觉障碍临床意义:急性起病多见于脊髓灰质炎慢性者常见于进行性脊肌萎缩症、肌萎缩侧索硬化症和脊髓空洞症等16分布特点呈节段性分布弛缓性瘫痪后根同时受累,可伴根痛和节段性感觉障碍临床意义:髓外肿瘤压迫脊髓膜炎症颈椎病和腰骶神经根病变2.神经根病变:17分布特点:通常单肢多数周围神经受累临床表现:弛缓性瘫痪、感觉及自主神经功能障碍例:下臂丛损害(下臂丛瘫痪)①颈7-胸1根受损表现,手肌无力和萎缩为主②尺侧有放射性疼痛和感觉障碍③可有Horner征④见于肺尖肿瘤、锁骨骨折、胸廓出口综合征等3.神经丛病变:18①桡神经损害:神经来源:C5-8S神经根,支配上肢伸肌损害表现:腕下垂,手指不能伸直,感觉障碍仅见于拇、食指背侧小三...