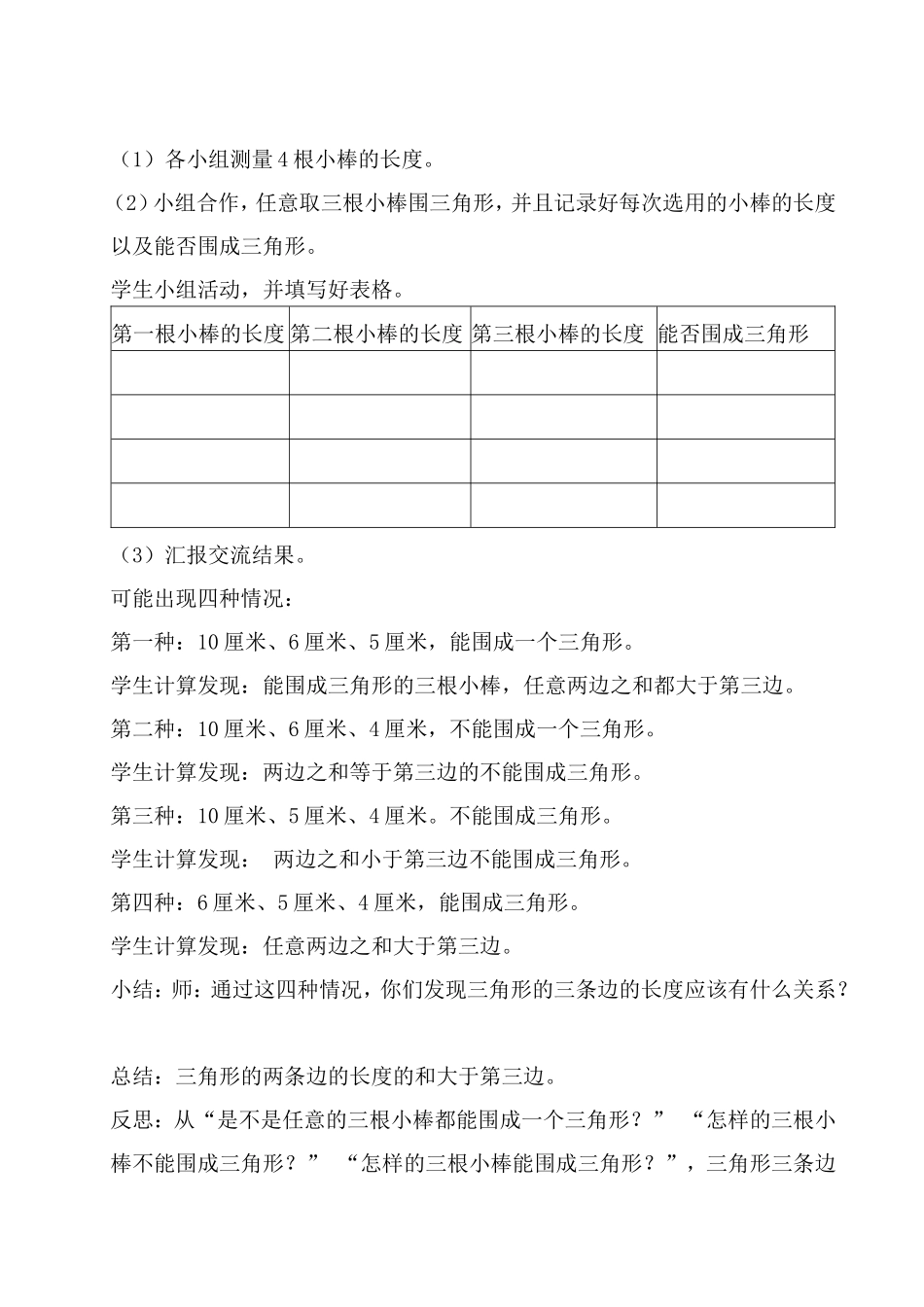

《三角形的认识》教学案例及反思杨家寨小学白春兰案例一:做三角形。谈话:三角形在我们生活中有着广泛的应用,想不想亲手制作一个三角形?学生:想师:你想用什么方法制作三角形呢?学生:(1)用小棒摆;(2)用线在钉子板上围;(3)沿着三角尺的边画;(4)用直尺在方格纸上画;(5)用硬纸板剪。师:下面就用你喜欢的方法开始制作三角形吧。学生利用身边的材料制作三角形,并在小组内交流反思:三角形对学生来说并不陌生,因此本着“以人为本”的理念大胆地为学生提供了“做三角形”的平台,让学生展开想象,独立操作。不同的学生由于生活经验的不同,想出了各自的办法,做成了不同的三角形,并在做的过程中逐步感知三角形的特征。充分体现了新课程中:不同的人学习不同的数学,不同的人在数学上获得不同的发展的理念。案例二:感受三角形三条边的关系。谈话:刚才我们认识了三角形,是不是任意三根小棒都可以围成一个三角形呢?学生讨论,然后在小组内交流自己的想法。操作:学生拿出课前准备好的信封,内有4厘米、5厘米、6厘米和10厘米的小棒各一根。(1)各小组测量4根小棒的长度。(2)小组合作,任意取三根小棒围三角形,并且记录好每次选用的小棒的长度以及能否围成三角形。学生小组活动,并填写好表格。第一根小棒的长度第二根小棒的长度第三根小棒的长度能否围成三角形(3)汇报交流结果。可能出现四种情况:第一种:10厘米、6厘米、5厘米,能围成一个三角形。学生计算发现:能围成三角形的三根小棒,任意两边之和都大于第三边。第二种:10厘米、6厘米、4厘米,不能围成一个三角形。学生计算发现:两边之和等于第三边的不能围成三角形。第三种:10厘米、5厘米、4厘米。不能围成三角形。学生计算发现:两边之和小于第三边不能围成三角形。第四种:6厘米、5厘米、4厘米,能围成三角形。学生计算发现:任意两边之和大于第三边。小结:师:通过这四种情况,你们发现三角形的三条边的长度应该有什么关系?总结:三角形的两条边的长度的和大于第三边。反思:从“是不是任意的三根小棒都能围成一个三角形?”“怎样的三根小棒不能围成三角形?”“怎样的三根小棒能围成三角形?”,三角形三条边的关系完全是凭借自己的探索去发现的。学生在实践中发现了数学问题,引发了认知冲突。在这一程中,学生经历了发现问题,独立思考、合作探索、解决问题、主动获取新知的实践过程,学生的主体作用得到了充分的发挥,真正的成为数学学习的主人,同时培养了学生的探究能力和解决问题的意识。2017年3月4日