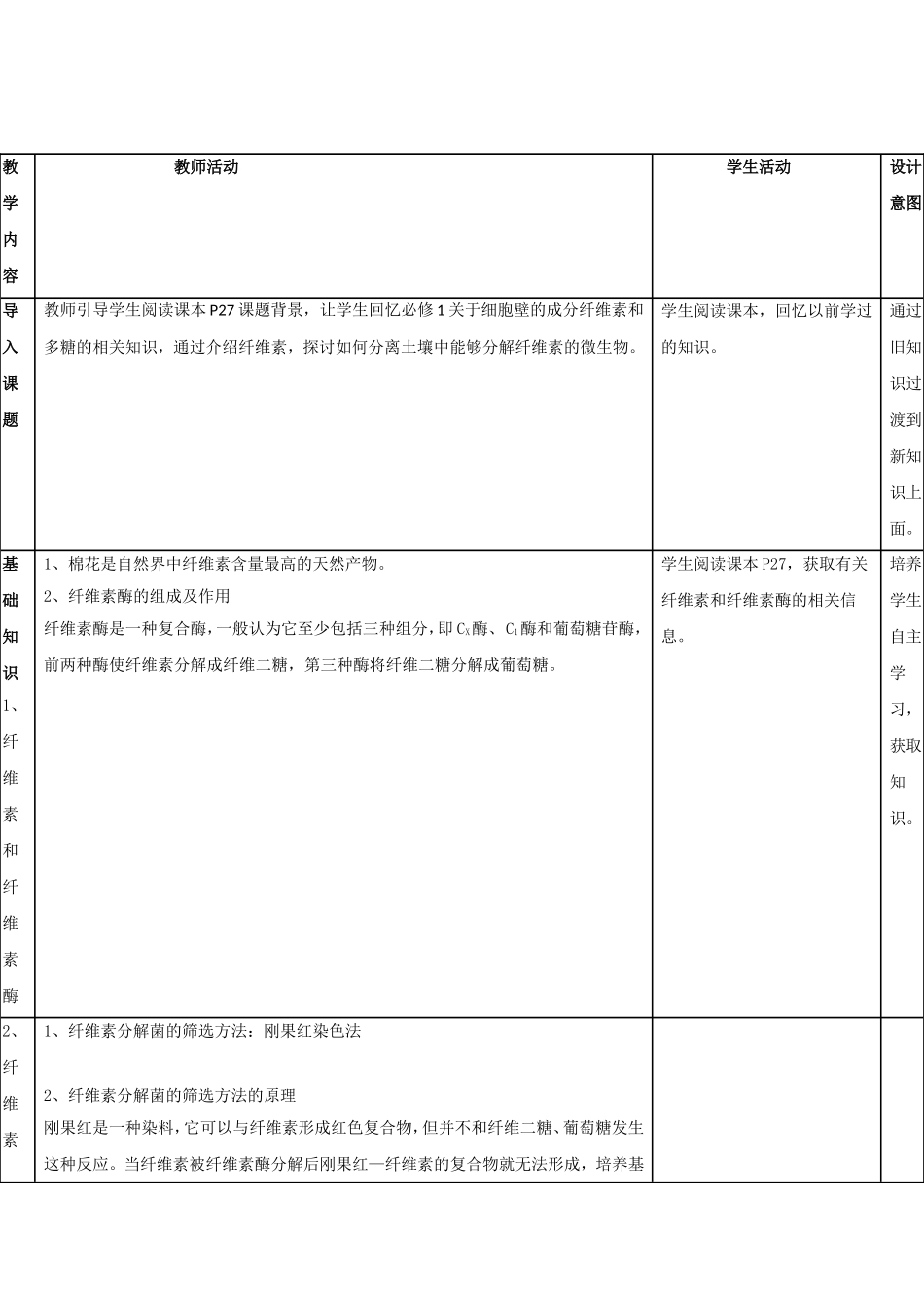

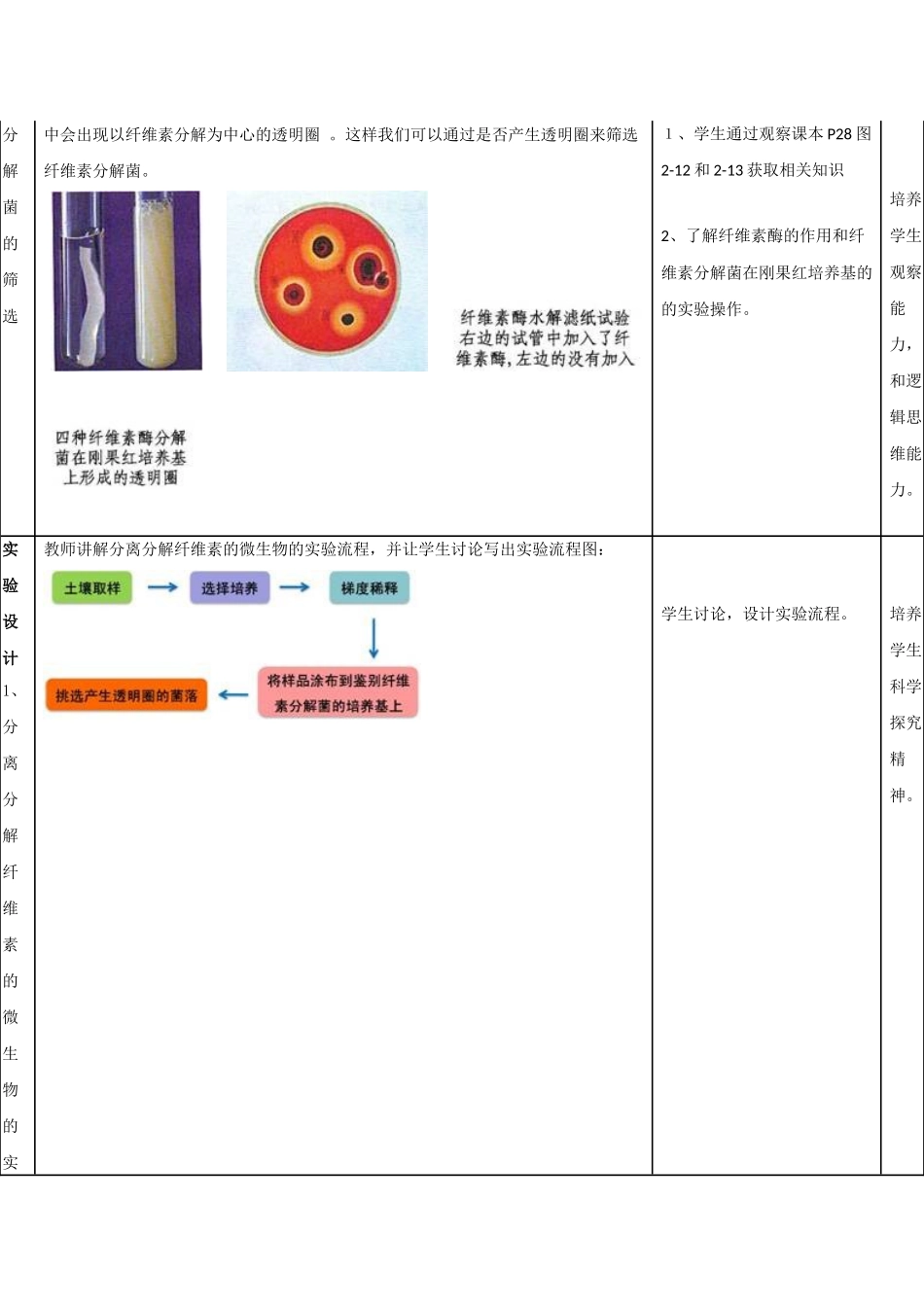

2.3分解纤维素的微生物的分离教学设计广东省云浮市新兴县惠能中学杨永亮一、教材分析专题开始讲述纤维素的化学组成以及纤维素在生物圈的广泛分布,由此转入到如何对纤维素进行有效利用的问题。接着介绍了产纤维素酶的微生物能够分解纤维素,从而引出对纤维素的利用离不开对分解纤维素的微生物的研究。本专题重在培养学生的创新思维,要求学生通过自己设计实验方案,并按照自己的实验方案进行主动探究,从而得出结论,有利于培养学生的观察能力、分析能力和逻辑推理能力。二、教学目标1.知识与技能a、简述纤维素酶的种类及作用。b、掌握从土壤中分离某种特定微生物的操作技术。2.过程与方法a、分析分离分解纤维素的微生物的实验流程。b、掌握实验操作的原理。3.情感、态度与价值观a、通过自主设计、完成实验,培养勇于探究的科学精神。b、通过了解土壤中能分解纤维素的微生物在保护环境中的作用,增强社会责任感。三、教学重点:从土壤中分离分解纤维素的微生物。四、教学难点:从土壤中分离分解纤维素的微生物的具体过程步骤稀释和涂布。五、教学过程教学内容教师活动学生活动设计意图导入课题教师引导学生阅读课本P27课题背景,让学生回忆必修1关于细胞壁的成分纤维素和多糖的相关知识,通过介绍纤维素,探讨如何分离土壤中能够分解纤维素的微生物。学生阅读课本,回忆以前学过的知识。通过旧知识过渡到新知识上面。基础知识1、纤维素和纤维素酶1、棉花是自然界中纤维素含量最高的天然产物。2、纤维素酶的组成及作用纤维素酶是一种复合酶,一般认为它至少包括三种组分,即CX酶、C1酶和葡萄糖苷酶,前两种酶使纤维素分解成纤维二糖,第三种酶将纤维二糖分解成葡萄糖。学生阅读课本P27,获取有关纤维素和纤维素酶的相关信息。培养学生自主学习,获取知识。2、纤维素1、纤维素分解菌的筛选方法:刚果红染色法2、纤维素分解菌的筛选方法的原理刚果红是一种染料,它可以与纤维素形成红色复合物,但并不和纤维二糖、葡萄糖发生这种反应。当纤维素被纤维素酶分解后刚果红—纤维素的复合物就无法形成,培养基分解菌的筛选中会出现以纤维素分解为中心的透明圈。这样我们可以通过是否产生透明圈来筛选纤维素分解菌。1、学生通过观察课本P28图2-12和2-13获取相关知识2、了解纤维素酶的作用和纤维素分解菌在刚果红培养基的的实验操作。培养学生观察能力,和逻辑思维能力。实验设计1、分离分解纤维素的微生物的实教师讲解分离分解纤维素的微生物的实验流程,并让学生讨论写出实验流程图:学生讨论,设计实验流程。培养学生科学探究精神。验流程示意图2、土壤取样教师讲解土样的采集要选择富含纤维素的环境,这是因为在纤维素含量丰富的环境,通常会聚集较多的分解纤维素的微生物。如果找不到合适的环境,可以将滤纸埋在土壤中,过一个月左右也会有能分解纤维素的微生物生长学生讨论为什么要在富含纤维素的环境中寻找纤维素分解菌?培养学生的热爱大自然的学科素养。3、选择培养教师引导学生阅读课本P29侧边栏,分析讨论选择培养基配方,回答问题。学生回答下列问题:1、该配方是液态培养基还是固态培养基?2、该培养基对微生物是否有选择作用?如果有,有时如何进行选择?3、实际一个对照试验,说明选择培养基的作用?培养学生实验动手能力。4、刚果教师讲解:刚果红可以与纤维素形成红色复合物,当纤维素被纤维素酶分解后,红色复合物无法形成,出现以纤维素分解菌为中心的透明圈,我们可以通过是否产生透明圈来筛选纤维素分解菌。学生阅读课本P29资料三,查阅有关刚果红染色法的原理。培养学生自主红染色法具体方法如下:方法一:先培养微生物,再加入刚果红进行颜色反应。本方案优点是:显示出的颜色反应基本上是纤维素分解菌的作用。缺点是:操作烦琐,加入刚果红溶液会使菌落之间发生混杂;方法二:在倒平板时就加入刚果红。本方案优点是:操作简便,不存在菌落混杂问题。缺点是:a、由于培养基中还含有淀粉类物质,可以使能产生淀粉酶的微生物出现假阳性反应。b、有些微生物具有降解色素的能力,它们在长时间培养过程中会降解刚果红,形成明显的透明圈,与纤维素分解菌不易区分。1、...