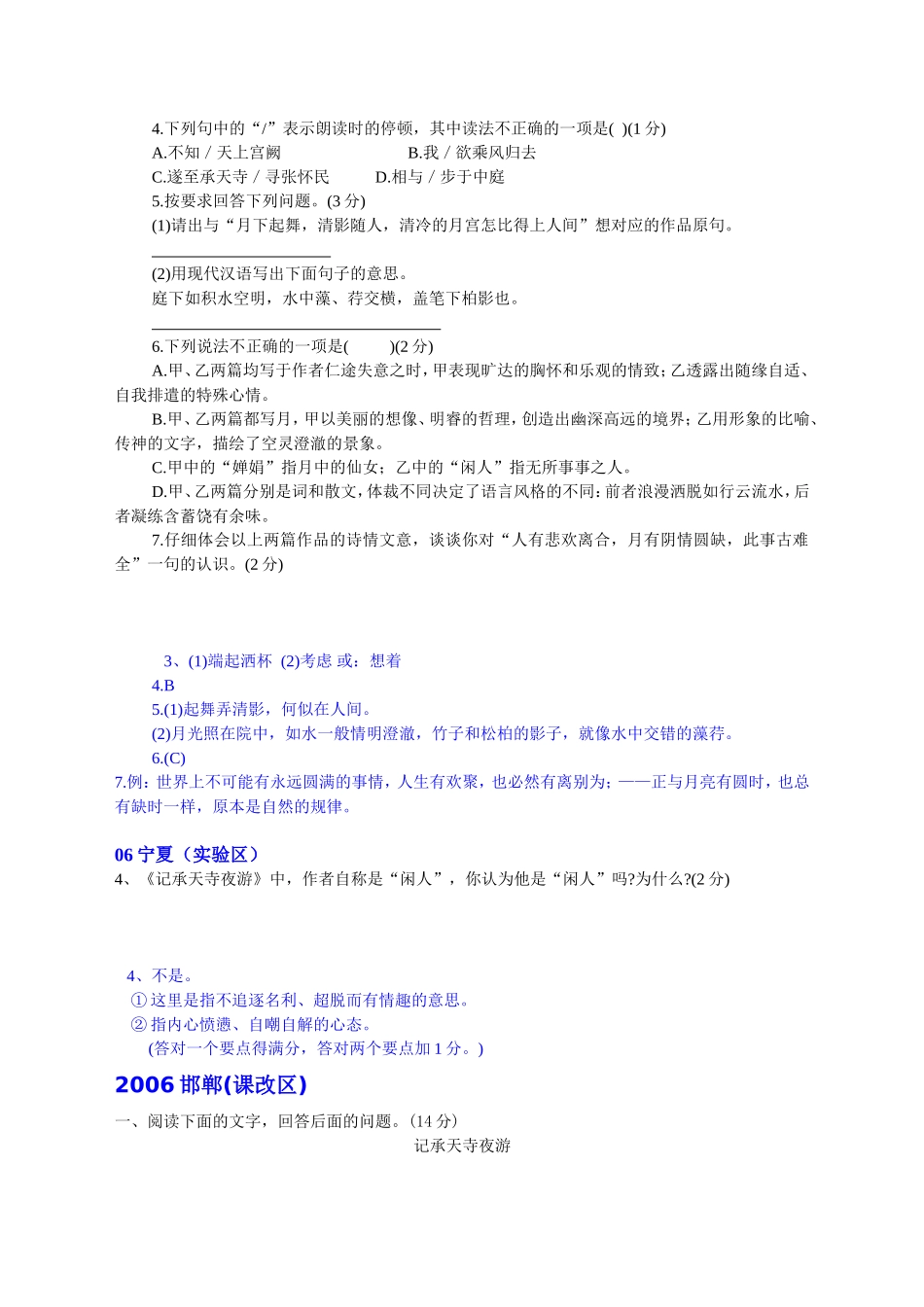

05河南(课)读下文,完成20—23题。记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。20.解释下面句子中加点词的意思。⑴解衣欲睡解:⑵相与步于中庭步:21.用现代汉语写出下面句子的意思,注意加点的词。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。22.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由。能体现友情的句子:理由:23.画线的句子是全文的点睛之笔,请参考下面的背景材料,说说为什么作者称自己为“闲人”,这体现了作者当时怎样的心境。背景材料:苏轼才华横溢,有济世之志,力主政治改革,但对王安石变法的激进之处持有不同意见,后被贬为黄州团练副使,实际如同流放。《记承天寺夜游》即写于此时。20.⑴解开(或:脱脱下)⑵散步(或:漫步走行走)21.庭院的地面,像积水那样清澈透明,“水”中有像藻、荇似的水草交错纵横,原来那是竹子和柏树枝叶(在月光下)的影子(答出句子大意即可)22.①遂至承天寺理由:唯张怀民可以同乐②怀民亦未寝理由:心境相同欣赏趣味相同③相与步于中庭理由:关系亲密④但少闲人如吾两人者耳理由:志同道合志趣相投命运相同23.①苏轼才华横溢,素有大志,但不被朝廷重用②仕途失意的落寞③自我排遣的旷达06山西(课)比较阅读苏轼两篇作品,完成3-7题。(10分)[甲]水调歌头丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。明月几时有?把洒问青天。不知天上宫阙,今夕是保年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。[乙]记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。3.解释句中加点的词语。(2分)(1)把洒问青天()(2)念无与为乐者()4.下列句中的“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是()(1分)A.不知/天上宫阙B.我/欲乘风归去C.遂至承天寺/寻张怀民D.相与/步于中庭5.按要求回答下列问题。(3分)(1)请出与“月下起舞,清影随人,清冷的月宫怎比得上人间”想对应的作品原句。(2)用现代汉语写出下面句子的意思。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖笔下柏影也。6.下列说法不正确的一项是()(2分)A.甲、乙两篇均写于作者仁途失意之时,甲表现旷达的胸怀和乐观的情致;乙透露出随缘自适、自我排遣的特殊心情。B.甲、乙两篇都写月,甲以美丽的想像、明睿的哲理,创造出幽深高远的境界;乙用形象的比喻、传神的文字,描绘了空灵澄澈的景象。C.甲中的“婵娟”指月中的仙女;乙中的“闲人”指无所事事之人。D.甲、乙两篇分别是词和散文,体裁不同决定了语言风格的不同:前者浪漫洒脱如行云流水,后者凝练含蓄饶有余味。7.仔细体会以上两篇作品的诗情文意,谈谈你对“人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古难全”一句的认识。(2分)3、(1)端起洒杯(2)考虑或:想着4.B5.(1)起舞弄清影,何似在人间。(2)月光照在院中,如水一般情明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻荇。6.(C)7.例:世界上不可能有永远圆满的事情,人生有欢聚,也必然有离别为;——正与月亮有圆时,也总有缺时一样,原本是自然的规律。06宁夏(实验区)4、《记承天寺夜游》中,作者自称是“闲人”,你认为他是“闲人”吗?为什么?(2分)4、不是。①这里是指不追逐名利、超脱而有情趣的意思。②指内心愤懑、自嘲自解的心态。(答对一个要点得满分,答对两个要点加1分。)2006邯郸(课改区)一、阅读下面的文字,回答后面的问题。(14分)记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行?念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与...