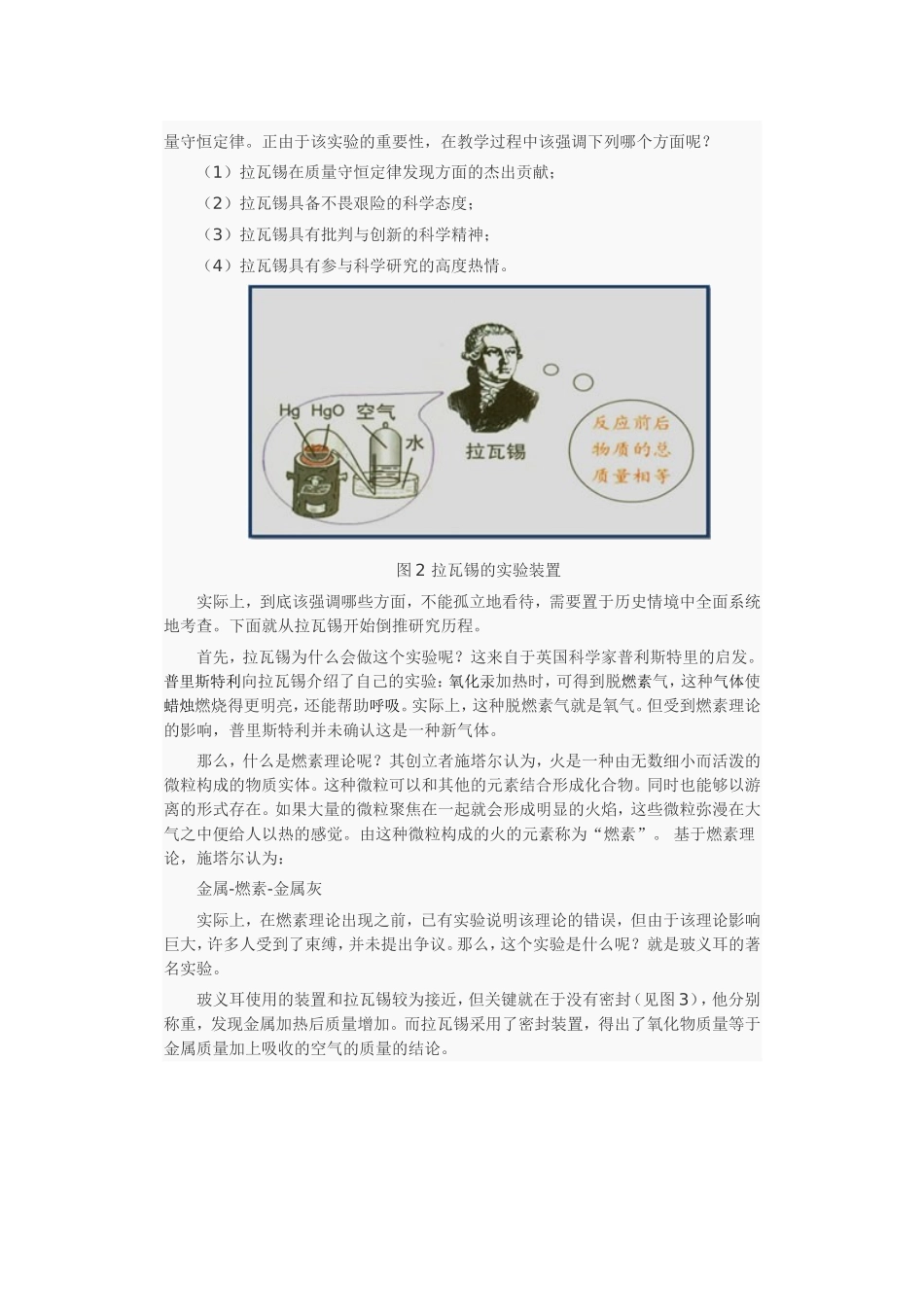

环节五化学史料的功能开发[1][2]通过本环节的学习,您可以:了解教材中化学史料的呈现方式;认识化学史料的教学功能;明确有效利用化学史料的教学方式。在化学科学发展的历史长河中,涌现了一大批杰出人才,产生了一系列重要成果。了解一段历史,感悟一份智慧是化学教材与教学选择化学史的主要目的所在。同时,引入化学史的内容还可以增强化学学科的人文特征。一、教材中化学史料的呈现方式教材中的化学史料主要通过三种方式呈现,一是安排于资料类栏目中,如人教版教材在讲解碳酸钠内容时设置“资料”栏目,介绍发明联合制碱法的我国著名化工专家侯德榜,上教版教材则在介绍质量守恒定律时设置“拓展视野”栏目,描述质量守恒定律的发现史。二是安排于活动类栏目中,如上教版教材在介绍原子构成时,设置“交流与讨论”栏目,提供卢瑟福的α粒子散射实验,要求学生分析现象。三是融合于正文之中,如人教版教材在绪言部分介绍了人类认识化学的历史。虽然化学史料出现于多个位置,但从知识层面来看,其要求并无明显差异,均不要求学习掌握,尤其不需要记忆史料的细节。但这并不意味着对于教学没有作用。二、化学史料的教学功能不同的人看待历史存在着不同的角度与不同的侧面,也使得对于同一化学史实产生了不同的认识。到底该如何看待化学史呢,是作为轶事史、态度史、事实史还是方法史呢?案例1化学家之梦德国化学家凯库勒对于化学学科的发展,尤其是有机化学的发展作出了重大贡献,至少体现在如下几个方面:一是培养了一大批杰出人才,如范霍夫(第一个化学诺贝尔奖获得者);编写了三卷有机化学教科书,堪称后世之典范;在有机化学方面留下了许多重要实验成果。但凯库勒为什么会被现在的人们记住呢?并不在于他的伟大贡献,而在于他做了科学史上最著名的一个梦。原来,苯在1825年就被发现了,此后几十年间,人们一直不知道它的结构。1864年冬的一天.德国化学家凯库勒坐在壁炉前打了个瞌睡,原子和分子们开始在幻觉中跳舞,一条碳原子链像蛇一样咬住自己的尾巴,在他眼前旋转。猛然惊醒之后。凯库勒明白了苯分子是一个环。就是现在我们在有机化学教科书上经常看到的那个六角形的圆环。这个梦是不是真的呢?由于对梦的描述是出自于凯库勒自己的口中,基本可以认为是真实的。那么,是不是这个梦导致了苯环状结构的诞生呢?这就很难说了。实际上,在凯库勒提出苯的环状结构之前4年,奥地利化学家洛希米特就已经提出了如图1所示的苯的结构,与凯库勒式是如此惊人的相似。研究表明,凯库勒实际上可能看过该文章。姑且不论凯库勒是否有抄袭之嫌,但他的研究绝对是有基础的,并非一个梦就解决了所有问题。图1洛希米特与凯库勒关于苯环的结构虽然讲科学故事可以调节课堂气氛,便却可能给人以科学发现依赖于著名科学家的灵光一闪的感觉。因此,无论科学史故事是否真实,都不能忽略科学研究的前因后果而过于强调其中的轶事性成分。案例2态度决定一切?居里夫人是世界上最著名的女科学家,但我们对于居里夫人的了解除了提炼了镭元素,发现了钋元素之外,大概也就以下几方面了:一是工作条件十分艰苦,院子中一口大锅,化验室是个破棚子,整天烟熏火燎;二是工作量十分巨大,提取原料是一吨可能含镭的工业废渣;三是耗时特别漫长,花费了将近4年,才提取出了一克镭。依据以上信息,我们得出的无非就是不畏艰难、勇于攀登的科学精神。不可否认,这些精神非常重要。这正验证了著名发明家爱迪生的半句名言:天才,百分之一是灵感,百分之九十九是汗水。然而,仅有这些精神会取得如此丰硕的成果吗?答案显然是否定的。因为我们往往会无视爱迪生先生的后半句话:“但那百分之一的灵感是最重要的,甚至比那百分之九十九的汗水都要重要。”汗水只不过是取得成果的保障,而灵感才是取得成果的前提。灵感从何而来呢?显然在于知识与方法的积累。因此,在利用科学史时,在强调汗水作用的同时不能漠视比汗水更为重要的灵感——主要表现为思维方法的决定性作用。案例3质量守恒定律发现史拉瓦锡通过金属汞与氧气反应的实验(见图2)明确了氧气的存在,同时验证了质量守恒定律。正由于该实验的重要性,在教学...