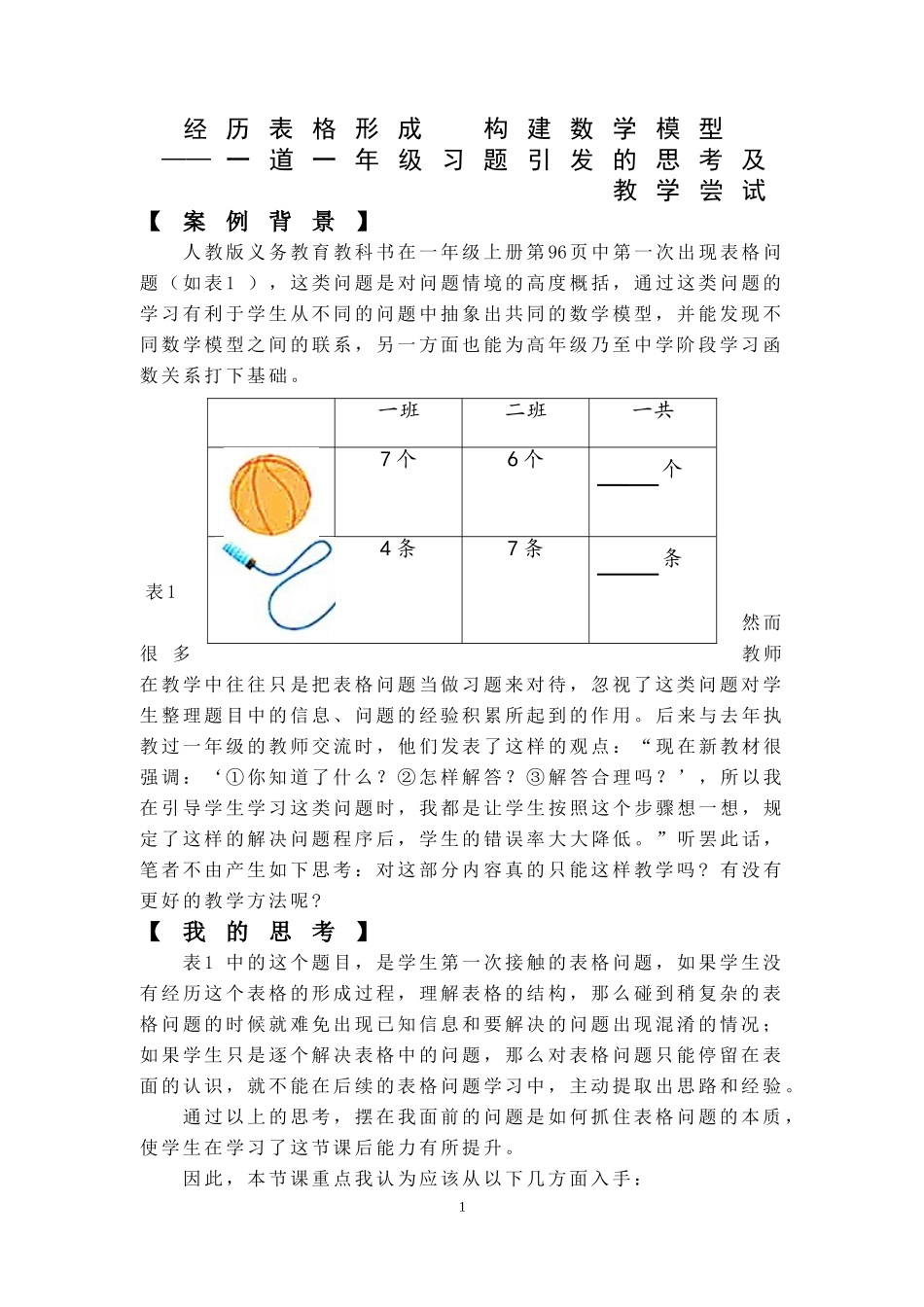

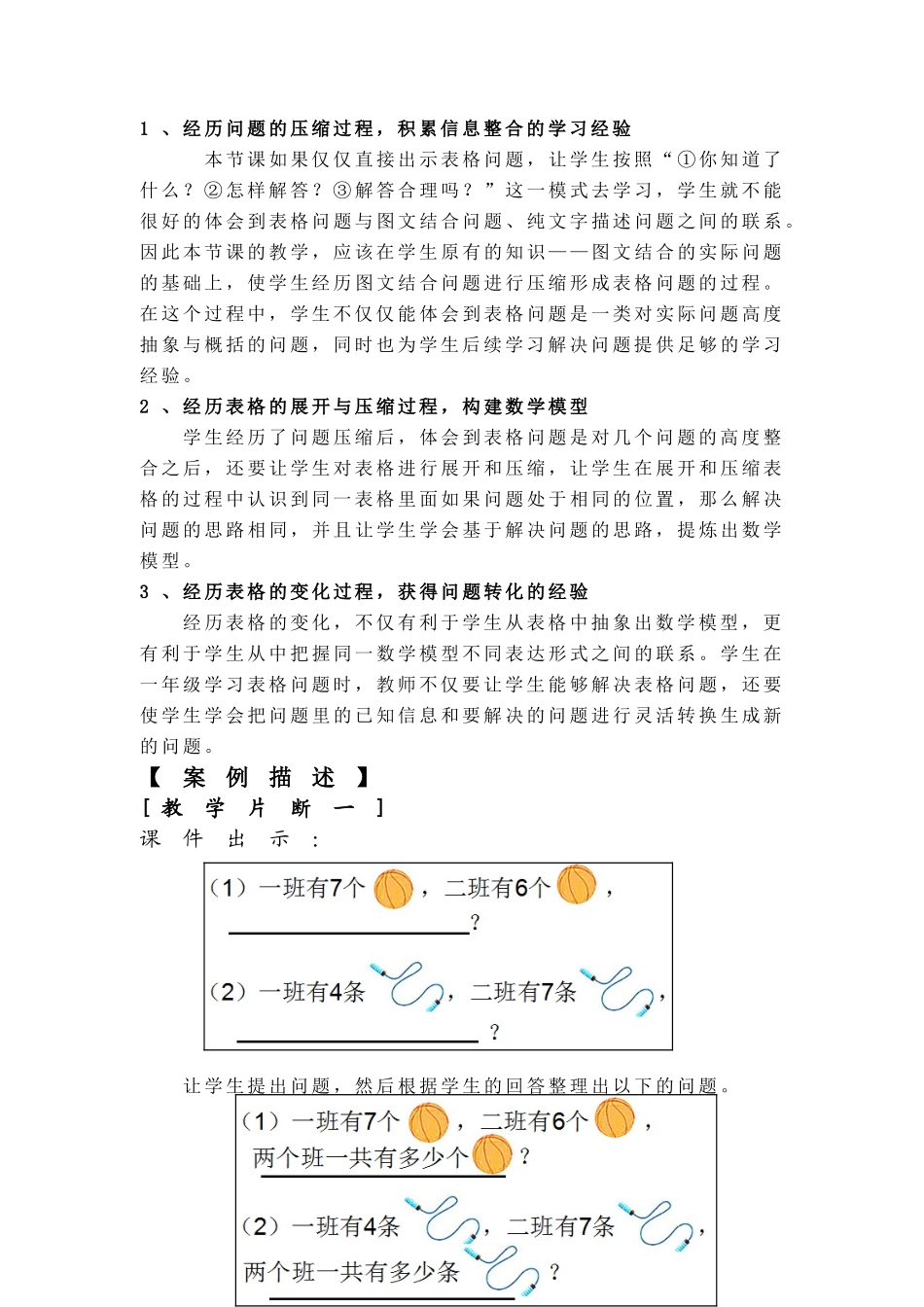

1经历表格形成构建数学模型——一道一年级习题引发的思考及教学尝试【案例背景】人教版义务教育教科书在一年级上册第96页中第一次出现表格问题(如表1),这类问题是对问题情境的高度概括,通过这类问题的学习有利于学生从不同的问题中抽象出共同的数学模型,并能发现不同数学模型之间的联系,另一方面也能为高年级乃至中学阶段学习函数关系打下基础。表1然而很多教师在教学中往往只是把表格问题当做习题来对待,忽视了这类问题对学生整理题目中的信息、问题的经验积累所起到的作用。后来与去年执教过一年级的教师交流时,他们发表了这样的观点:“现在新教材很强调:‘①你知道了什么?②怎样解答?③解答合理吗?’,所以我在引导学生学习这类问题时,我都是让学生按照这个步骤想一想,规定了这样的解决问题程序后,学生的错误率大大降低。”听罢此话,笔者不由产生如下思考:对这部分内容真的只能这样教学吗?有没有更好的教学方法呢?【我的思考】表1中的这个题目,是学生第一次接触的表格问题,如果学生没有经历这个表格的形成过程,理解表格的结构,那么碰到稍复杂的表格问题的时候就难免出现已知信息和要解决的问题出现混淆的情况;如果学生只是逐个解决表格中的问题,那么对表格问题只能停留在表面的认识,就不能在后续的表格问题学习中,主动提取出思路和经验。通过以上的思考,摆在我面前的问题是如何抓住表格问题的本质,使学生在学习了这节课后能力有所提升。因此,本节课重点我认为应该从以下几方面入手:一班二班一共7个6个4条7条个条21、经历问题的压缩过程,积累信息整合的学习经验本节课如果仅仅直接出示表格问题,让学生按照“①你知道了什么?②怎样解答?③解答合理吗?”这一模式去学习,学生就不能很好的体会到表格问题与图文结合问题、纯文字描述问题之间的联系。因此本节课的教学,应该在学生原有的知识——图文结合的实际问题的基础上,使学生经历图文结合问题进行压缩形成表格问题的过程。在这个过程中,学生不仅仅能体会到表格问题是一类对实际问题高度抽象与概括的问题,同时也为学生后续学习解决问题提供足够的学习经验。2、经历表格的展开与压缩过程,构建数学模型学生经历了问题压缩后,体会到表格问题是对几个问题的高度整合之后,还要让学生对表格进行展开和压缩,让学生在展开和压缩表格的过程中认识到同一表格里面如果问题处于相同的位置,那么解决问题的思路相同,并且让学生学会基于解决问题的思路,提炼出数学模型。3、经历表格的变化过程,获得问题转化的经验经历表格的变化,不仅有利于学生从表格中抽象出数学模型,更有利于学生从中把握同一数学模型不同表达形式之间的联系。学生在一年级学习表格问题时,教师不仅要让学生能够解决表格问题,还要使学生学会把问题里的已知信息和要解决的问题进行灵活转换生成新的问题。【案例描述】[教学片断一]课件出示:让学生提出问题,然后根据学生的回答整理出以下的问题。3师:读完这两道题,你有什么想法?生:这两个题目都太罗嗦了,第一题画了三次篮球,第二题画了三次跳绳。师:你观察的真仔细啊!发现了问题里相同的地方,那能不能把第1小题变得简单一点呢?生:可以说一班有7个,二班有6个,一共有多少个?(师板书:一班有7个,二班有6个,一共有个)师:学生们想一想:如果只是这样整理,其他人能知道这里的7个和6个是什么东西吗?生:不知道。师:那你们有什么好办法使其他人一目了然地看出7个和6个表示的东西呢?生:我们可以在最前面画一个篮球。师:这种方法真不错,你真会动脑筋。这样问题就变得更清楚、更简单了。(根据学生的发言完成板书。)师:第2小题你们也能像这样整理吗?(学生自主交流,老师完成板书。)一班有7个,二班有6个,一共有个一班有4条,二班有7条,一共有条师:同学们,你们再看看这些问题,你们还能够让问题变得更加简单吗?生:每一列都有“一班”、“二班”和“一共”。我们可以把它们放到每一列的最上面。师:太棒了!数学家们就是这样想的!根据大家的想法,再画上线,最后就变成了这样一个表格(如表1)。【设计意图:本环节呈现两道完整的实际问题,通过两...