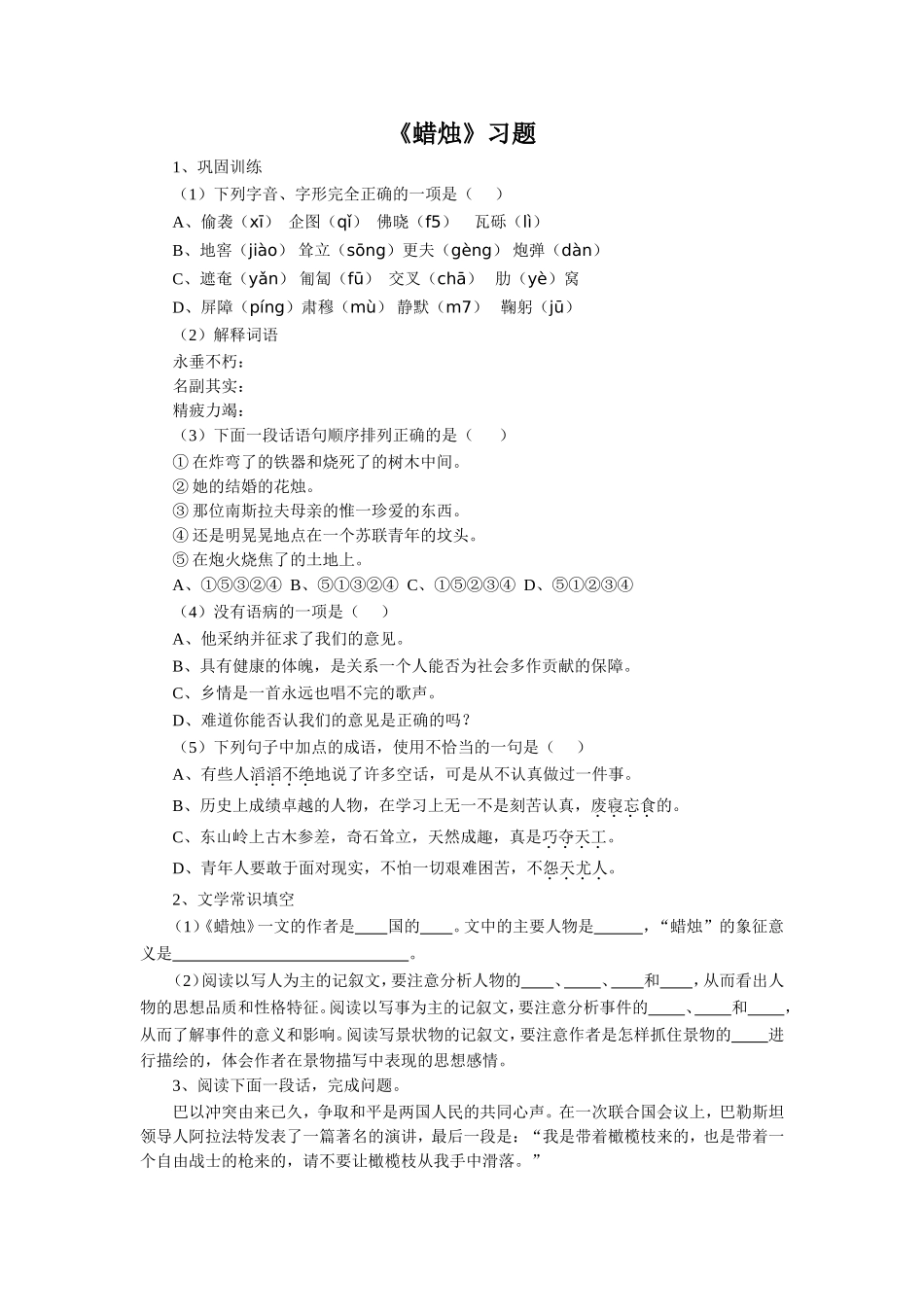

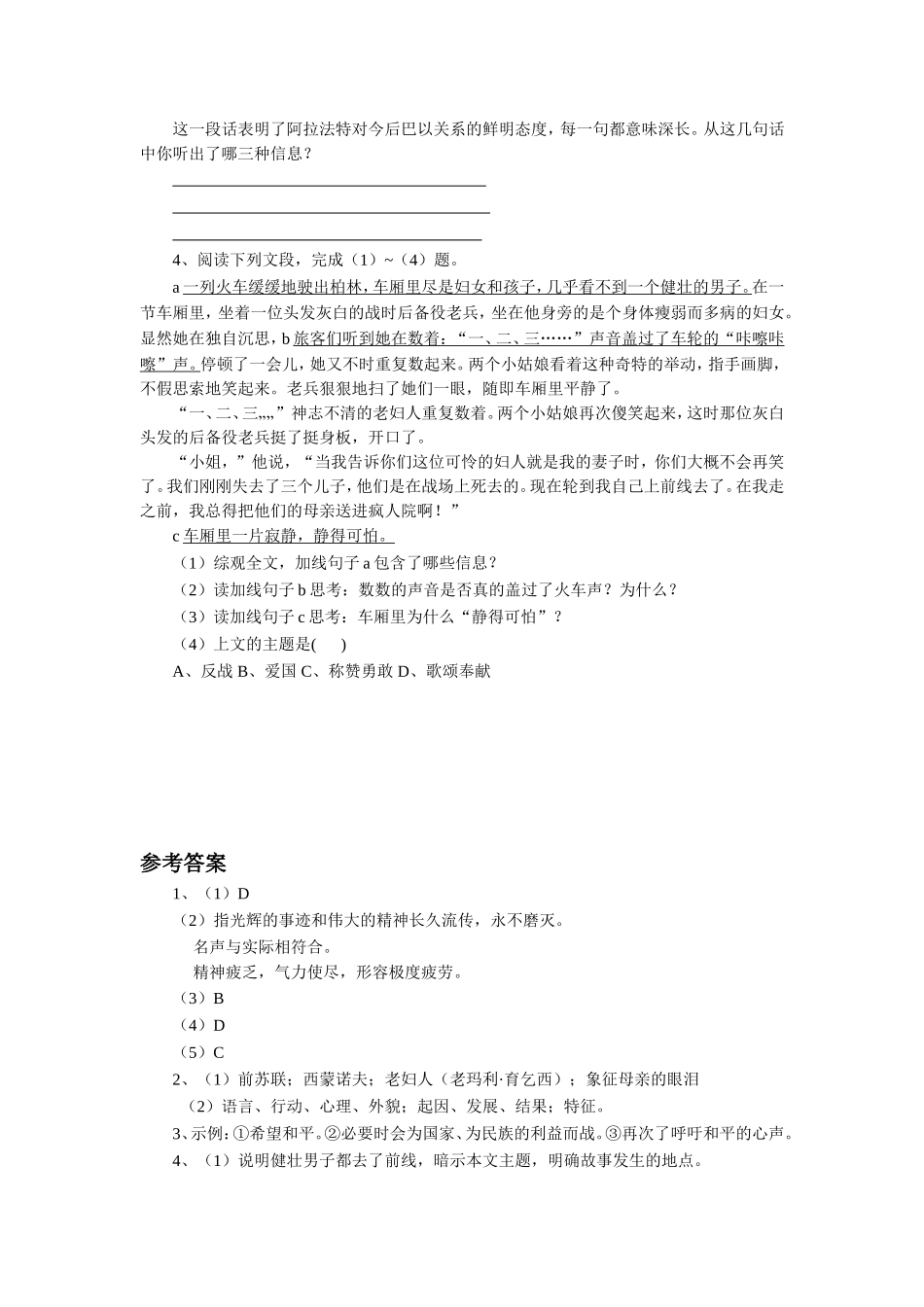

《蜡烛》习题1、巩固训练(1)下列字音、字形完全正确的一项是()A、偷袭(xī)企图(qǐ)佛晓(f5)瓦砾(lì)B、地窖(jiào)耸立(sōng)更夫(gèng)炮弹(dàn)C、遮奄(yǎn)匍匐(fū)交叉(chā)肋(yè)窝D、屏障(píng)肃穆(mù)静默(m7)鞠躬(jū)(2)解释词语永垂不朽:名副其实:精疲力竭:(3)下面一段话语句顺序排列正确的是()①在炸弯了的铁器和烧死了的树木中间。②她的结婚的花烛。③那位南斯拉夫母亲的惟一珍爱的东西。④还是明晃晃地点在一个苏联青年的坟头。⑤在炮火烧焦了的土地上。A、①⑤③②④B、⑤①③②④C、①⑤②③④D、⑤①②③④(4)没有语病的一项是()A、他采纳并征求了我们的意见。B、具有健康的体魄,是关系一个人能否为社会多作贡献的保障。C、乡情是一首永远也唱不完的歌声。D、难道你能否认我们的意见是正确的吗?(5)下列句子中加点的成语,使用不恰当的一句是()A、有些人滔滔不绝地说了许多空话,可是从不认真做过一件事。B、历史上成绩卓越的人物,在学习上无一不是刻苦认真,废寝忘食的。C、东山岭上古木参差,奇石耸立,天然成趣,真是巧夺天工。D、青年人要敢于面对现实,不怕一切艰难困苦,不怨天尤人。2、文学常识填空(1)《蜡烛》一文的作者是国的。文中的主要人物是,“蜡烛”的象征意义是。(2)阅读以写人为主的记叙文,要注意分析人物的、、和,从而看出人物的思想品质和性格特征。阅读以写事为主的记叙文,要注意分析事件的、和,从而了解事件的意义和影响。阅读写景状物的记叙文,要注意作者是怎样抓住景物的进行描绘的,体会作者在景物描写中表现的思想感情。3、阅读下面一段话,完成问题。巴以冲突由来已久,争取和平是两国人民的共同心声。在一次联合国会议上,巴勒斯坦领导人阿拉法特发表了一篇著名的演讲,最后一段是:“我是带着橄榄枝来的,也是带着一个自由战士的枪来的,请不要让橄榄枝从我手中滑落。”这一段话表明了阿拉法特对今后巴以关系的鲜明态度,每一句都意味深长。从这几句话中你听出了哪三种信息?4、阅读下列文段,完成(1)~(4)题。a一列火车缓缓地驶出柏林,车厢里尽是妇女和孩子,几乎看不到一个健壮的男子。在一节车厢里,坐着一位头发灰白的战时后备役老兵,坐在他身旁的是个身体瘦弱而多病的妇女。显然她在独自沉思,b旅客们听到她在数着:“一、二、三……”声音盖过了车轮的“咔嚓咔嚓”声。停顿了一会儿,她又不时重复数起来。两个小姑娘看着这种奇特的举动,指手画脚,不假思索地笑起来。老兵狠狠地扫了她们一眼,随即车厢里平静了。“一、二、三„„”神志不清的老妇人重复数着。两个小姑娘再次傻笑起来,这时那位灰白头发的后备役老兵挺了挺身板,开口了。“小姐,”他说,“当我告诉你们这位可怜的妇人就是我的妻子时,你们大概不会再笑了。我们刚刚失去了三个儿子,他们是在战场上死去的。现在轮到我自己上前线去了。在我走之前,我总得把他们的母亲送进疯人院啊!”c车厢里一片寂静,静得可怕。(1)综观全文,加线句子a包含了哪些信息?(2)读加线句子b思考:数数的声音是否真的盖过了火车声?为什么?(3)读加线句子c思考:车厢里为什么“静得可怕”?(4)上文的主题是()A、反战B、爱国C、称赞勇敢D、歌颂奉献参考答案1、(1)D(2)指光辉的事迹和伟大的精神长久流传,永不磨灭。名声与实际相符合。精神疲乏,气力使尽,形容极度疲劳。(3)B(4)D(5)C2、(1)前苏联;西蒙诺夫;老妇人(老玛利·育乞西);象征母亲的眼泪(2)语言、行动、心理、外貌;起因、发展、结果;特征。3、示例:①希望和平。②必要时会为国家、为民族的利益而战。③再次了呼吁和平的心声。4、(1)说明健壮男子都去了前线,暗示本文主题,明确故事发生的地点。(2)不是,这种声音不正常,引起了大家的注意。从内容来看,老妇人刚在战争中失去了3个儿子。(3)周围的人听了老兵的话,为这个女人的不幸所震撼。同时也反映了德国战败前疲惫不堪、死寂的气氛。(4)A