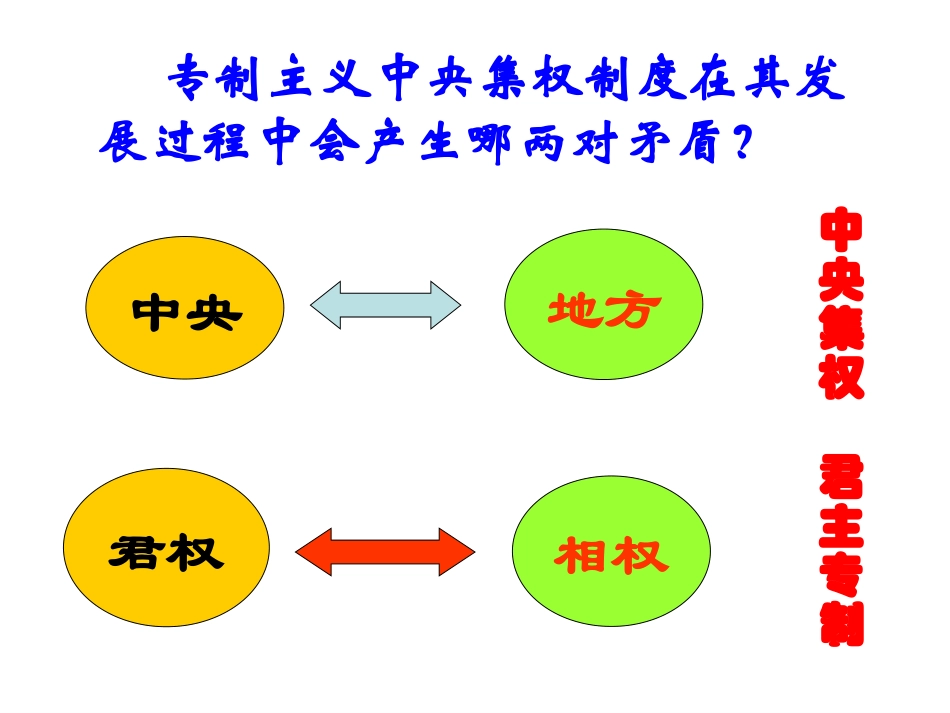

第3课从汉至元政治制度的演变课标要求:列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。中央地方君权相权专制主义中央集权制度在其发展过程中会产生哪两对矛盾?中央集权君主专制第3课从汉至元政治制度的演变二、君主专制的演进——中央官制演变一、中央集权发展——地方管理制度演变三、选官、用官制度的变化(解决中央与地方矛盾)(解决君权与相权的矛盾)(解决(解决人事任免人事任免的问题)的问题)加强地方统治的措施演变特点西汉唐朝北宋元朝一、中央集权发展——地方管理制度演变汉初郡国二制并存→景帝削弱王国势力→武帝颁布“推恩令”,解决王国问题唐中期在地方设节度使,安史之乱后形成藩镇割据局面将兵权收归中央,充实禁军;派文臣做知州,设通判负责监督;中央掌控地方财政.实行行省制度;行省之下设路、府、州、县;边远地区设宣慰司中央对地方的控制逐渐加强中央集权不断发展“推恩令”汉武帝采纳主父偃的建议实行“推恩令”,规定:诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟可分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。结果王国越分越小力量削弱。汉武帝实行推恩令与酎金夺爵→瓦解王国设置刺史全国划分为13个州郡,各置刺史一人,刺史位卑权重,代表中央监察地方。→监察地方在唐后期150年里河北三镇的57个节度使中,真正由朝廷任命的只有4人。内地许多节度使也效法三镇,各占一方,唐朝统一局面破坏,形成了“藩镇割据”的局面。唐朝藩镇图北宋中央集权的强化①赵匡胤“黄袍加身”②措施兵:______权:______钱:______“杯酒释兵权”抽调精兵充实中央禁军派文臣担任地方长官设通判负责监督中央掌控地方财权③集权利弊收精兵削实权控财权利:改变了长期藩镇割据的分裂局面弊:造成“三冗”“二积”后患太祖问:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”太祖问:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”宰相赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”宰相赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”宰相赵普唐朝河西节度使张议潮统军出行图北宋时代文官出行图看图思考唐朝中后期地方节度使权力很大,形成藩镇割据的局面.宋代加强中央集权,为防止武人割据,重视文臣.元朝地方政治制度的演变1.实行行省制(平章政事由蒙古人担任),形成省、路、府、州、县级制3.设宣慰司管理边远民族地区2.晋、冀、鲁由中书省直接管理意义:元朝行省制度(1)加强了中央集权统治,巩固了多民族国家的统一;(2)行省制是中国古代地方行政制度重大变革,是中国省制的开端。(省、路、府、州、县)元朝的疆域元朝疆域十大行省阶段调整、演变情况特点两汉从魏晋南北朝到隋唐北宋元朝“三公”→中、外朝(西汉)→扩大尚书台权力(东汉)三省六部制形成、完善设中书门下为最高行政机构,增设参知政事、三司使、枢密使分割相权设中书省替代三省,为最高行政机关;中书省长官行使相权,位高权重.相权不断削弱皇权不断加强二、君主专制的演进——中央官制演变“中朝”和“外朝”皇帝尚书令侍中常侍丞相御史大夫太尉九卿中朝外朝有事上报决策机构执行机构隋唐时期三省六部制皇帝皇帝中中书书尚尚书书门门下下吏吏户户礼礼兵兵刑刑工工政事堂政事堂草拟审议执行●宋太祖加强中央集权度支盐铁户部宰相(统兵)枢密院(调兵)三衙皇帝财政行政军事三司元朝的中书省中书省中书省皇帝皇帝吏吏户户礼礼兵兵刑刑工工名称名称时期时期标准标准品行门第才学九品中正制九品中正制世卿世禄制度三、选官、用官制度的变化汉朝魏晋南北朝隋唐西周血缘察举制察举制科举制科举制察举制察举制看德行、才能,以举看德行、才能,以举荐为主,辅以考试,但荐为主,辅以考试,但标准不客观标准不客观。。察访荐用任用察举制常举(岁举)非常科(特举)孝廉科貌才科贤良方正科明经科明法科至孝科童子科九品中正制图九品中正九品中正魏晋南北朝时保证世族特...