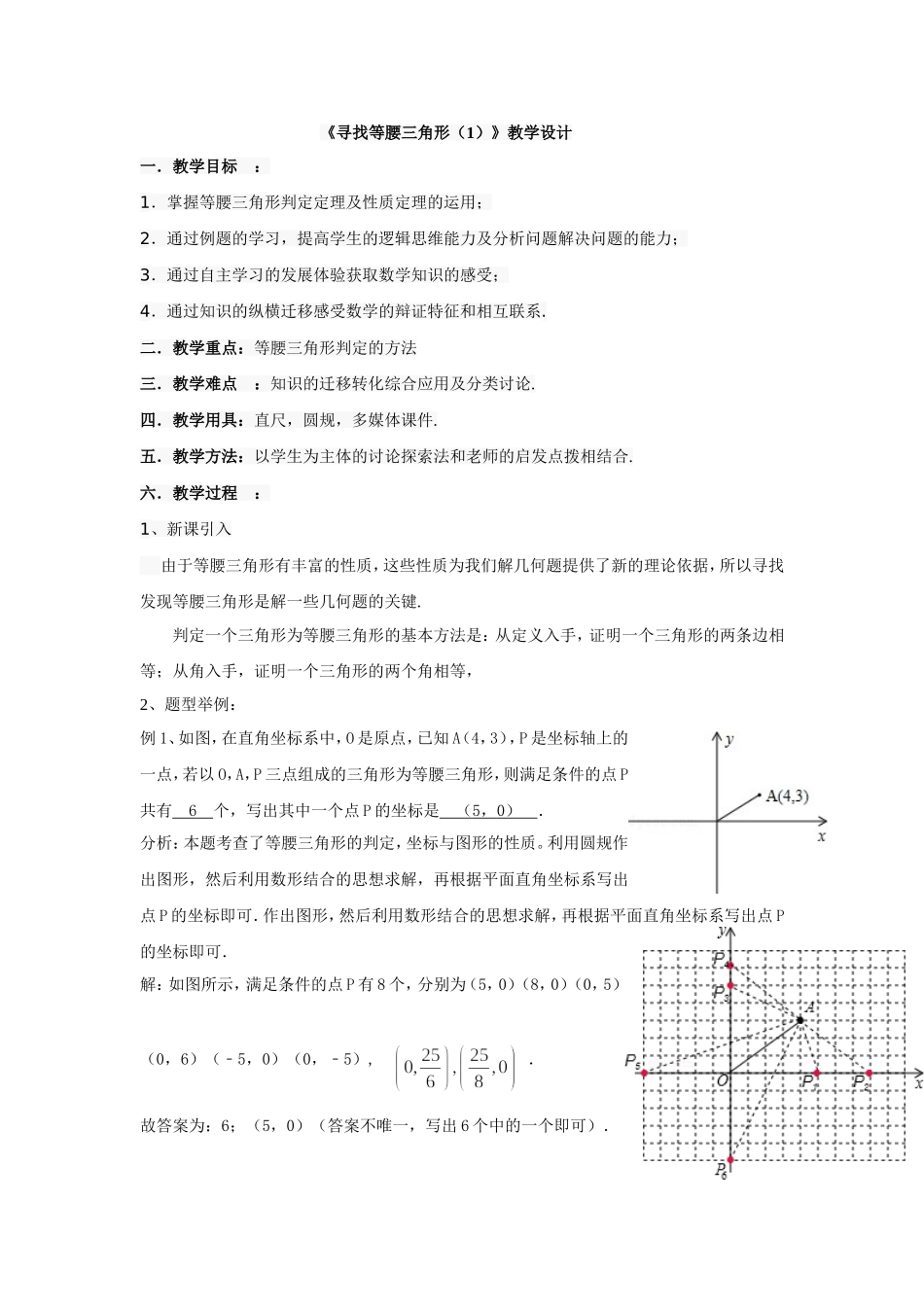

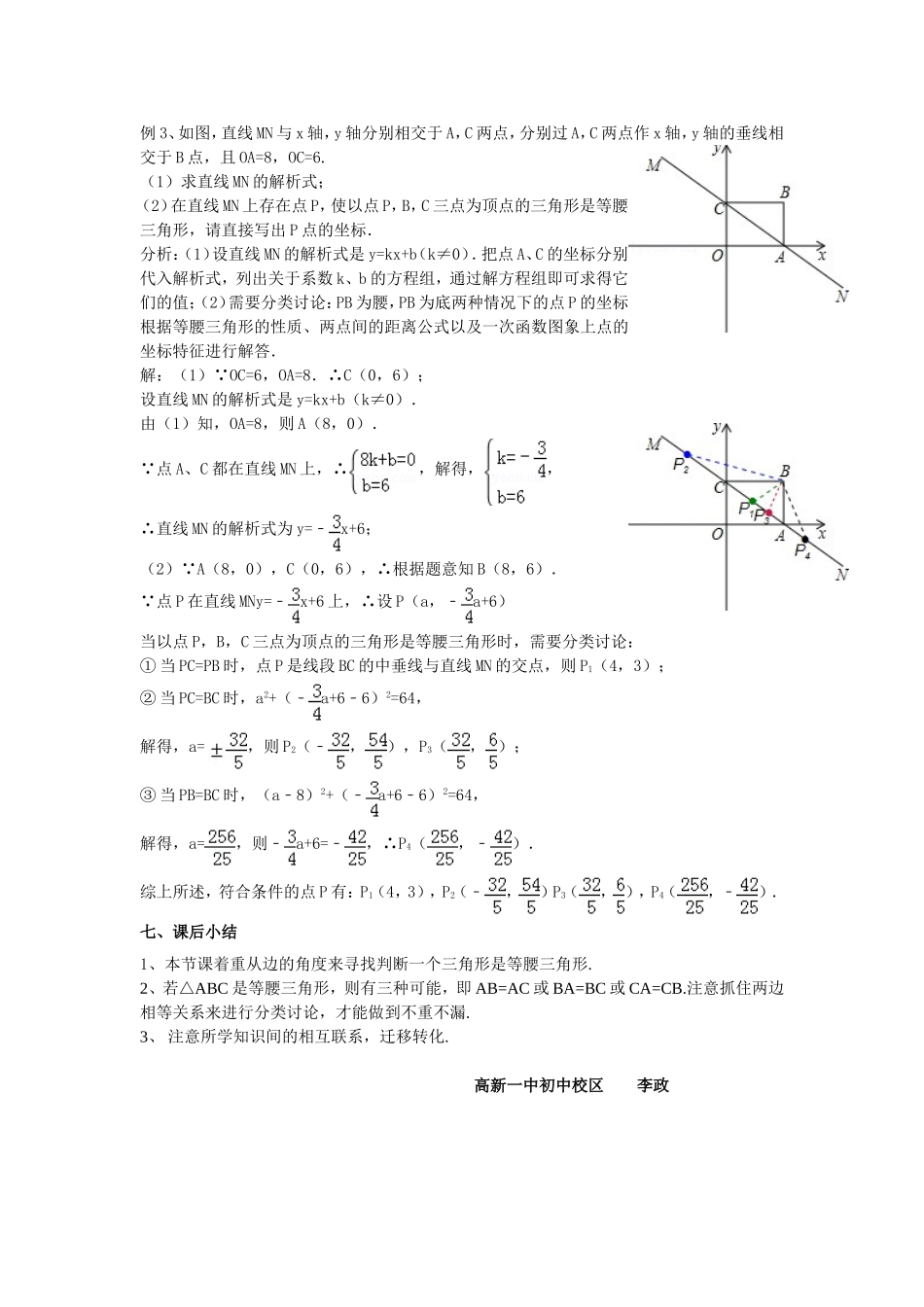

《寻找等腰三角形(1)》教学设计一.教学目标:1.掌握等腰三角形判定定理及性质定理的运用;2.通过例题的学习,提高学生的逻辑思维能力及分析问题解决问题的能力;3.通过自主学习的发展体验获取数学知识的感受;4.通过知识的纵横迁移感受数学的辩证特征和相互联系.二.教学重点:等腰三角形判定的方法三.教学难点:知识的迁移转化综合应用及分类讨论.四.教学用具:直尺,圆规,多媒体课件.五.教学方法:以学生为主体的讨论探索法和老师的启发点拨相结合.六.教学过程:1、新课引入由于等腰三角形有丰富的性质,这些性质为我们解几何题提供了新的理论依据,所以寻找发现等腰三角形是解一些几何题的关键.判定一个三角形为等腰三角形的基本方法是:从定义入手,证明一个三角形的两条边相等;从角入手,证明一个三角形的两个角相等,2、题型举例:例1、如图,在直角坐标系中,O是原点,已知A(4,3),P是坐标轴上的一点,若以O,A,P三点组成的三角形为等腰三角形,则满足条件的点P共有6个,写出其中一个点P的坐标是(5,0).分析:本题考查了等腰三角形的判定,坐标与图形的性质。利用圆规作出图形,然后利用数形结合的思想求解,再根据平面直角坐标系写出点P的坐标即可.作出图形,然后利用数形结合的思想求解,再根据平面直角坐标系写出点P的坐标即可.解:如图所示,满足条件的点P有8个,分别为(5,0)(8,0)(0,5)(0,6)(﹣5,0)(0,﹣5),.故答案为:6;(5,0)(答案不唯一,写出6个中的一个即可).练习:在平面直角坐标系中,O为坐标原点,点A的坐标为(1,),M为坐标轴上一点,且使得△MOA为等腰三角形,则满足条件的点M的个数为()A4B5C6D8例2、如图,在平面直角坐标系中,矩形OABC的顶点A、C的坐标分别为(10,0),(0,4),点D是OA的中点,点P在BC上运动,当△ODP是腰长为5的等腰三角形时,点P的坐标为.分析:本题考查了分类讨论思想在几何图形中的应用及矩形的性质;坐标与图形性质;等腰三角形的判定和性质;勾股定理.注意符合题意的等腰三角形有三种情形,不要遗漏.解:由题意,当△ODP是腰长为5的等腰三角形时,有三种情况:(1)如答图①所示,PD=OD=5,点P在点D的左侧.过点P作PE⊥x轴于点E,则PE=4.在Rt△PDE中,由勾股定理得:DE===3,∴OE=OD﹣DE=5﹣3=2,∴此时点P坐标为(2,4);(2)如答图②所示,OP=OD=5.过点P作PE⊥x轴于点E,则PE=4.在Rt△POE中,由勾股定理得:OE===3,∴此时点P坐标为(3,4);(3)如答图①所示,PD=OD=5,点P在点D的右侧.过点P作PE⊥x轴于点E,则PE=4.在Rt△PDE中,由勾股定理得:DE===3,∴OE=OD+DE=5+3=8,∴此时点P坐标为(8,4).综上所述,点P的坐标为:(2,4)或(3,4)或(8,4).练习:如图△ABC中,∠ACB=90°,BC=6cm,AC=8cm,动点P从A出发,以2cm/s的速度沿AB移动到B,则点P出发s时,△BCP为等腰三角形.答案:2,2.5,1.4PCBA例3、如图,直线MN与x轴,y轴分别相交于A,C两点,分别过A,C两点作x轴,y轴的垂线相交于B点,且OA=8,OC=6.(1)求直线MN的解析式;(2)在直线MN上存在点P,使以点P,B,C三点为顶点的三角形是等腰三角形,请直接写出P点的坐标.分析:(1)设直线MN的解析式是y=kx+b(k≠0).把点A、C的坐标分别代入解析式,列出关于系数k、b的方程组,通过解方程组即可求得它们的值;(2)需要分类讨论:PB为腰,PB为底两种情况下的点P的坐标.根据等腰三角形的性质、两点间的距离公式以及一次函数图象上点的坐标特征进行解答.解:(1) OC=6,OA=8.∴C(0,6);设直线MN的解析式是y=kx+b(k≠0).由(1)知,OA=8,则A(8,0). 点A、C都在直线MN上,∴,解得,,∴直线MN的解析式为y=﹣x+6;(2) A(8,0),C(0,6),∴根据题意知B(8,6). 点P在直线MNy=﹣x+6上,∴设P(a,﹣a+6)当以点P,B,C三点为顶点的三角形是等腰三角形时,需要分类讨论:①当PC=PB时,点P是线段BC的中垂线与直线MN的交点,则P1(4,3);②当PC=BC时,a2+(﹣a+6﹣6)2=64,解得,a=,则P2(﹣,),P3(,);③当PB=BC时,(a﹣8)2+(﹣a+6﹣6)2=64,解得,a...