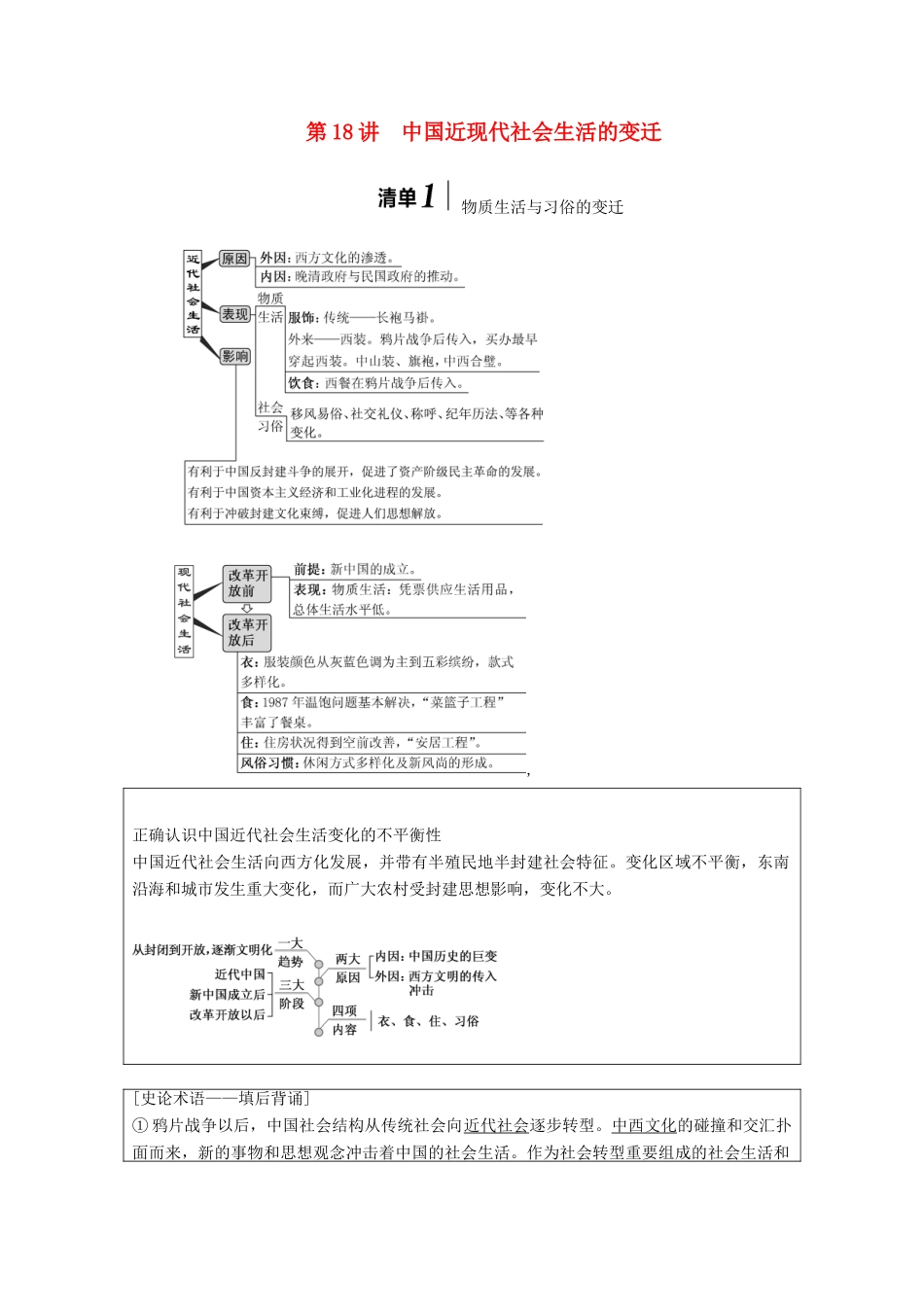

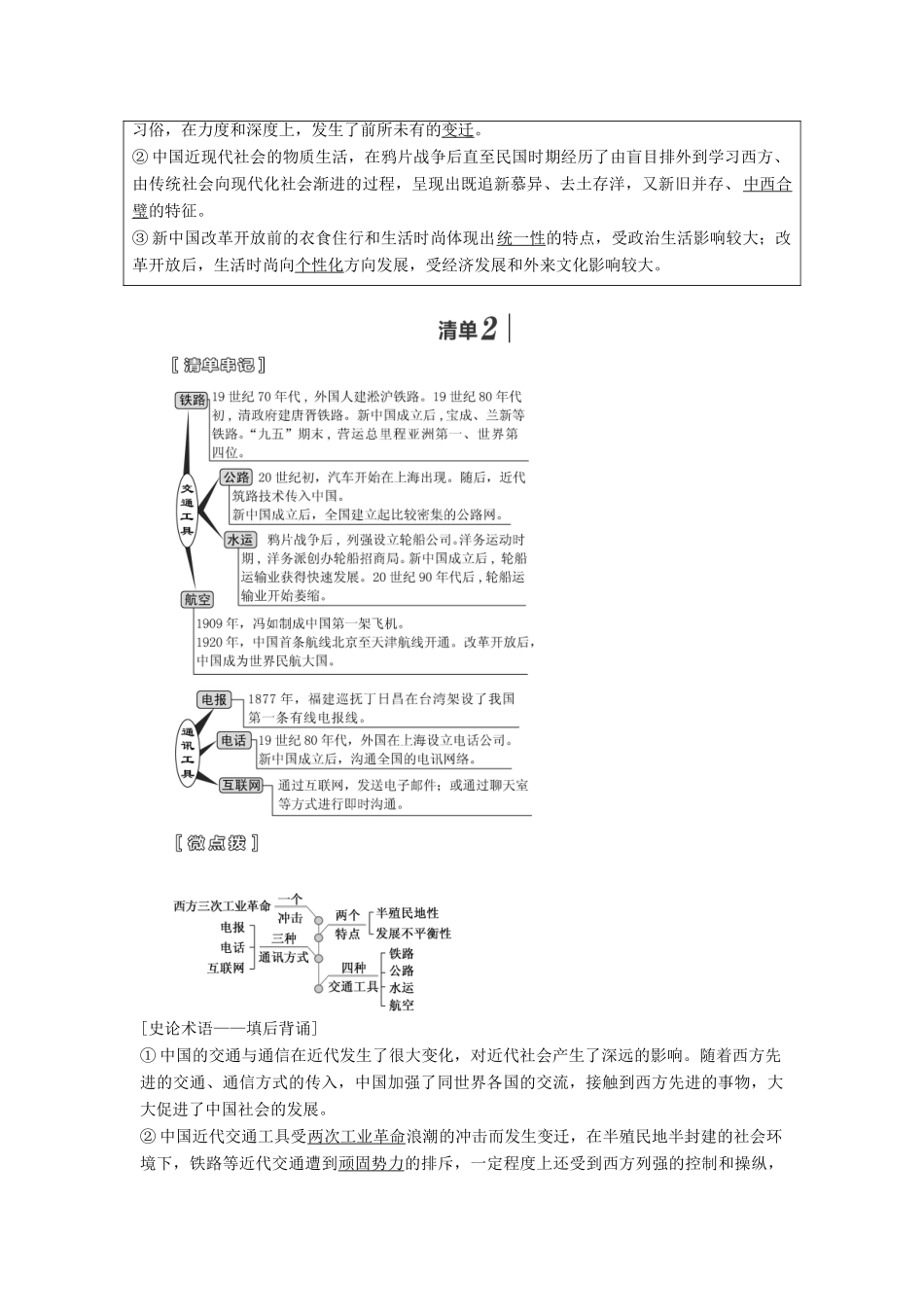

第18讲中国近现代社会生活的变迁物质生活与习俗的变迁,正确认识中国近代社会生活变化的不平衡性中国近代社会生活向西方化发展,并带有半殖民地半封建社会特征。变化区域不平衡,东南沿海和城市发生重大变化,而广大农村受封建思想影响,变化不大。[史论术语——填后背诵]①鸦片战争以后,中国社会结构从传统社会向近代社会逐步转型。中西文化的碰撞和交汇扑面而来,新的事物和思想观念冲击着中国的社会生活。作为社会转型重要组成的社会生活和习俗,在力度和深度上,发生了前所未有的变迁。②中国近现代社会的物质生活,在鸦片战争后直至民国时期经历了由盲目排外到学习西方、由传统社会向现代化社会渐进的过程,呈现出既追新慕异、去土存洋,又新旧并存、中西合璧的特征。③新中国改革开放前的衣食住行和生活时尚体现出统一性的特点,受政治生活影响较大;改革开放后,生活时尚向个性化方向发展,受经济发展和外来文化影响较大。[史论术语——填后背诵]①中国的交通与通信在近代发生了很大变化,对近代社会产生了深远的影响。随着西方先进的交通、通信方式的传入,中国加强了同世界各国的交流,接触到西方先进的事物,大大促进了中国社会的发展。②中国近代交通工具受两次工业革命浪潮的冲击而发生变迁,在半殖民地半封建的社会环境下,铁路等近代交通遭到顽固势力的排斥,一定程度上还受到西方列强的控制和操纵,中国近代交通运输业的发展步履维艰。③新中国成立后,特别是十一届三中全会以后,交通、通讯事业发展迅速,形成了覆盖全国的交通、通讯网络。④交通、通讯事业的发展有赖于社会的进步和发展,又促进了社会经济的发展,并深刻地影响着人们的思想观念和生活方式。(1)各种媒介都具有传播信息的功能,并且共同向上发展。(2)互联网的普及不但没有削弱其他媒介的地位,反而出现同时向上发展的趋势。实际上,传统的媒介纷纷通过网络来获得读者和观众,许多有实力的传统媒介机构都建有自己的网站,争夺网络媒介的一席之地。(3)各种媒介都具有自己独特的优势,相互不能完全取代。[史论术语——填后背诵]①不同历史时期,各种媒介手段发挥的作用各不相同。近代以来主要是报刊,现代社会主要是互联网。媒介手段的进步使人们越来越便捷地获取信息,生活方式随之改变。②近代报刊以丰富的内容,及时传递时事信息,促进了科学知识的普及,开阔了人们的视野。互联网正在改变人们的工作、学习、生活与交往方式,同时也催生着当代中国经济生活的新观念和新模式。1.1929年1月1日,政府下令:旧历年各政府机关禁止放假过年,年假只在元旦时放……政府公务员春节不放假,学生也是如此。公务员和学生如要回家过“团圆年”,大多选择在元旦。这表明()A.临时政府倡导移风易俗B.国民政府意图破旧立新C.洋节盛行冲击传统文化D.政府法令体现民众意愿解析:选B对元旦和春节的态度,说明国民政府学习西方的历法,意图破旧立新,故B项正确。2.如图是1911年2月5日法国《小日报》刊登的石印画,再现了当时一些中国人当众剪掉长辫的场景。该画反映出()A.剪辫易服已成为当时全国的共识B.清王朝的封建专制统治已被推翻C.民国政府剪辫易服法令得到贯彻D.中国社会习俗呈现新旧杂糅特征解析:选D石印画反映的是一些中国人当众剪掉长辫的场景,并非社会共识,排除A项,选D项;由时间来看,辛亥革命爆发于1911年10月10日,故排除B、C两项。3.据地方志记载,民国时期某城市“旧式婚姻居十之七八,新式者不过十之二三”。对此理解错误的是()A.旧式婚礼因为简便节约更为流行B.城市尚且如此守旧,更不要说乡村C.婚姻习俗的新旧变迁有一个过程D.传统的婚姻观念仍为多数人所坚持解析:选A材料中反映了当时仍是旧式婚姻占据主导,这说明习俗的变化是一个渐进的过程,其流行是因为多数人对传统的坚守,B、C、D三项理解正确,不符合题意,排除;旧式婚礼复杂铺张,新式婚礼简便节约,故A项错误,符合题意。4.“上海公共租界街市之繁盛,以南京路至江西路转角处为最,自晨七时至晚七时,各车往来,不绝于道,约计其数,则电车450次,汽车900次,马车1000次,黄包车18000次,独轮车1000次。”材料表明,上...