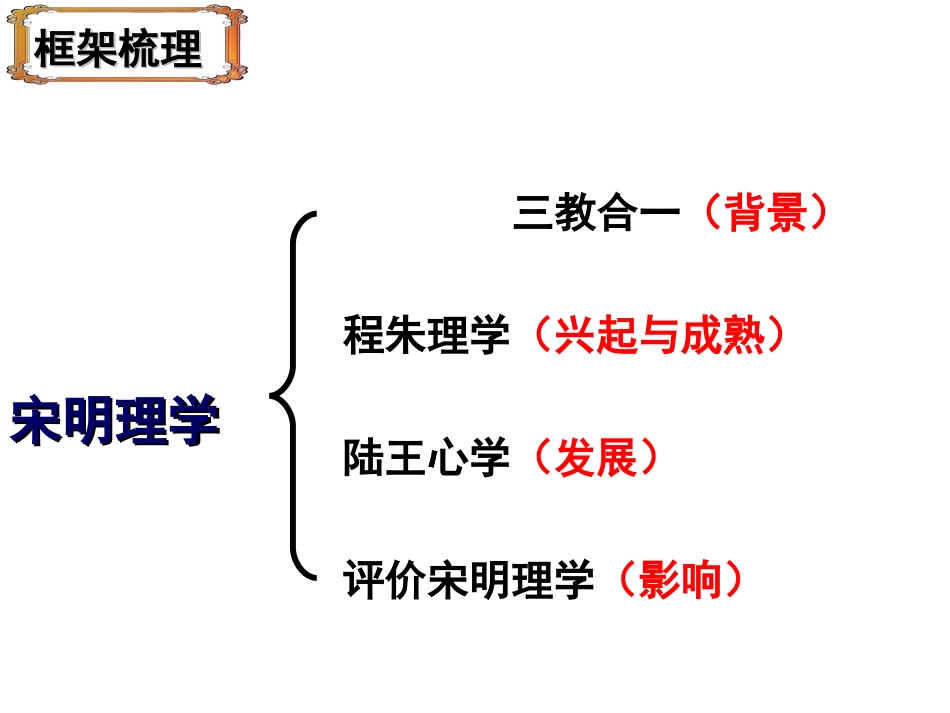

白鹿洞与岳麓、睢阳、石鼓并称天下四大书院列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展教学重点:理解并掌握宋明理学的代表人物及主要观点教学难点:理解宋明理学的思想内涵,并对其正确评价第3课三教合一(背景)程朱理学(兴起与成熟)陆王心学(发展)评价宋明理学(影响)框架梳理框架梳理宋明理学宋明理学一、三教合一1、三教的发展儒家:创立道教:佛教:西汉传入西域——东汉引入内地春秋—蔚然大宗遭受打击逐渐复兴正统地位新发展主张“三教合一”三教并重,正统地位不保复兴儒学———————战国秦朝西汉初期汉武帝时期魏晋南北朝时期隋朝时期唐朝前期唐中期到两宋时期白马寺建于东汉,是佛教传入我国后第一座官修寺院,被尊为中国佛教“祖庭”和“释源”,“中国第一古刹”。一、三教合一1、三教的发展儒家:创立—蔚然大宗—遭受打击—逐渐复兴—正统地位—新发展—主张“三教合一”—正统不保—复兴儒学道教:佛教:西汉传入西域——东汉引入内地——魏晋佛教盛行并本土化——隋唐发展河南洛阳龙门石窟,凿于北魏至晚唐。现存石窟1300多个,窟龛2345个,题记和碑刻3600余通,佛塔50余座,佛像97000余尊。洛阳奉先寺,建于唐初,主佛卢舍那高17.14米,面容丰腴饱满,修眉长目,嘴角微翘,流露出对人间的关注和智慧的光芒。一、三教合一1、三教的发展儒家:创立—蔚然大宗—遭受打击—逐渐复兴—正统地位—新发展—主张“三教合一”—正统不保—复兴儒学道教:东汉创立——魏晋在民间广为传播,,受儒学影响,“贵儒”又“尊道”——唐朝发展佛教:西汉传入西域——东汉引入内地——魏晋佛教盛行并本土化——隋唐发展福建泉州清源山老君岩,刻画的是道家宗主老子洞悉世间沧桑、慈祥而睿智的形象。道教圣地——武当山古建筑群,现存4座道教宫殿、2座宫殿遗址、2座道观及大量神祠、岩庙。一、三教合一1、三教的发展2、三教的融合潮流的出现魏晋南北朝时期儒吸佛、道精神,有新发展道教主张“贵儒”又“尊道”吸收儒学精神,渐趋本土化隋朝时期儒学提出“三教合归儒”、“三教合一”,主张以儒学为主调和并吸收佛教、道教的理论唐朝时期政府奉行“三教并行”政策,挑战儒学的正统,复兴儒学运动兴起。③儒学理论本身的缺陷儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这些论证要么是“不备”,要么是“不明”。一、三教合一②道教在民间的广为传播隋唐时期的儒学为什么会面临挑战呢?①佛教盛行此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。画面中,释氏趺坐于菩提树下成为画面主体,老子坐于蒲草之上,与一身士大夫装束的孔子相对。《三教图》清·丁云鹏左侧是佛教的米勒院,右侧是道教的元君祠,中间是儒家胜景,孔子登临处。方寸之地,三教会集,巧妙融合,成为“三教合一”的风景名胜。泰山名胜—红门宫一、三教合一1、三教的发展2、三教融合潮流的出现3、儒学体系的更新唐代中期,韩愈率先提出复兴儒学佛、道的挑战——儒学的统治地位被削弱宋朝时,儒家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动一、三教合一1、三教的发展2、三教的融合潮流的出现3、儒学体系的更新融合佛、道思想解释儒家义理,以“理”或“天理”为核心,把儒学更新为既贯通宇宙自然和人的生存原则,又继承孔孟正宗并能治国的学说——理学。1.理学在宋代形成的历史背景:二、程朱理学材料一:另类皇帝梁武帝:梁武帝名萧衍,自幼习儒,一度又信奉道教,经常屈尊拜访著名道士陶弘景,以至于当时人们将陶称为“山中宰相”。后来梁武帝又舍道释佛,以皇帝之身出家,“舍身”同泰寺。材料二据记载:唐代大诗人李白曾隐居深山一心炼丹;号称“诗佛”的王维亦官亦隐;白居易既学炼丹又虔诚礼佛,柳宗元、刘禹锡还公开宣扬自己“援佛入儒”的思想历程。上述材料反映了什么现象?儒家学说的正统地位受到了佛教、道教的冲击。1.理学在宋代形成的历史背景:二、程朱理学①佛教和道教的发展,使儒学的正统地位受到挑战。②魏晋至隋唐,三教相互影响,...