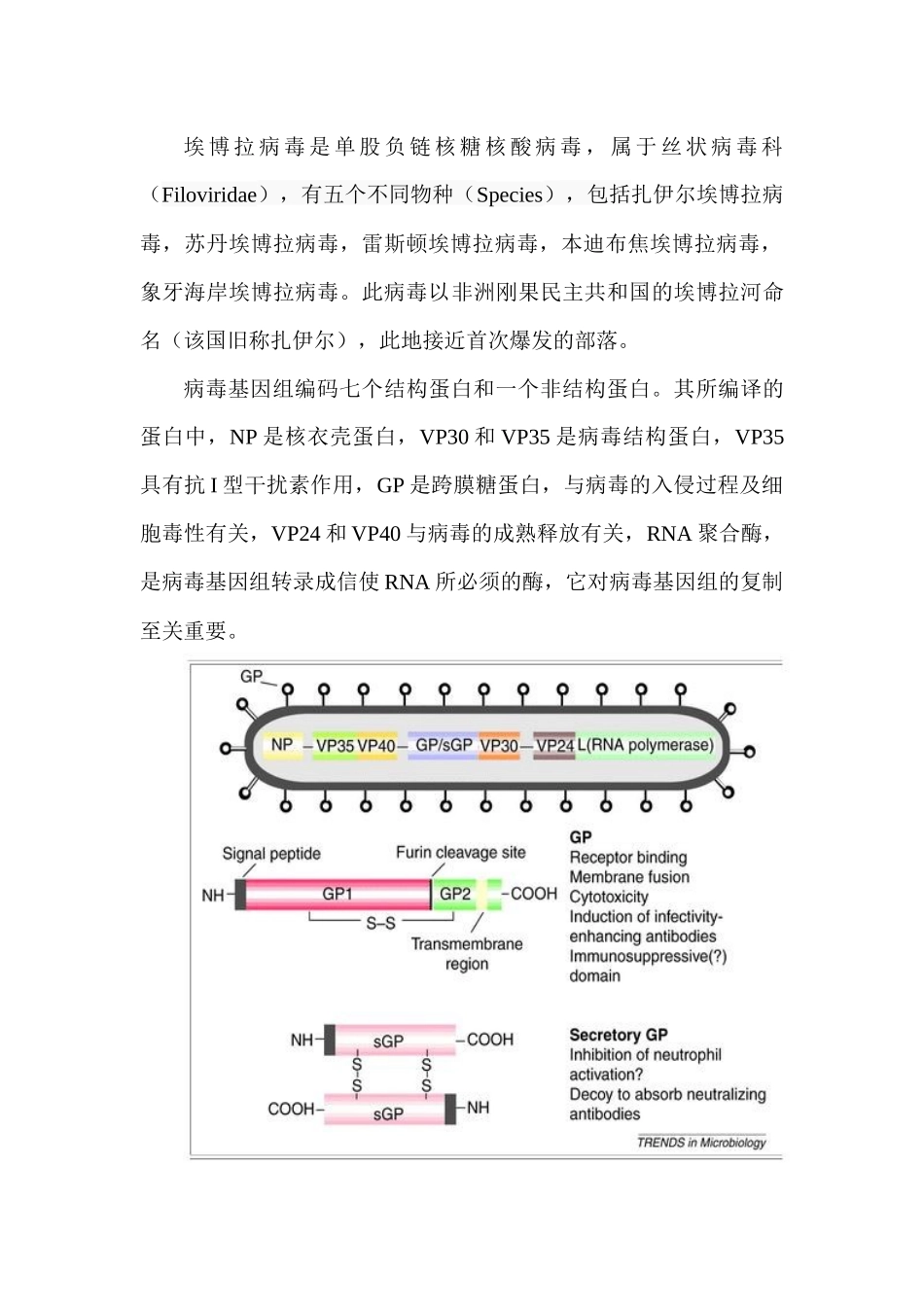

埃博拉病毒是单股负链核糖核酸病毒,属于丝状病毒科(Filoviridae),有五个不同物种(Species),包括扎伊尔埃博拉病毒,苏丹埃博拉病毒,雷斯顿埃博拉病毒,本迪布焦埃博拉病毒,象牙海岸埃博拉病毒。此病毒以非洲刚果民主共和国的埃博拉河命名(该国旧称扎伊尔),此地接近首次爆发的部落。病毒基因组编码七个结构蛋白和一个非结构蛋白。其所编译的蛋白中,NP是核衣壳蛋白,VP30和VP35是病毒结构蛋白,VP35具有抗I型干扰素作用,GP是跨膜糖蛋白,与病毒的入侵过程及细胞毒性有关,VP24和VP40与病毒的成熟释放有关,RNA聚合酶,是病毒基因组转录成信使RNA所必须的酶,它对病毒基因组的复制至关重要。埃博拉病毒通过接触被感染的人或者动物血液、分泌物、器官或者其他体液传播。一般认为灵长类动物都易感,但2009年美国传染病控制中心和非洲同行发现,自然界的宿主竟然是一种叫果蝠的蝙蝠。埃博拉病毒究竟有多毒呢?世界卫生组织报道说,埃博拉爆发时的致死率达到90%。这竟然也是一种生物武器,被美国疾病控制与预防中心归类为最高等级。另外,1992年,日本的奥姆真理教领袖麻原彰晃曾赴扎伊尔,试图获得此病毒,作为大屠杀工具,但最后没能成功。真是谈埃博拉色变,让人毛骨悚然!埃博拉为什么如此凶残呢?原来埃博拉的绝杀在于首先攻击免疫系统的关键细胞如巨噬细胞,树枝状细胞等抗原呈递细胞,使得淋巴细胞失去支持而凋亡,免疫系统全面溃败,然后向全身扩散感染肝脏,肾上腺髓质,成纤维细胞,引起全身炎症反应,凝血机制丧失,最后七窍流血,多脏器衰竭而亡。临床上如何治疗呢?据世界卫生组织介绍,目前并无疫苗和针对性的药物治疗,很让人失望。不过与艾滋病不同的是,埃博拉相对来说比较简单容易对付一些。两名美国志愿者对对单克隆抗体的反应来看也证实了这点。窍门便在于这个跨膜糖蛋白GP(见上图),针对性的疫苗或抗体将其阻断,能大大降低埃博拉的感染毒性,另外小分子特异性的抑制RNA多聚酶也能阻断病毒的复制。由于埃博拉病毒感染很少发生,研发准备相对不足,对突然的爆发有点手足无措,相信不久的将来,研究投入会产生很好的应对治疗措施,前景还是乐观的。