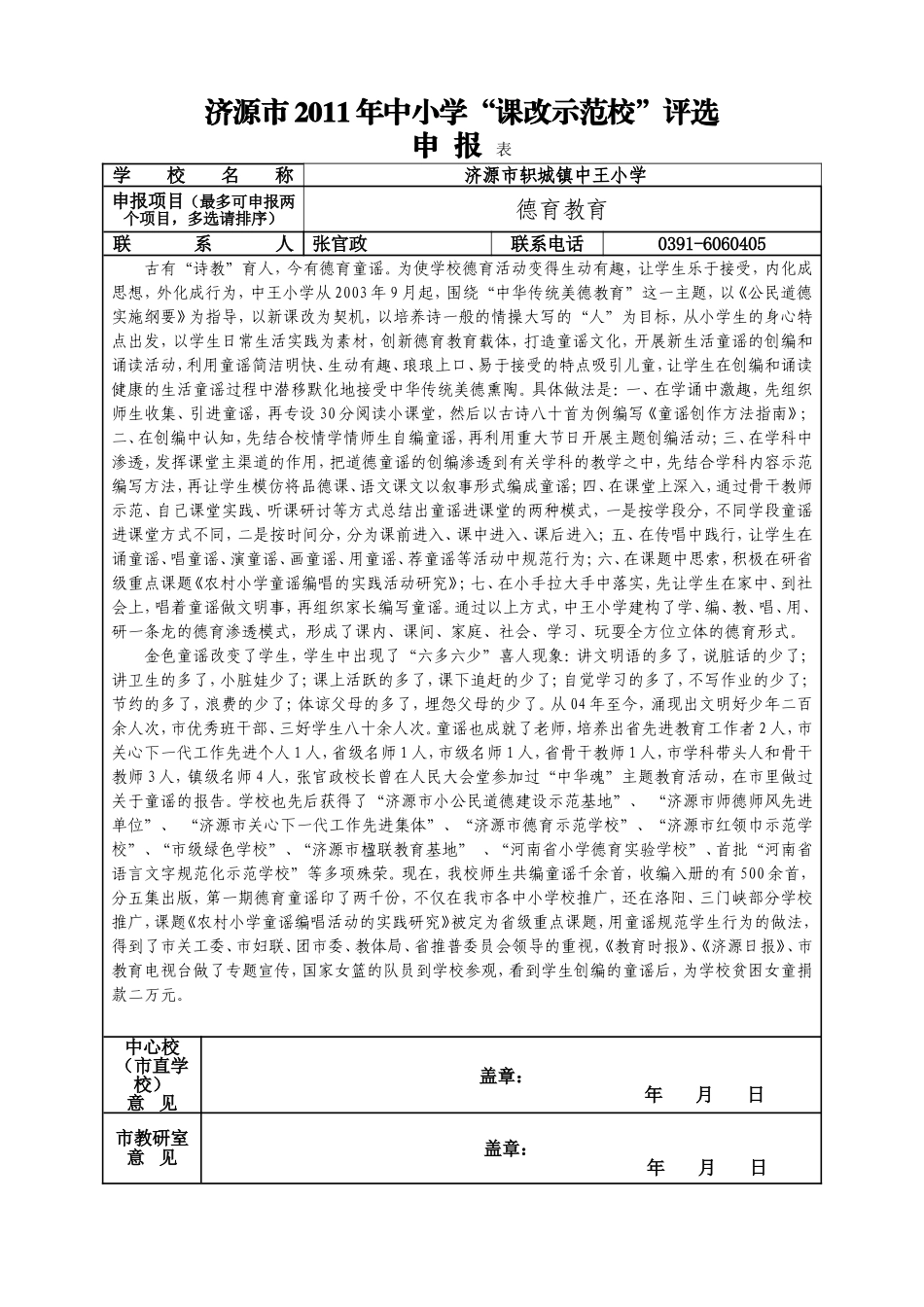

济源市2011年中小学“课改示范校”评选申报表学校名称济源市轵城镇中王小学申报项目(最多可申报两个项目,多选请排序)德育教育联系人张官政联系电话0391-6060405古有“诗教”育人,今有德育童谣。为使学校德育活动变得生动有趣,让学生乐于接受,内化成思想,外化成行为,中王小学从2003年9月起,围绕“中华传统美德教育”这一主题,以《公民道德实施纲要》为指导,以新课改为契机,以培养诗一般的情操大写的“人”为目标,从小学生的身心特点出发,以学生日常生活实践为素材,创新德育教育载体,打造童谣文化,开展新生活童谣的创编和诵读活动,利用童谣简洁明快、生动有趣、琅琅上口、易于接受的特点吸引儿童,让学生在创编和诵读健康的生活童谣过程中潜移默化地接受中华传统美德熏陶。具体做法是:一、在学诵中激趣,先组织师生收集、引进童谣,再专设30分阅读小课堂,然后以古诗八十首为例编写《童谣创作方法指南》;二、在创编中认知,先结合校情学情师生自编童谣,再利用重大节日开展主题创编活动;三、在学科中渗透,发挥课堂主渠道的作用,把道德童谣的创编渗透到有关学科的教学之中,先结合学科内容示范编写方法,再让学生模仿将品德课、语文课文以叙事形式编成童谣;四、在课堂上深入,通过骨干教师示范、自己课堂实践、听课研讨等方式总结出童谣进课堂的两种模式,一是按学段分,不同学段童谣进课堂方式不同,二是按时间分,分为课前进入、课中进入、课后进入;五、在传唱中践行,让学生在诵童谣、唱童谣、演童谣、画童谣、用童谣、荐童谣等活动中规范行为;六、在课题中思索,积极在研省级重点课题《农村小学童谣编唱的实践活动研究》;七、在小手拉大手中落实,先让学生在家中、到社会上,唱着童谣做文明事,再组织家长编写童谣。通过以上方式,中王小学建构了学、编、教、唱、用、研一条龙的德育渗透模式,形成了课内、课间、家庭、社会、学习、玩耍全方位立体的德育形式。金色童谣改变了学生,学生中出现了“六多六少”喜人现象:讲文明语的多了,说脏话的少了;讲卫生的多了,小脏娃少了;课上活跃的多了,课下追赶的少了;自觉学习的多了,不写作业的少了;节约的多了,浪费的少了;体谅父母的多了,埋怨父母的少了。从04年至今,涌现出文明好少年二百余人次,市优秀班干部、三好学生八十余人次。童谣也成就了老师,培养出省先进教育工作者2人,市关心下一代工作先进个人1人,省级名师1人,市级名师1人,省骨干教师1人,市学科带头人和骨干教师3人,镇级名师4人,张官政校长曾在人民大会堂参加过“中华魂”主题教育活动,在市里做过关于童谣的报告。学校也先后获得了“济源市小公民道德建设示范基地”、“济源市师德师风先进单位”、“济源市关心下一代工作先进集体”、“济源市德育示范学校”、“济源市红领巾示范学校”、“市级绿色学校”、“济源市楹联教育基地”、“河南省小学德育实验学校”、首批“河南省语言文字规范化示范学校”等多项殊荣。现在,我校师生共编童谣千余首,收编入册的有500余首,分五集出版,第一期德育童谣印了两千份,不仅在我市各中小学校推广,还在洛阳、三门峡部分学校推广,课题《农村小学童谣编唱活动的实践研究》被定为省级重点课题,用童谣规范学生行为的做法,得到了市关工委、市妇联、团市委、教体局、省推普委员会领导的重视,《教育时报》、《济源日报》、市教育电视台做了专题宣传,国家女篮的队员到学校参观,看到学生创编的童谣后,为学校贫困女童捐款二万元。中心校(市直学校)意见盖章:年月日市教研室意见盖章:年月日