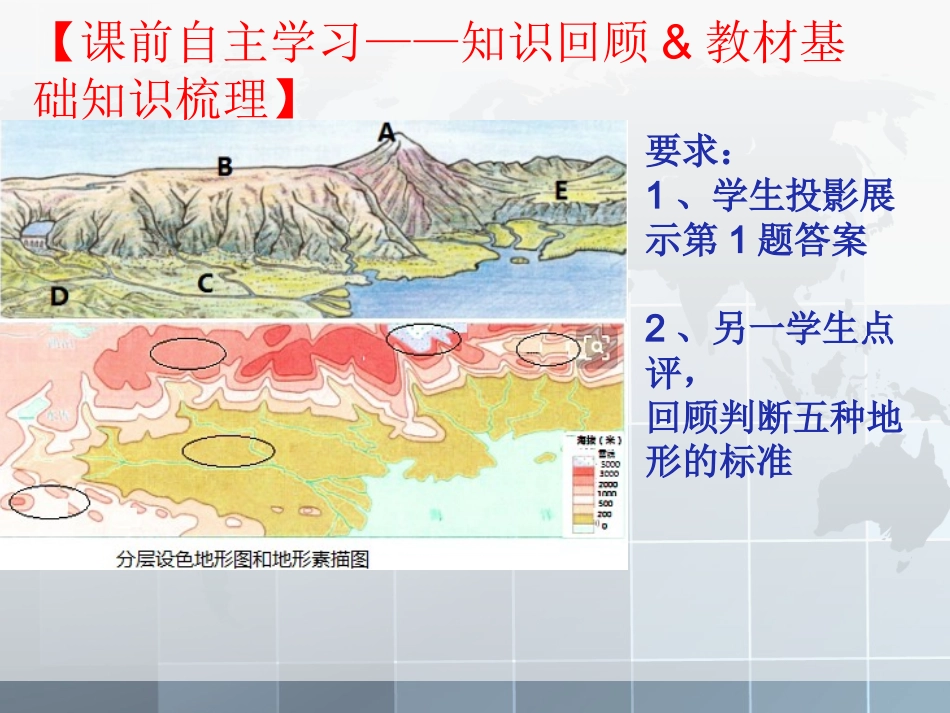

第四单元·地表形态的塑造第一节地表形态授课教师:梁绮雯【课标】地理1:通过野外观察或运用视频、图像,识别3-4种地貌,描述其景观的主要特点。【教学目标】1.通过多种地理图表、图片和地理实例,识别内力作用形成的不同地貌。2.通过观看视频、阅读材料、利用景观图片识别冰川作用下形成的不同地貌类型,掌握描述和判断地貌的方法。3.通过地貌景观图等图像资料判断河流地貌、熔岩地貌、海岸地貌、荒漠地貌、黄土地貌,从形态、物质组成和成因描述地貌特征。【课前自主学习——知识回顾&教材基础知识梳理】要求:1、学生投影展示第1题答案2、另一学生点评,回顾判断五种地形的标准2、根据成因划分的“地表形态”(本章节最要内容)(要求:通过本节课的学习,自我检测预习案中的答案是否正确,小组内批改)•问题1:塑造地表形态的力量分为几种,分别是什么?•问题2:喜马拉雅山和东非大裂谷的形成与哪种内力作用有关?日本富士山的形成与哪种作用有关?•问题3:形成外力作用的物质有哪些?能量来源于哪里?•问题4:外力作用有哪些?【课堂探究】探究一:1、让我们从视频和图片里一起感受喜马拉雅山脉的雄伟和壮丽,对比描述喜马拉雅山和泰山在地貌景观上的区别。(观察角度:规模、地势起伏、形态、物质组成)。要求:1、小组讨论2分钟2、请一个小组成员准备回答3、另一个小组补充4、教师点评喜马拉雅山泰山【课堂探究】探究一:1、让我们从视频和图片里一起感受喜马拉雅山脉的雄伟和壮丽,对比描述喜马拉雅山和泰山在地貌景观上的区别。(观察角度:规模、地势起伏、形态、物质组成)。要求:1、小组讨论2分钟2、请一个小组成员准备回答3、另一个小组补充4、教师点评喜马拉雅山泰山方法归纳:描述地貌有三个步骤:一、地貌形态(海拔高低,地势起伏大小/平坦)二、物质组成、形态(岩石、冰川、沙等)三、地貌成因【课堂探究】2、阅读以下地形部位的概念,并尝试在景观图片中找出对应的部位名称:冰川谷、刃脊、冰斗、角峰、冰水平原,并填写在下图。要求:1、独立阅读理解相关概念,填写图片(2分钟)2、小组讨论最后确定的结果和问题3(2分钟),并展示答案3、另一个小组点评角峰冰斗冰水平原刃脊冰川谷冰川谷雪线以下为冰川侵蚀-堆积地貌交错带:冰川槽谷和冰水平原地带。冰川谷冰川堆积地貌——大小不一,杂乱无章冰水平原雪线,常年积雪带的下界,即年降雪量与年消融量相等的平衡线。3、喜马拉雅山上令人惊叹不止的高山冰川,深不可测的河流峡谷,是由什么作用力形成的?地壳运动使板块碰撞挤压隆起形成高山。海拔高,降水多使高山上冰川广布。冰川的侵蚀作用使其形成了峡谷。黄土地貌喀斯特地貌——岩溶地貌雅丹地貌——荒漠地貌海浪地貌河流地貌要求:1.小组共同准备3分钟,请五个小组的A同学描述五种地貌的特点;2、独立在学案上进行连线(限时2分钟)3、另一个小组点评知识小结:不同外力作用和地貌的空间分布规律空间分布作用物质常见地貌干旱、半干旱地区湿润、半湿润地区高海拔、高纬度地区沿海地区风力荒漠地貌:风力侵蚀地貌和风力堆积地貌(雅丹地貌、沙丘)流水河流地貌:流水侵蚀地貌和流水堆积地貌黄土地貌:黄土高原千沟万壑岩溶地貌:喀斯特地貌冰川冰川地貌:多角峰、冰斗、“U”型谷、冰碛丘陵等地貌海浪海岸地貌:常见海蚀柱、海蚀崖和沙滩等地貌