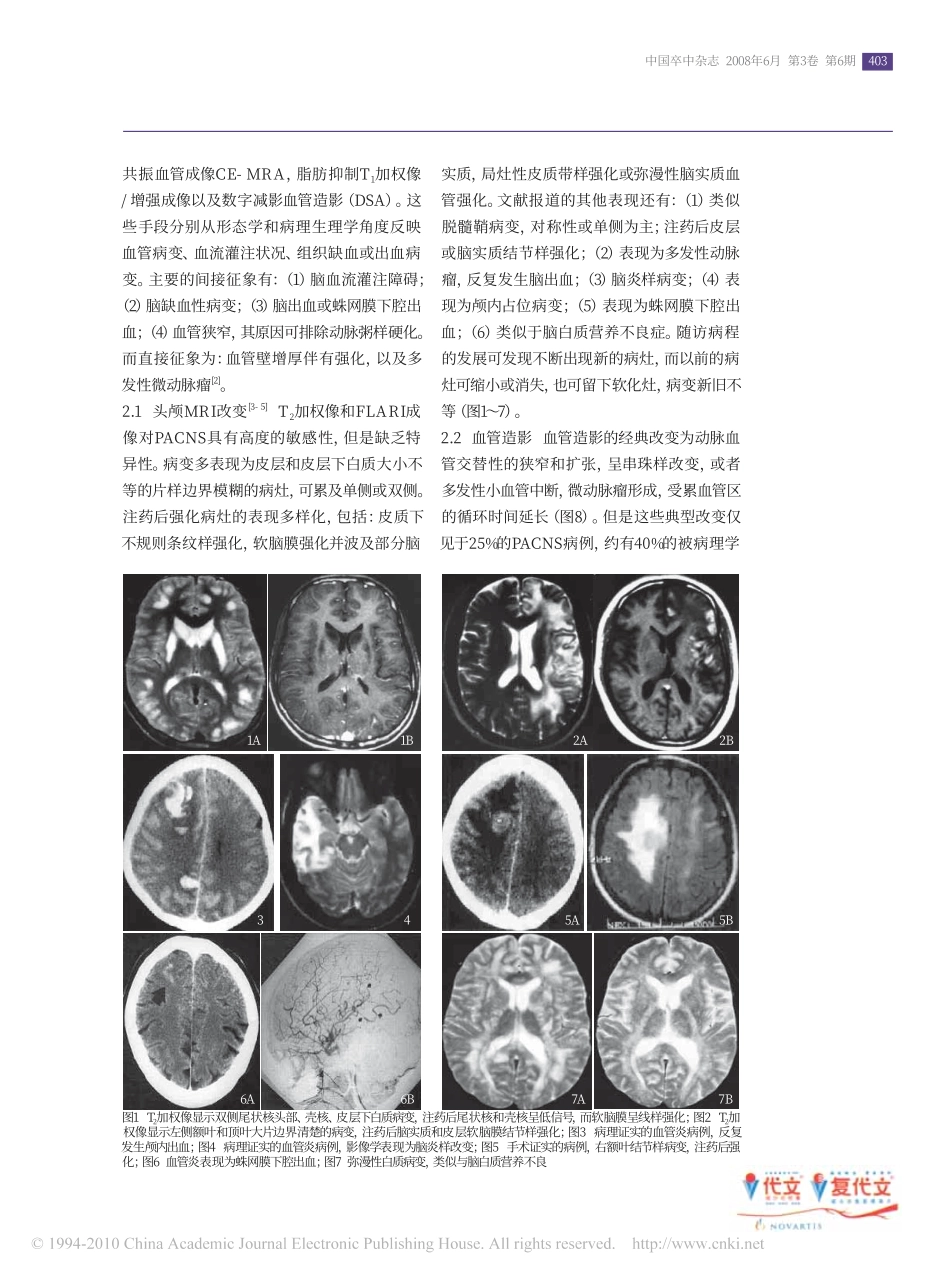

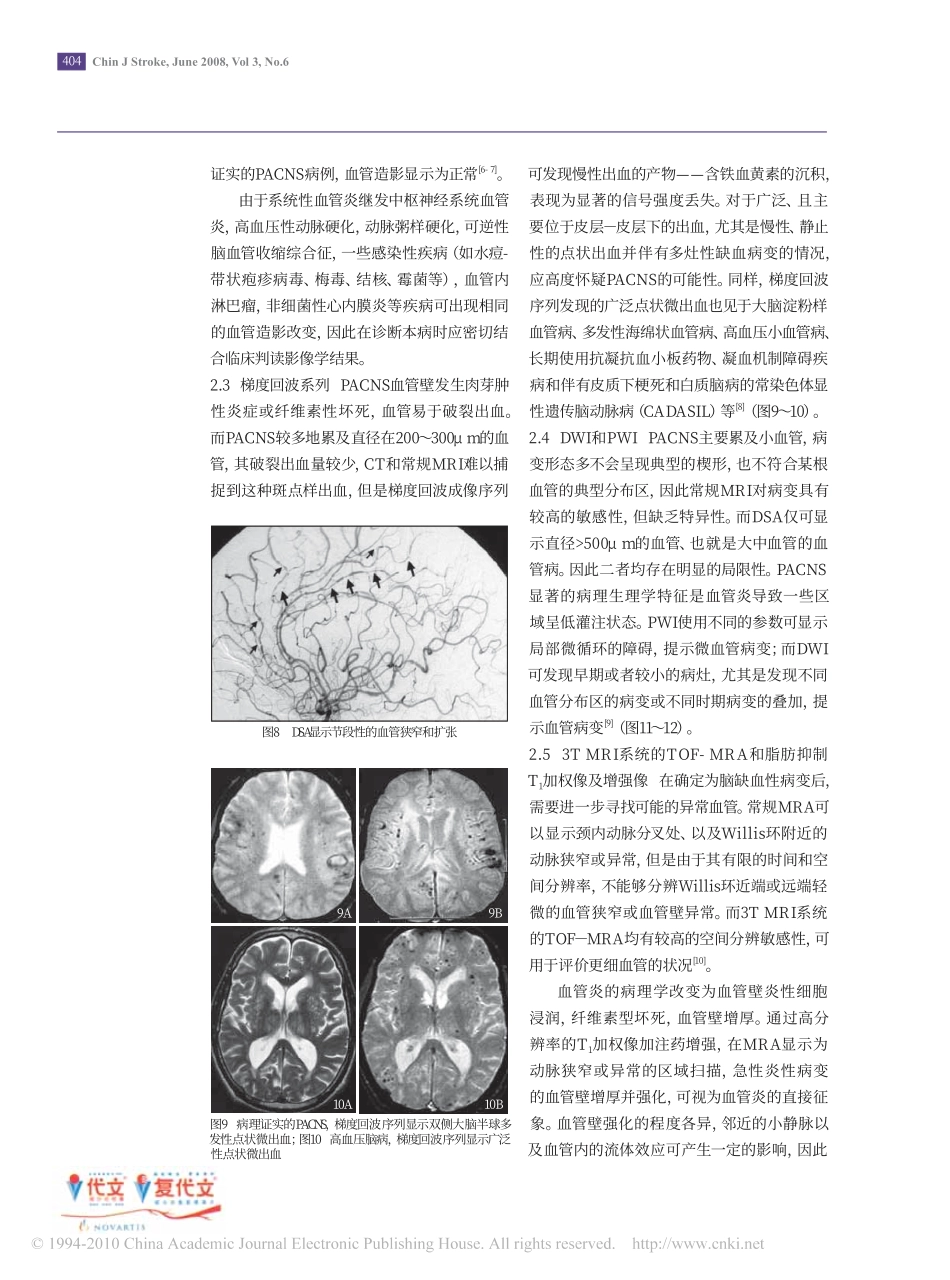

ChinJStroke,June2008,Vol3,No.6402原发性中枢神经系统血管炎的诊断策略张在强【关键词】血管炎,中枢神经系统;磁共振成像;血管造影术;病理学作者单位100050北京市首都医科大学附属北京天坛医院神经内科通信作者张在强zhangzq007@sohu.com原发性中枢神经系统血管炎(PACNS)由Cravioto和Feigin于1959年首先报道,是主要累及软脑膜、皮质和皮质下中小动脉的肉芽肿性血管炎。1983年,PACNS改称为孤立性中枢神经系统血管炎,近年来则普遍采用原发性中枢神经系统血管炎这一名称。PACNS可产生脑梗死或脑出血等严重的临床后果,早期诊断和迅速启动治疗对疾病的转归极其重要;而对疑诊为PACNS的患者,为避免长期使用免疫抑制治疗,准确地鉴别诊断显得更为关键。PACNS发病率较低,目前尚无准确和敏感的诊断试验。由于PACNS临床表现多样化、缺乏特异性等特点给临床诊断带来了严重的挑战。近年来,许多研究者依据PACNS的形态学和病理生理学特征对诊断方法进行了探讨,逐渐形成了PACNS的诊断路径。1PACNS的临床表现和临床分类任何年龄均可发病,以中青年多见,无明显的性别差异,临床表现从脑血管症候群到脑膜脑病综合征,变化多样:可急性起病,也可隐袭性发病,多为慢性病程,缓解与复发交替。主要表现为头痛、意识障碍、认知能力下降、偏瘫、精神症状、性发作、失语、短暂性脑缺血发作、脑出血、视力障碍或失明、脊髓病变等,可有全身性症状如发热、皮疹、关节疼痛,少数可有体重下降。根据临床和病理特点可将PACNS分为四种亚型[1]:(1)中枢神经系统肉芽肿性血管炎(GACNS):为PACNS最为严重的类型,约占20%。主要累及小至中等大小的血管,一般隐袭性起病,出现头痛、性发作,局灶性或弥漫性神经功能缺损。血管造影多正常,皮层和软脑膜活检是诊断本病的金标准,但有大约25%病例出现假阴性结果。本病主要与肉芽肿性感染,神经结节病和血管内淋巴瘤等鉴别;(2)中枢神经系统良性血管病(BACNS):1993年命名,临床结局优于GACNS,但常常导致卒中,进而死亡。典型临床表现为:突发性剧烈头痛,紧随其后发生卒中(见于40%的病例),脑脊液检查正常,脑活检提示血管正常,血管造影显示:多血管床交替性的扩张和狭窄。但在症状发生后3~4个月,血管造影的异常呈可逆性变化。现在认为BACNS是血管痉挛,类似于Call-Fleming综合征、产后血管病、偏头痛血管痉挛和药物诱导的“血管炎”等病,所有这些疾病现在均命名为可逆性脑血管收缩综合征;(3)非典型PACNS:大多数PACNS属于这种类型,病理改变为淋巴细胞性血管炎,无肉芽肿形成;(4)孤立占位病变型:约占5%,表现为头痛、抽搐和局灶性神经功能缺损。影像学表现为占位病变,有占位效应,水肿,注药后强化。常易误诊为肿瘤或脓肿。2PACNS的影像学改变常用于PACNS诊断的影像学技术包括常规头颅磁共振成像(MRI)、液体衰减反转恢复成像(FLAIR)、弥散加权成像(DWI)、灌注加权成像(PWI),梯度回波成像,时间飞跃法磁共振血管成像(TOF-MRA),对比增加磁403中国卒中杂志2008年6月第3卷第6期共振血管成像CE-MRA,脂肪抑制T1加权像/增强成像以及数字减影血管造影(DSA)。这些手段分别从形态学和病理生理学角度反映血管病变、血流灌注状况、组织缺血或出血病变。主要的间接征象有:(1)脑血流灌注障碍;(2)脑缺血性病变;(3)脑出血或蛛网膜下腔出血;(4)血管狭窄,其原因可排除动脉粥样硬化。而直接征象为:血管壁增厚伴有强化,以及多发性微动脉瘤[2]。2.1头颅MRI改变[3-5]T2加权像和FLARI成像对PACNS具有高度的敏感性,但是缺乏特异性。病变多表现为皮层和皮层下白质大小不等的片样边界模糊的病灶,可累及单侧或双侧。注药后强化病灶的表现多样化,包括:皮质下不规则条纹样强化,软脑膜强化并波及部分脑图1T2加权像显示双侧尾状核头部、壳核、皮层下白质病变,注药后尾状核和壳核呈低信号,而软脑膜呈线样强化;图2T2加权像显示左侧额叶和顶叶大片边界清楚的病变,注药后脑实质和皮层软脑膜结节样强化;图3病理证实的血管炎病例,反复发生颅内出血;图4病理证实的血管炎病例,影像学表现为脑炎样改变;图5手术证实的病例,右...