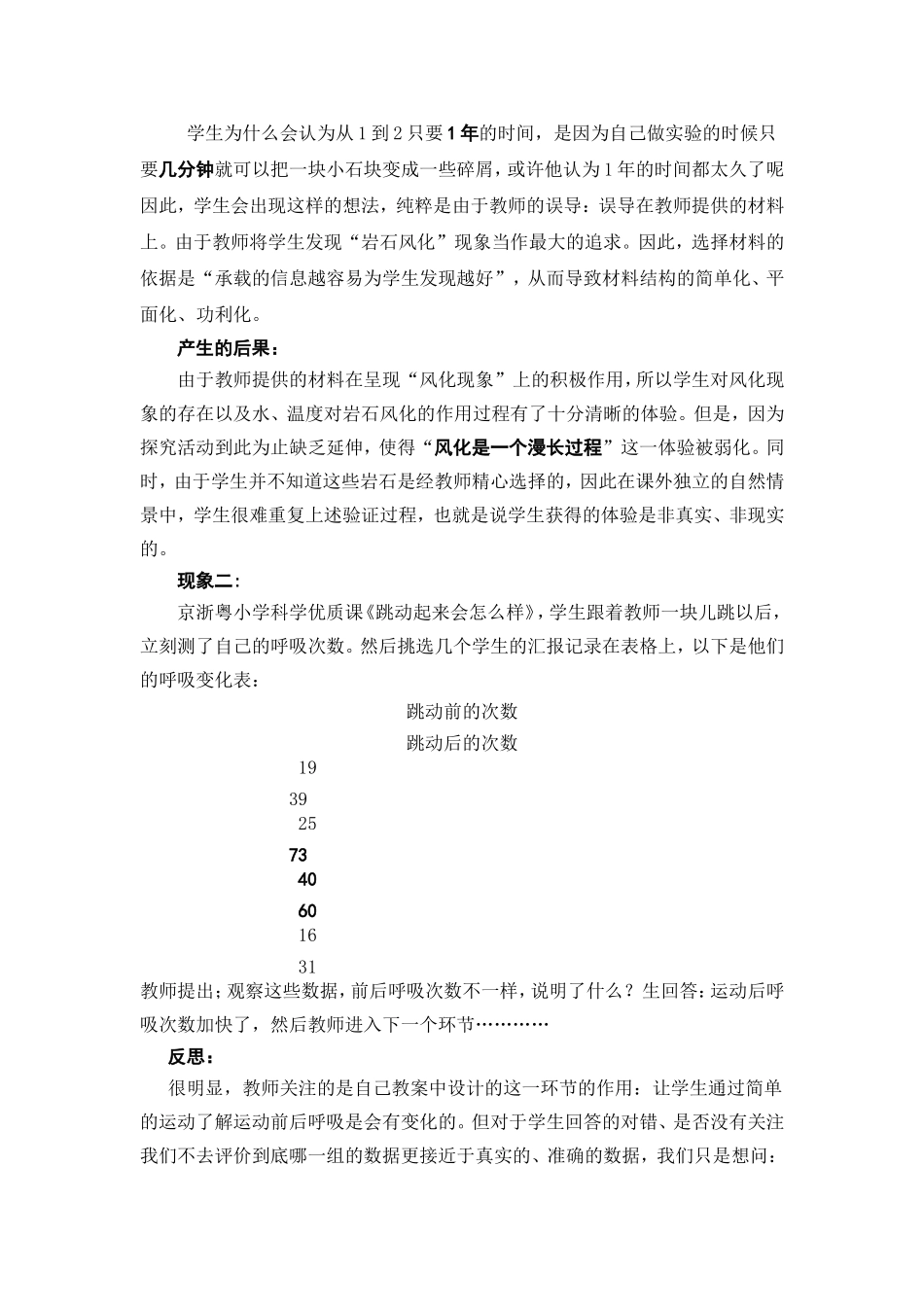

警惕,科学课堂中的“隐性”误导作者:赵伟秀文章来源:诸暨市荣怀学校点击数:85更新时间:2009-3-2诸暨市荣怀学校赵伟秀【摘要】探究学习强调学生的自主性,但并不忽视教师适时的、必要的、谨慎的、有效的指导。但在具体的教学过程中,却常常会出现一些“隐性”的误导,本文就是想从实际的课堂例子出发来阐述一些误导现象及产生的严重后果,希望能引起教师的注意和共鸣。【关键词】探究隐性误导课程标准指出:科学探究一般从半独立探究逐步到独立探究,从单一问题的探究过渡到复杂问题的探究,从参与局部的探究过渡到全过程的探究。由此可以看出,探究学习强调学生的自主性,但并不忽视教师的指导。特别是教师适时的、必要的、谨慎的、有效的指导,使学生真正地从探究中有所收获,探究实践得到不断提高和完善。事实上,综观我们的课堂教学,我们已经从放手过度,过分强调自主、开放的课堂倾向中转变过来了,我们的科学教师也非常注意引导的适时性、有效性,但在具体的实施过程中,却常常会出现一些“隐性”的误导,现举例出来,希望能够引起广大科学老师的注意。现象一:在新学期刚开始的新课程培训会议上,听了一堂《坚硬的岩石会改变模样吗》的研究课,这一堂课的教学流程非常清晰:先是让学生猜测岩石变成泥沙的可能原因,师生经过共同讨论后提出了空气、水、温度、生物的作用可能会改变岩石的模样;接着让学生选择研究问题,设计一个能用实验证明的方案,然后让学生用科学实验来进行验证。全班同学首先研究的是水对岩石的影响,老师给每一个组发了一个矿泉水瓶和一个小石块,接着把岩石放入矿泉水瓶使劲摇,几分钟后,每个组都发现了岩石从整块到碎屑的过程,从而得出水会改变岩石的模样的结论。然后又开始设计冷热作用对岩石影响的实验…………下课后,我们听课的几位老师做了一次课后调查,学生对其中一个问题的回答引起了我的深思:问题:你认为从1到2、2到3要经过多少年?生1:甲:(从1变为2需)1000年,(从2变为3需)10000年。生2:(从1变为2需)1年,(从2变为3需)沉默不语反思:学生为什么会认为从1到2只要1年的时间,是因为自己做实验的时候只要几分钟就可以把一块小石块变成一些碎屑,或许他认为1年的时间都太久了呢因此,学生会出现这样的想法,纯粹是由于教师的误导:误导在教师提供的材料上。由于教师将学生发现“岩石风化”现象当作最大的追求。因此,选择材料的依据是“承载的信息越容易为学生发现越好”,从而导致材料结构的简单化、平面化、功利化。产生的后果:由于教师提供的材料在呈现“风化现象”上的积极作用,所以学生对风化现象的存在以及水、温度对岩石风化的作用过程有了十分清晰的体验。但是,因为探究活动到此为止缺乏延伸,使得“风化是一个漫长过程”这一体验被弱化。同时,由于学生并不知道这些岩石是经教师精心选择的,因此在课外独立的自然情景中,学生很难重复上述验证过程,也就是说学生获得的体验是非真实、非现实的。现象二:京浙粤小学科学优质课《跳动起来会怎么样》,学生跟着教师一块儿跳以后,立刻测了自己的呼吸次数。然后挑选几个学生的汇报记录在表格上,以下是他们的呼吸变化表:跳动前的次数跳动后的次数1939257340601631教师提出;观察这些数据,前后呼吸次数不一样,说明了什么?生回答:运动后呼吸次数加快了,然后教师进入下一个环节…………反思:很明显,教师关注的是自己教案中设计的这一环节的作用:让学生通过简单的运动了解运动前后呼吸是会有变化的。但对于学生回答的对错、是否没有关注我们不去评价到底哪一组的数据更接近于真实的、准确的数据,我们只是想问:差不多的运动量、差不多的学生个体为何数字上会出现这么大的区别?是测的方法不对?数错了?(一呼一吸才是一次完整的呼吸)还是身体本身有问题?遗憾的是这么多问题教师都没有去关注,或者说是教师关注了但不敢提出来怕影响下面的教学计划。而是进入了下一个探究环节。纵观我们的教学过程,我们会发现对于学生的回答,我们常常会有两种方式:一种是一味采用鼓励的方式保护学生的学习积极性,对学生的探究结果不论正确于否总是以“你说得真好”、“...