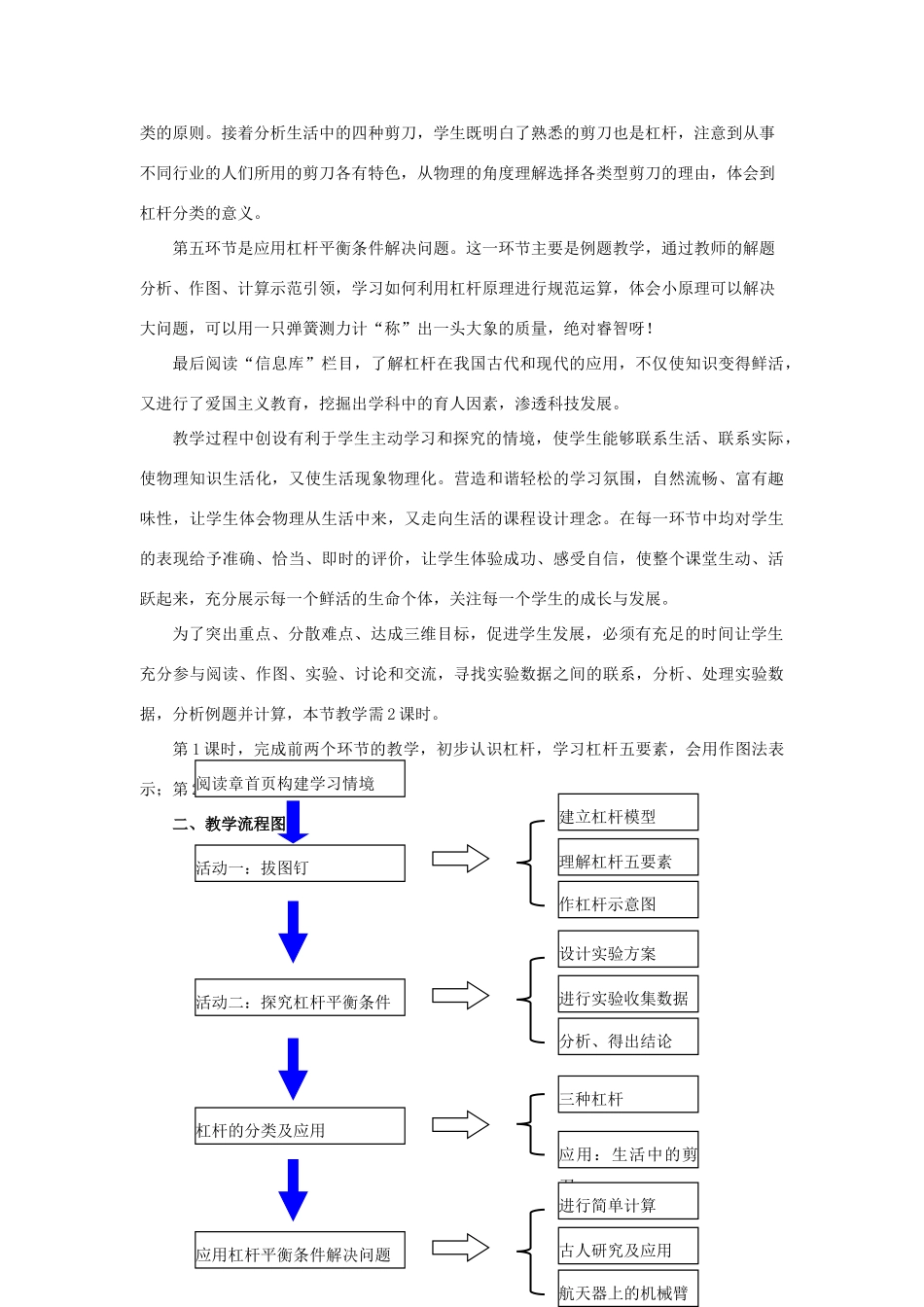

课题:杠杆一、教学设计思路素质教育是一种理想,一种价值观,同时也是一种境界。它是面向全体学生的教育,是全面发展的教育,是促进学生个性发展的教育,是以培养创新精神为重的教育。课堂教学是素质教育的主渠道,九年级学生虽有一定的抽象思维能力,但理性思维水平较低,仍以感性思维为主。按照物理课程标准的基本理念,初中物理课堂要①注重全体学生的发展,改变学科本位的观念。②从生活走向物理,从物理走向社会。③注重科学探究,提倡学习方式的多样化。④注意学科渗透,关心科技发展。《杠杆》教材基本编制思路是通过两个“活动”、两个“生活·物理·社会”以及“信息库”栏目来达成学生对杠杆概念、原理及其应用的把握。两个“活动”,一是拔图钉;二是探究杠杆的平衡条件。两个活动所研究的对象虽均为杠杆,但研究的侧重点不同。学生通过拔图钉活动,再现生活情景激发学习兴趣,初步认识杠杆,进而熟悉杠杆的五要素,并能用作图法表示。而活动二属于通过定量测量探究物理规律的实验,设计实验方案进行实验,获取和分析数据得出杠杆的平衡条件。然后应用杠杆的平衡条件分析活动一中拔图钉的例子将杠杆进行分类,再结合例题的作图计算加深对动力、阻力、力臂以及杠杆平衡条件的理解。两个“生活•物理•社会”栏目分别介绍了生活中的四种剪刀特点和人体中的杠杆,学生进一步体会到生活中处处有物理知识,从而有效地调动学习物理的积极性,能更好地发挥学生的主观能动性。利用“信息库”栏目介绍了我国古人对杠杆的研究和应用,以及当代欧美高科技产品—航天飞机上的机械臂。从古至今,从国内到国外,由浅入深体现物理课程标准的要求“了解机械使用的历史发展过程。认识机械的使用对社会发展的作用。”鉴于以上分析本设计的第一环节是利用章首页构建学习情境。要求学生阅读章首页,欣赏、介绍图片,构建学习情境。《杠杆》是苏科版九年级上册《第十一章简单机械和功》的第一节,苏科物理教材编写的特点之一是每章首页都由文字和图片(章导图)两部分组成,从不同的角度概括本章学习的主要内容。本章导图的中心是航天飞机在太空中伸出机械臂抓住“哈勃”空间望远镜的壮观场面。机械臂与拿着筷子的手交叉形成鲜明对比,但巨大的差别中隐含相同之处——都是人手臂的延伸。无论多么复杂的机械都是由简单机械组成的,而杠杆就属于简单机械。第二环节是利用拔图钉活动初步认识杠杆。由于拔图钉时杠杆的支点和阻力作用点之间距离很小,演示实验可见度差,需分组活动。学生凭已有的经验和能力将图钉拔出后,小组代表介绍并演示拔图钉的方法,对方法进行评价,再联系夹子、开瓶扳手等工具的使用,寻找共同点,建立杠杆模型。最后教师介绍并用作图法表示杠杆的五要素。这一环节的设计体现了物理课程标准“从生活走向物理”的理念;从认识论的角度看,实现了“从感性认识到理性认识的飞跃”;从方法论的角度看,采用了不完全归纳法,将有限的现实生活中的物品进行比较、归纳,寻找共性,建立了物理模型,在物理学中把这一过程称为建模法。建立理想化的模型,一方面具有现实意义,因为在一定范围内,或在要求误差允许的条件下,可以把许多物体或现象,几乎看作是某个理想化的模型来处理;另一方面,它是一种重要的科学研究方法,因为解决了主要矛盾之后再考虑次要因素,问题就容易得到逐步解决。学生用作图法表示杠杆五要素时力臂及阻力方向的确定是难点,特别易错。采用下列方法进行突破:关于“力臂”,根据动力臂、阻力臂的概念可知,力臂实质上表示的是“点到直线的距离”,将数学知识及作图能力迁移到物理学习中来,再结合实例多示范、多练习。关于“阻力方向的确定”,可以从力的作用效果来分析,结合实例说明阻力和动力使杠杆转动的方向相反。第三环节是探究杠杆的平衡条件。这环节是科学探究活动,包含了设计实验方案、进行实验收集证据、分析与论证、评估与交流、得出结论。物理课程标准明确指出:“科学探究既是学生的学习目标,又是重要的教学方式之一。”学生对“平衡”这个词并不感到陌生,会想到“心里平衡”、“二力平衡”、“天平平衡”等。由于八年级学习天平使用时强...