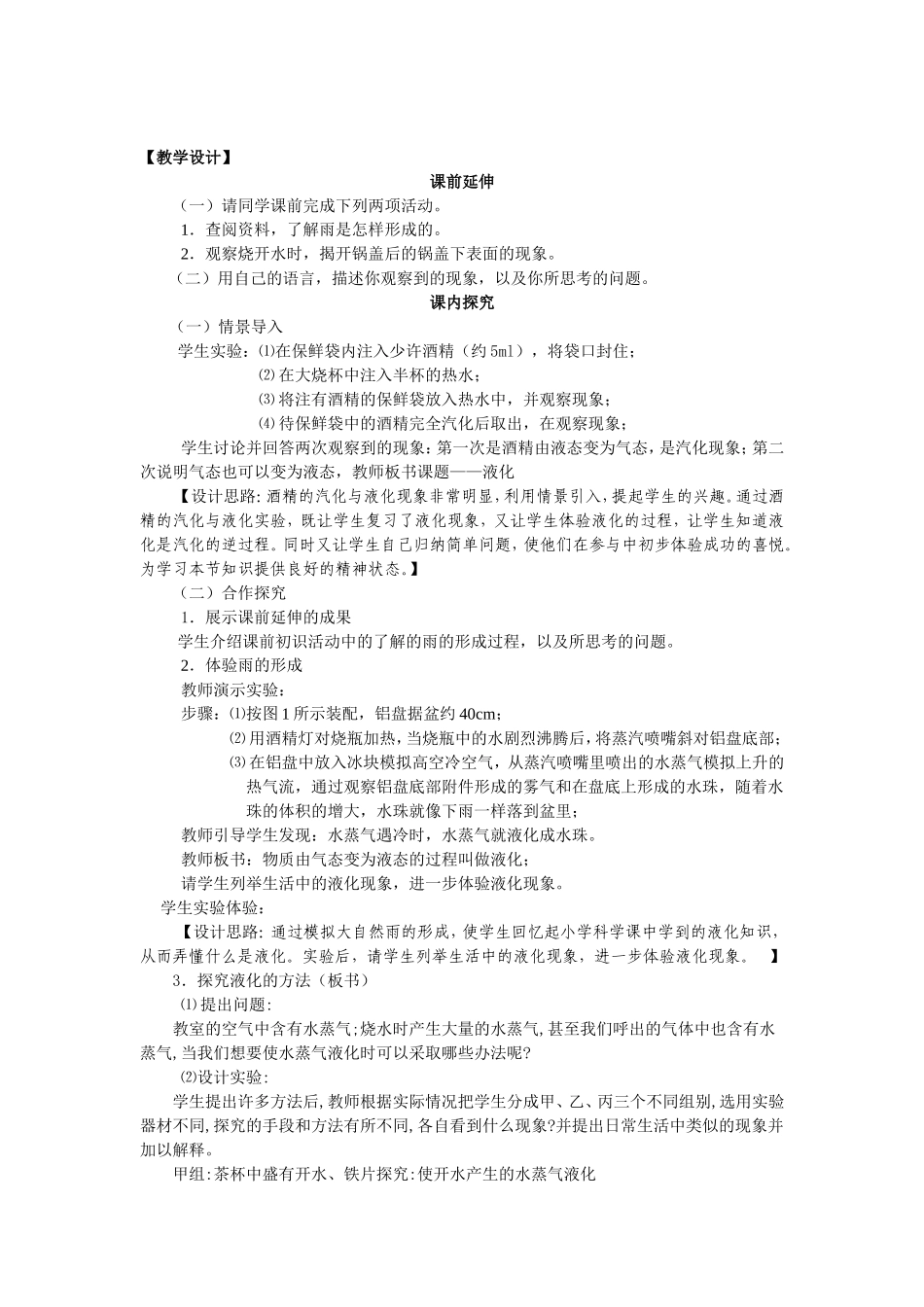

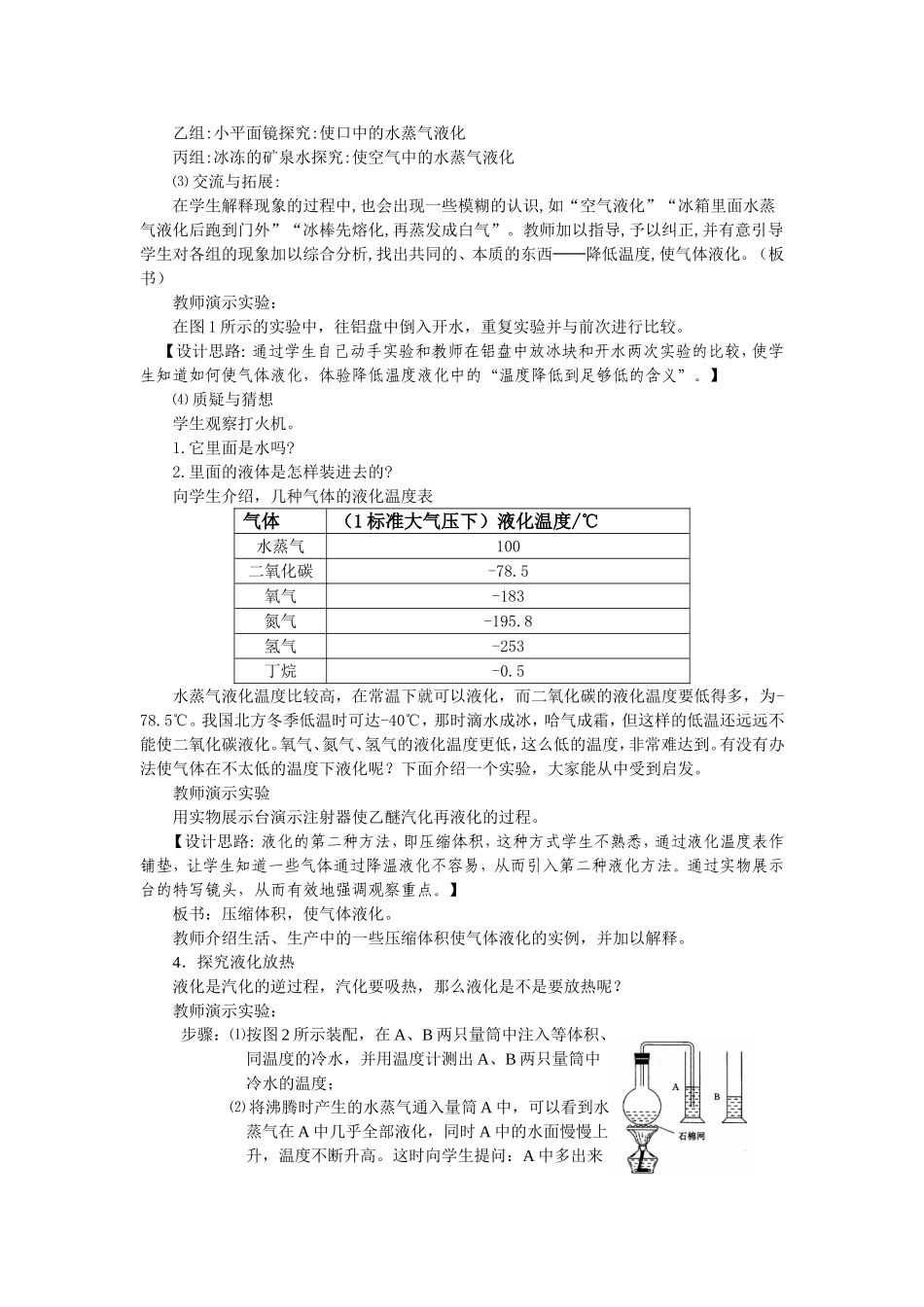

《液化》教案实验探究课【理论支撑】1、科学探究既是学生的学习目标,又是重要的教学方式之一。《物理课程标准》(以下简称《课标》)认为:物理教学应以物理知识和技能为载体,让学生经历科学探究过程,学习科学研究方法,注重科学探究旨在将学习重心从过分强调知识的传承和积累向知识的探究过程转化。在教学中,必须不断要求学生进行科学探究,让学生从被动接受知识向主动获取知识转化,从而培养学生的科学探究能力,同时还能激发学生的学习兴趣。探究的形式可以是实验,也可以查阅资料、浏览网络等。2、关注生活是教学过程中最有效的教学资源之一。《课标》认为:初中物理课程应贴近学生生活,适应学生的认知特点,激发并保持学生的学习兴趣,通过探索物理现象,揭示隐藏在其中的物理规律,并将其应用于生活和生产,培养学生终生的探索乐趣、良好的思维习惯和初步的科学实践能力。教学中不断从生活中挖掘规律,以吸引学生,不断激发学生的探索欲望,从而提高学生学习的主动性和创造性。《课标》要求培养学生将学到的物理知识及技术与生活密切联系的意识。在课程中渗透科学·技术·社会的观念是《课标》提倡的基本理念之一。让学生应用物理知识解释身边的一些物理现象,会使学生产生亲近感、成就感。这是从生活走向物理,从物理走向社会的理念的具体体现。水是生命之源,是生活中最常见的物质之一。《课标》要求学生能用水的三态变化解释自然界中的一些水循环现象。探究水的有关规律,不仅可以利用水的三态变化解释自然界中的一些水循环现象,更重要的是让学生树立节约和保护水资源意识。【教学目标】1.通过探究活动,知道常见的液化现象;知道气体液化的方法;知道气体液化要放热。2.利用身边的物品进行实验,培养学生的观察能力;通过探究自然奥妙的活动,培养学生的自主学习能力。3.关注身边的物理现象,激发学生的学习兴趣。4.能解释日常生活中的液化现象。【教学重难点】1.教学重点:气体液化的办法2.教学难点:液化过程放出热量。【教学器材】演示用:酒精、保鲜袋、铁架台(3架)、酒精灯、烧瓶、玻璃管、铝盘、冰块(2kg)、热水、量筒(50ml)(两只)、温度计(两支)、烧杯、水、乙醚、注射器、CAI课件、多媒体一套。学生用:热水、大烧杯、冰冻的瓶装水、塑料杯(2个)、小平面镜、一次性打火机、小铁片、茶杯、酒精、保鲜袋【课时安排】一课时【教学设计】课前延伸(一)请同学课前完成下列两项活动。1.查阅资料,了解雨是怎样形成的。2.观察烧开水时,揭开锅盖后的锅盖下表面的现象。(二)用自己的语言,描述你观察到的现象,以及你所思考的问题。课内探究(一)情景导入学生实验:⑴在保鲜袋内注入少许酒精(约5ml),将袋口封住;⑵在大烧杯中注入半杯的热水;⑶将注有酒精的保鲜袋放入热水中,并观察现象;⑷待保鲜袋中的酒精完全汽化后取出,在观察现象;学生讨论并回答两次观察到的现象:第一次是酒精由液态变为气态,是汽化现象;第二次说明气态也可以变为液态,教师板书课题——液化【设计思路:酒精的汽化与液化现象非常明显,利用情景引入,提起学生的兴趣。通过酒精的汽化与液化实验,既让学生复习了液化现象,又让学生体验液化的过程,让学生知道液化是汽化的逆过程。同时又让学生自己归纳简单问题,使他们在参与中初步体验成功的喜悦。为学习本节知识提供良好的精神状态。】(二)合作探究1.展示课前延伸的成果学生介绍课前初识活动中的了解的雨的形成过程,以及所思考的问题。2.体验雨的形成教师演示实验:步骤:⑴按图1所示装配,铝盘据盆约40cm;⑵用酒精灯对烧瓶加热,当烧瓶中的水剧烈沸腾后,将蒸汽喷嘴斜对铝盘底部;⑶在铝盘中放入冰块模拟高空冷空气,从蒸汽喷嘴里喷出的水蒸气模拟上升的热气流,通过观察铝盘底部附件形成的雾气和在盘底上形成的水珠,随着水珠的体积的增大,水珠就像下雨一样落到盆里;教师引导学生发现:水蒸气遇冷时,水蒸气就液化成水珠。教师板书:物质由气态变为液态的过程叫做液化;请学生列举生活中的液化现象,进一步体验液化现象。学生实验体验:【设计思路:通过模拟大自然雨的形成,使学生回忆起小学科学课中学...