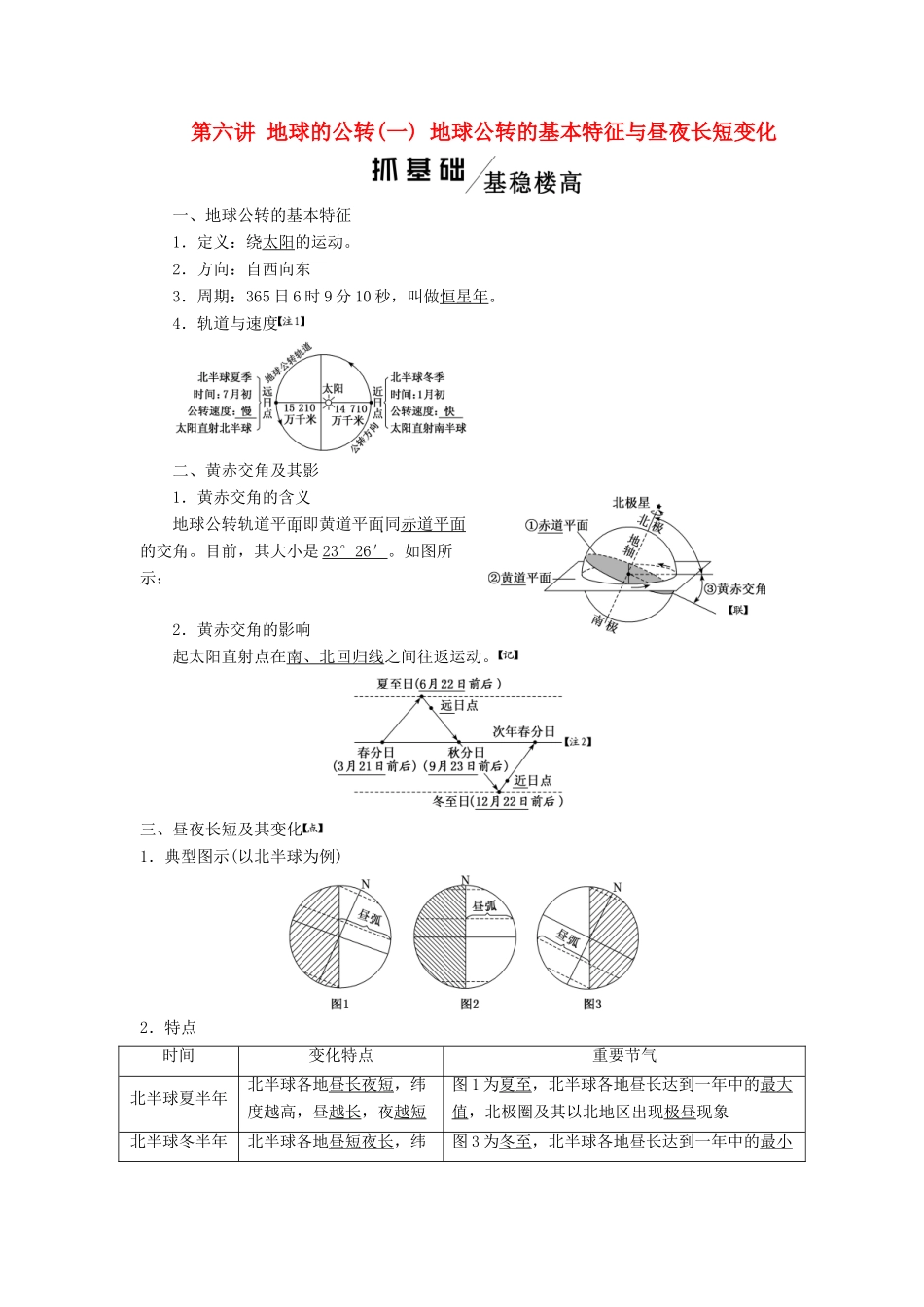

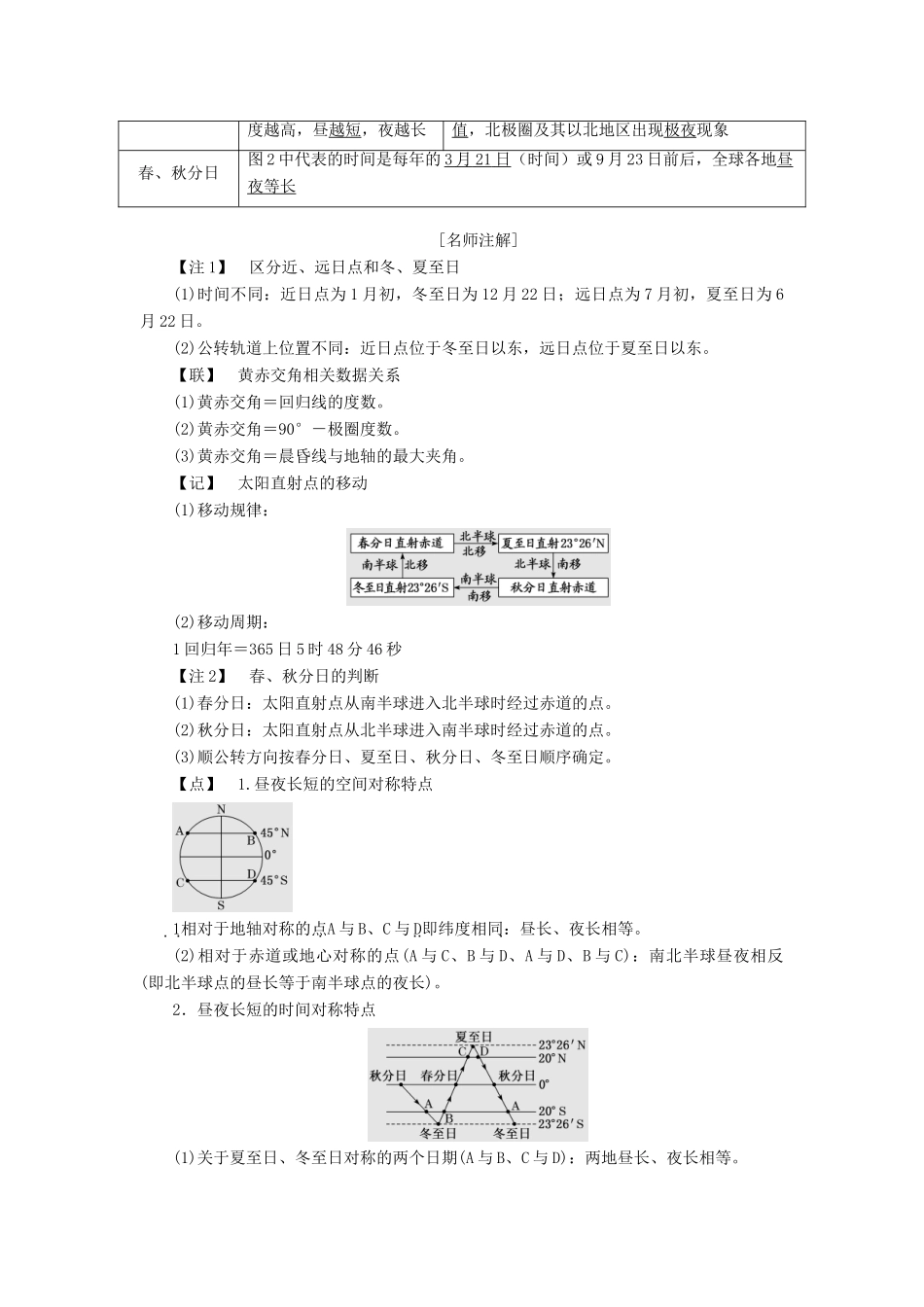

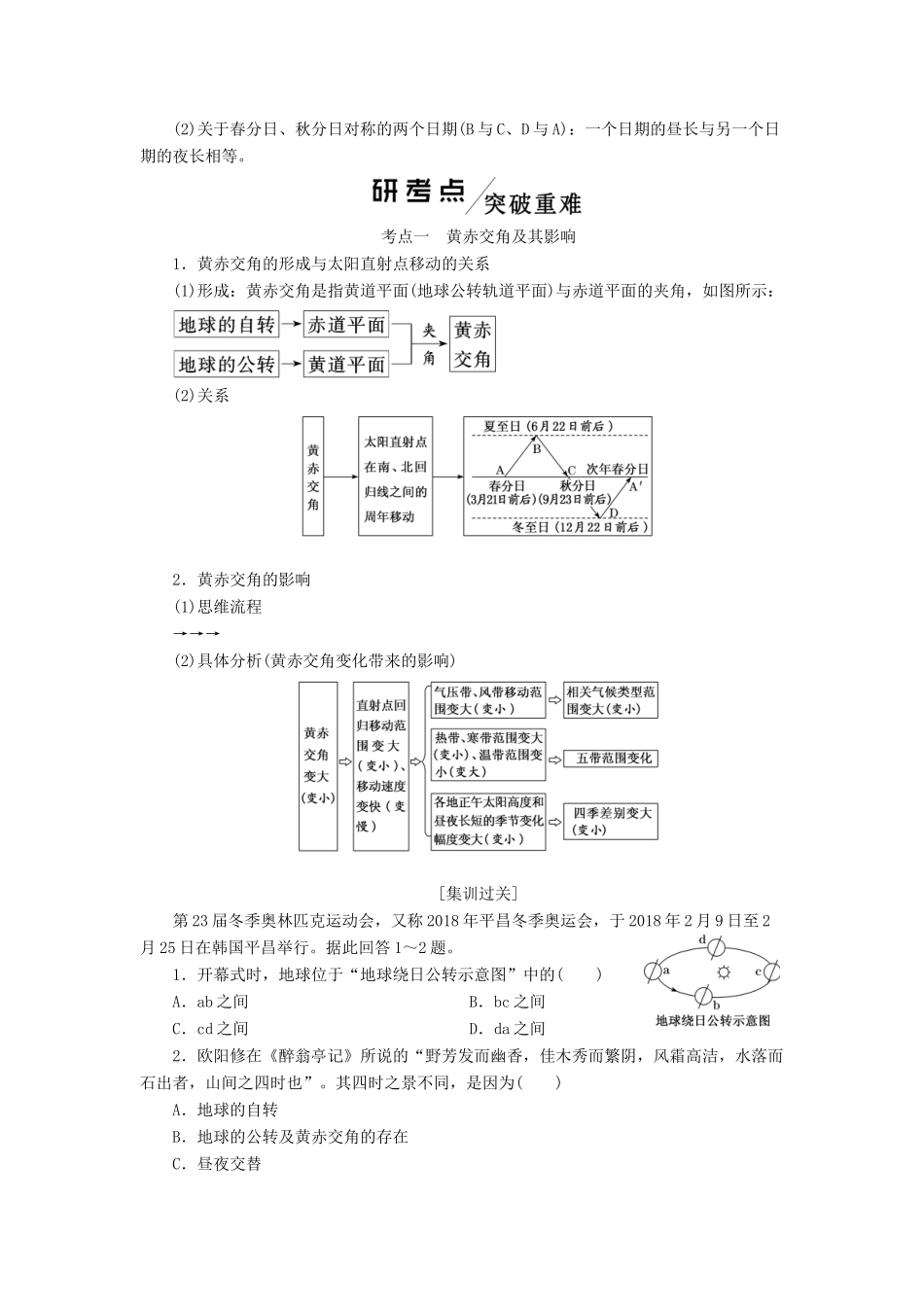

第六讲地球的公转(一)地球公转的基本特征与昼夜长短变化一、地球公转的基本特征1.定义:绕太阳的运动。2.方向:自西向东3.周期:365日6时9分10秒,叫做恒星年。4.轨道与速度二、黄赤交角及其影1.黄赤交角的含义地球公转轨道平面即黄道平面同赤道平面的交角。目前,其大小是23°26′。如图所示:2.黄赤交角的影响起太阳直射点在南、北回归线之间往返运动。三、昼夜长短及其变化1.典型图示(以北半球为例)2.特点时间变化特点重要节气北半球夏半年北半球各地昼长夜短,纬度越高,昼越长,夜越短图1为夏至,北半球各地昼长达到一年中的最大值,北极圈及其以北地区出现极昼现象北半球冬半年北半球各地昼短夜长,纬图3为冬至,北半球各地昼长达到一年中的最小度越高,昼越短,夜越长值,北极圈及其以北地区出现极夜现象春、秋分日图2中代表的时间是每年的3月21日(时间)或9月23日前后,全球各地昼夜等长[名师注解]【注1】区分近、远日点和冬、夏至日(1)时间不同:近日点为1月初,冬至日为12月22日;远日点为7月初,夏至日为6月22日。(2)公转轨道上位置不同:近日点位于冬至日以东,远日点位于夏至日以东。【联】黄赤交角相关数据关系(1)黄赤交角=回归线的度数。(2)黄赤交角=90°-极圈度数。(3)黄赤交角=晨昏线与地轴的最大夹角。【记】太阳直射点的移动(1)移动规律:(2)移动周期:1回归年=365日5时48分46秒【注2】春、秋分日的判断(1)春分日:太阳直射点从南半球进入北半球时经过赤道的点。(2)秋分日:太阳直射点从北半球进入南半球时经过赤道的点。(3)顺公转方向按春分日、夏至日、秋分日、冬至日顺序确定。【点】1.昼夜长短的空间对称特点1相对于地轴对称的点A与B、C与D即纬度相同:昼长、夜长相等。(2)相对于赤道或地心对称的点(A与C、B与D、A与D、B与C):南北半球昼夜相反(即北半球点的昼长等于南半球点的夜长)。2.昼夜长短的时间对称特点(1)关于夏至日、冬至日对称的两个日期(A与B、C与D):两地昼长、夜长相等。(2)关于春分日、秋分日对称的两个日期(B与C、D与A):一个日期的昼长与另一个日期的夜长相等。考点一黄赤交角及其影响1.黄赤交角的形成与太阳直射点移动的关系(1)形成:黄赤交角是指黄道平面(地球公转轨道平面)与赤道平面的夹角,如图所示:(2)关系2.黄赤交角的影响(1)思维流程→→→(2)具体分析(黄赤交角变化带来的影响)[集训过关]第23届冬季奥林匹克运动会,又称2018年平昌冬季奥运会,于2018年2月9日至2月25日在韩国平昌举行。据此回答1~2题。1.开幕式时,地球位于“地球绕日公转示意图”中的()A.ab之间B.bc之间C.cd之间D.da之间2.欧阳修在《醉翁亭记》所说的“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也”。其四时之景不同,是因为()A.地球的自转B.地球的公转及黄赤交角的存在C.昼夜交替D.地球公转速度的变化解析:1.C2.B第1题,开幕式时,日期为2月9日,位于冬至日和春分日之间,由地球公转方向和地轴指向可判断:a为夏至日、b为秋分日、c为冬至日、d为春分日,故选C。第2题,其四时之景不同,是因为地球的公转及黄赤交角的存在,B对。地球的自转是昼夜交替的原因,A、C错。季节变化是地球公转的结果,速度的变化不是季节变化的原因,D错。如图为某同学“演示地球公转的示意图(十字架代表太阳光线)”。据此完成3~4题。3.该同学在进行地球公转演示的过程中,需要做到()①使地轴与公转轨道面夹角成23°26′②使“地球”公转和自转方向相反③保持地轴的空间指向不变④使“太阳光线”与球心在同一平面A.①②B.②④C.①③D.③④4.若黄赤交角为20°,可能出现的情况是()A.回归线和极圈的纬度数均减小B.天安门广场元旦升旗时间提前C.热带和温带范围减小D.大连气温年较差变大解析:3.D4.B第3题,地球公转演示中应使地轴与公转轨道面成66°34′;使公转与自转方向相同;保持地轴空间指向不变;使太阳光线与球心在同一平面。故选D。第4题,若黄赤交角为20°,回归线度数为20°,极圈度数为70°,极圈度数增大;天安门广场元旦升旗时间提前;热带和寒带范围减小,温带范围增大;大连正午太阳高度...