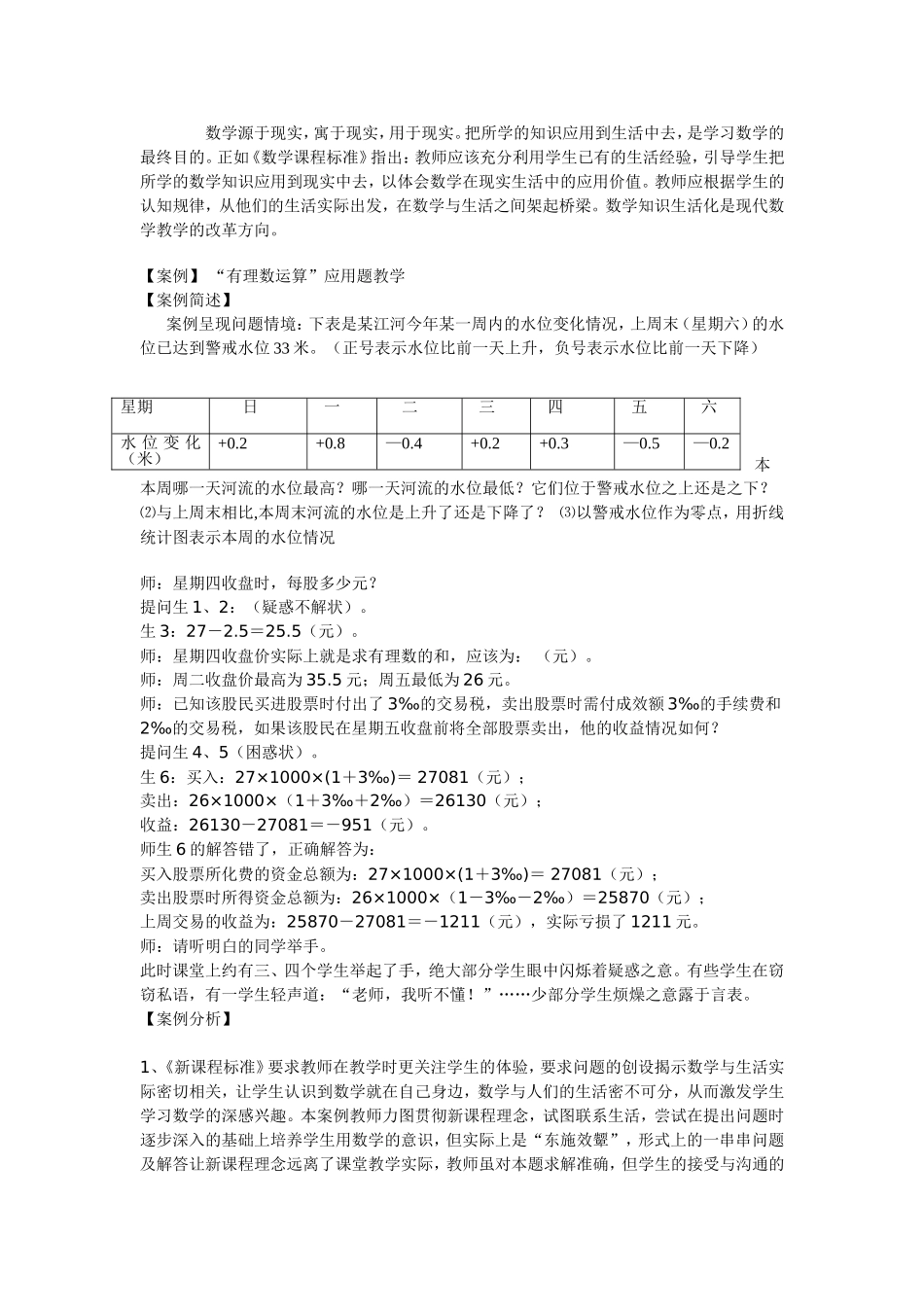

数学源于现实,寓于现实,用于现实。把所学的知识应用到生活中去,是学习数学的最终目的。正如《数学课程标准》指出:教师应该充分利用学生已有的生活经验,引导学生把所学的数学知识应用到现实中去,以体会数学在现实生活中的应用价值。教师应根据学生的认知规律,从他们的生活实际出发,在数学与生活之间架起桥梁。数学知识生活化是现代数学教学的改革方向。【案例】“有理数运算”应用题教学【案例简述】案例呈现问题情境:下表是某江河今年某一周内的水位变化情况,上周末(星期六)的水位已达到警戒水位33米。(正号表示水位比前一天上升,负号表示水位比前一天下降)本本周哪一天河流的水位最高?哪一天河流的水位最低?它们位于警戒水位之上还是之下?⑵与上周末相比,本周末河流的水位是上升了还是下降了?⑶以警戒水位作为零点,用折线统计图表示本周的水位情况师:星期四收盘时,每股多少元?提问生1、2:(疑惑不解状)。生3:27-2.5=25.5(元)。师:星期四收盘价实际上就是求有理数的和,应该为:(元)。师:周二收盘价最高为35.5元;周五最低为26元。师:已知该股民买进股票时付出了3‰的交易税,卖出股票时需付成效额3‰的手续费和2‰的交易税,如果该股民在星期五收盘前将全部股票卖出,他的收益情况如何?提问生4、5(困惑状)。生6:买入:27×1000×(1+3‰)=27081(元);卖出:26×1000×(1+3‰+2‰)=26130(元);收益:26130-27081=-951(元)。师生6的解答错了,正确解答为:买入股票所化费的资金总额为:27×1000×(1+3‰)=27081(元);卖出股票时所得资金总额为:26×1000×(1-3‰-2‰)=25870(元);上周交易的收益为:25870-27081=-1211(元),实际亏损了1211元。师:请听明白的同学举手。此时课堂上约有三、四个学生举起了手,绝大部分学生眼中闪烁着疑惑之意。有些学生在窃窃私语,有一学生轻声道:“老师,我听不懂!”……少部分学生烦燥之意露于言表。【案例分析】1、《新课程标准》要求教师在教学时更关注学生的体验,要求问题的创设揭示数学与生活实际密切相关,让学生认识到数学就在自己身边,数学与人们的生活密不可分,从而激发学生学习数学的深感兴趣。本案例教师力图贯彻新课程理念,试图联系生活,尝试在提出问题时逐步深入的基础上培养学生用数学的意识,但实际上是“东施效颦”,形式上的一串串问题及解答让新课程理念远离了课堂教学实际,教师虽对本题求解准确,但学生的接受与沟通的星期日一二三四五六水位变化(米)+0.2+0.8—0.4+0.2+0.3—0.5—0.2效率低下,仅仅是教师用了自己在生活实践经验体会去审视数学问题。教师感觉容易理解,而事实恰好相反,教师的讲述没有激发学生的思维活动,一些在教师眼里显而易见的问题,对于学生来说很难。新课程理念倡导的是改变教学内容机械化的呈现方式,应放手让学生自主探求,真正让学生在课堂上的主体地位得到落实,教师的主导作用表现在组织者和引导者。2、案例中学生数学“视界”的困惑学生没有感知现实生活中的股票买进卖出,对教师在处理数学信息时认为“自然”和“显然”的合情合理的推断存在的“症结”如下:〈1〉表格中有理数正负号的实际意义如:+4表示每股涨了4元;-1表示每股跌了1元。教师没有交待分析,学生理解较为困难。〈2〉周四收盘时的股价是(元),如何理解27元的概念?为什么不能理解为:27-2.5=24.5(元),周四的股票与前三天的股票涨跌存在什么关系?〈3〉股票卖出时的26元数据是哪里来的?〈4〉买入交易时交易税是付出3‰,卖出时付出的成交额的3‰和手续费2‰,同是“付出了”,为什么理解的数学意义截然相反?〈5〉如何理解一周股票收益的-1211元的实际意义?3、案例启示(1)关注课堂,走近学生教师在授课时,不能照本宣科,每个学生的家庭背景、生活经验、数学思维方式各不相同,要深入了解学生,细致入微地观察学生的内在思想和学习中可能出现的问题和困难。本案例中,学生到底需多长时间停留在“毫无希望”的数学抽象思维境地?教师“操之过急”会使多少学生丧失学习数学的信心?课堂是活的,在深入研究本班学生的基础上,面对有...