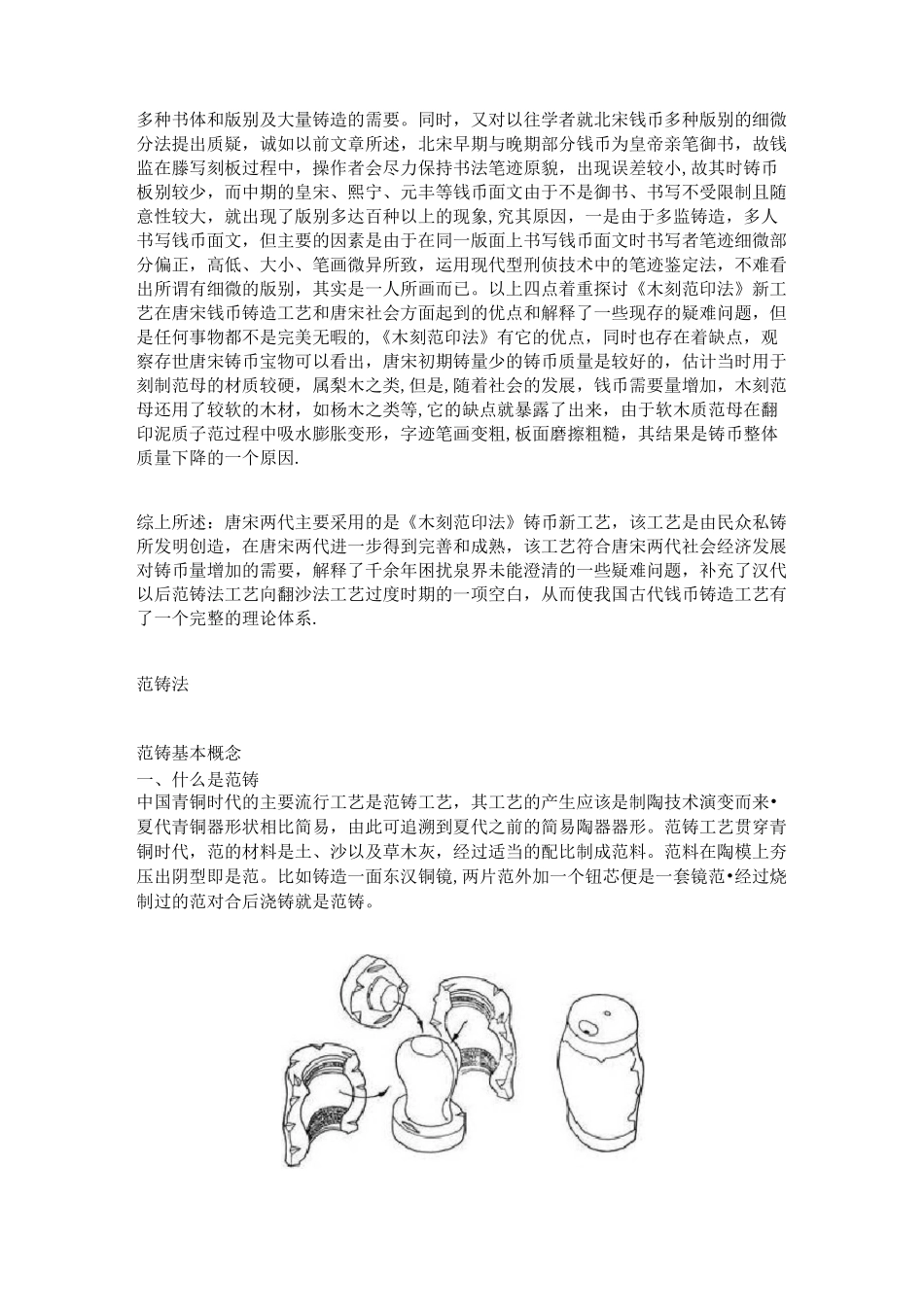

我国古代货币的铸造,从先秦的泥范,秦汉的铜、铁、陶、石范工艺,经历唐宋直到明、清有明确史料记载,有实物母钱存世的翻沙工艺,再过渡到清末的机制钱币工艺,走过了两千多年的历程,在这一过程中,我国的三大钱币高峰期:一、秦汉的半两、五株的范铸法高峰期;二、唐代的开元通宝和多重年号,书体和版别的北宋时期;三、明清两代完全成熟的翻沙法铸币高峰期。其中一、三两个高峰期已经实物存世和史料文献予以实证,唯唐宋两代的货币究竟采取了哪种铸造工艺,由于缺乏史料和出土实物论证泉界一直争议很大,有关探讨唐宋钱币铸造工艺的文章,主要有各种说法:一、失蜡法铸造工艺。二、母钱翻沙法铸造工艺。三、范铸法铸造工艺,(包括镶嵌法铸造工艺)。就以上三种工艺,从模型制造到金属铸造工艺流程,进行探讨。首先,失蜡法铸造工艺:唐人郑虔在《会粹》书中载:“欧阳询初进蜡样之日,文德皇后掐一甲迹,故开元通宝钱上有掐文”。因此有学者认为开元通宝钱是用失蜡法工艺铸造的;但是,从金属铸造工艺流程可以看出,失蜡法是一种复杂的铸造工艺,它适用于难度大、精度要求高,数量少且器型较大的铸件,由于工艺复杂故而铸造成本高,所以,它只运用于国家、王室重器,对于数量大,体积小、流通于民间的普通铸币,用失蜡法铸造成本过高,甚至高于铸币本身价值,铸币当权者是不会采用的,故虽有文字记载传说,但是不可偏信。二、母钱翻砂法铸造工艺:翻砂法铸币的第一要素是母钱,然后才是用翻砂法铸出子钱,唐宋两代,期间经历500余年,又是我国三大铸币高峰期之一,但现世发现的母钱稀若星辰,而且,即便是发现报道的母钱,也不能完全认定。其二,大凡翻沙法铸钱,从工艺流程可知,为了起模方便,保持砂型完整,母钱的内外廓必须要有拨摸斜度,以利起模,故翻沙工艺铸出的子钱也一定会保留有斜度痕迹,但观察大量的唐宋钱币的内外廓都没有拨模斜度痕迹的存在。但圣宋元宝以后的铸币有些可以观察到拨模斜度痕迹存在。其三,从已知情况看,翻沙法使用的母钱是很精整的,故铸出的子钱相应也较规范整齐,唐宋两代铸币,除早期开元通宝,北宋初期几个年号铸币较规整外,大多是大批量铸造,文字漫漶不清,内外廓不规整,钱背平夷错范,与母钱翻沙法铸出的子钱形象相去甚远。北宋末年部分较精美,又有拨模斜度痕迹存在的铸币可以考虑是与前期铸币铸造工艺变化所致。其四,从笔者所存唐宋铸币实物中有数枚畸形币,“其文字及方穿有挤压现象,这种现象在翻沙法情况下不会出现,它是泥质子范在干燥过程中受压变形所致。”估计泥质范在未除干前就已合成铸范了,而且,宋代铸币和唐开元通宝钱出现同一现象,可以说明,宋代的铸币工艺和唐代的铸币工艺相同,由此可以判定:北宋时期还没有完全推行翻砂法铸币工艺。至少在圣宋、崇宁钱币以前范铸法铸币工艺还在大量使用。三、范铸法铸造工艺(包括镶嵌法工艺)从上文可以看出,唐宋两代范铸法铸币工艺还在大量使用,但不能就此定论,其原因就是目前泉界诸家争论的焦点:“不见铜范母或泥质子范存世?这确是个疑案”由于唐开元通宝及北宋钱币铸时久,数量大,只因不见范母存世而不能定论其铸造工艺,千年疑问促使泉界诸家离开传统,从旁人手,从社会、经济、生产工艺诸多方面进行探讨,假设它的铸造工艺的存在,在这方面最有影响的是孙仲山先生提出的《木质范身镶嵌法》新工艺,孙先生在开元通宝铸法探讨一文中说“存世有一件货泉范母的制作相当奇特,它由铜质范身与货泉组合而成,即将货泉镶嵌在范身上,这样可以节省一些制范工人.……唐代的镶嵌、粘接技术相当发达……”。孙先生推论“开元通宝完全可以粘嵌在木质范身上,组合成范母以打印子范”。“母钱可以用失蜡法铸成”。孙先生分析推断即深刻,又是一种创新的见解。但还有疑问需要澄清,唐代近300年,开元钱铸造量很大,版别约554种之多,每种版别母钱按64枚计算(唐宋流行的版版六十四说法)。母钱大约也有3。5万枚,可现世发现报道的母钱了了无几,且不能认定,这一点不好解释,再者,用失蜡法铸造母钱,必然要先刻出蜡样,是一种油质的化合物,根据人人皆知的“水油不融合”的自然规律,用毛笔沾墨法在蜡样上书写钱币...