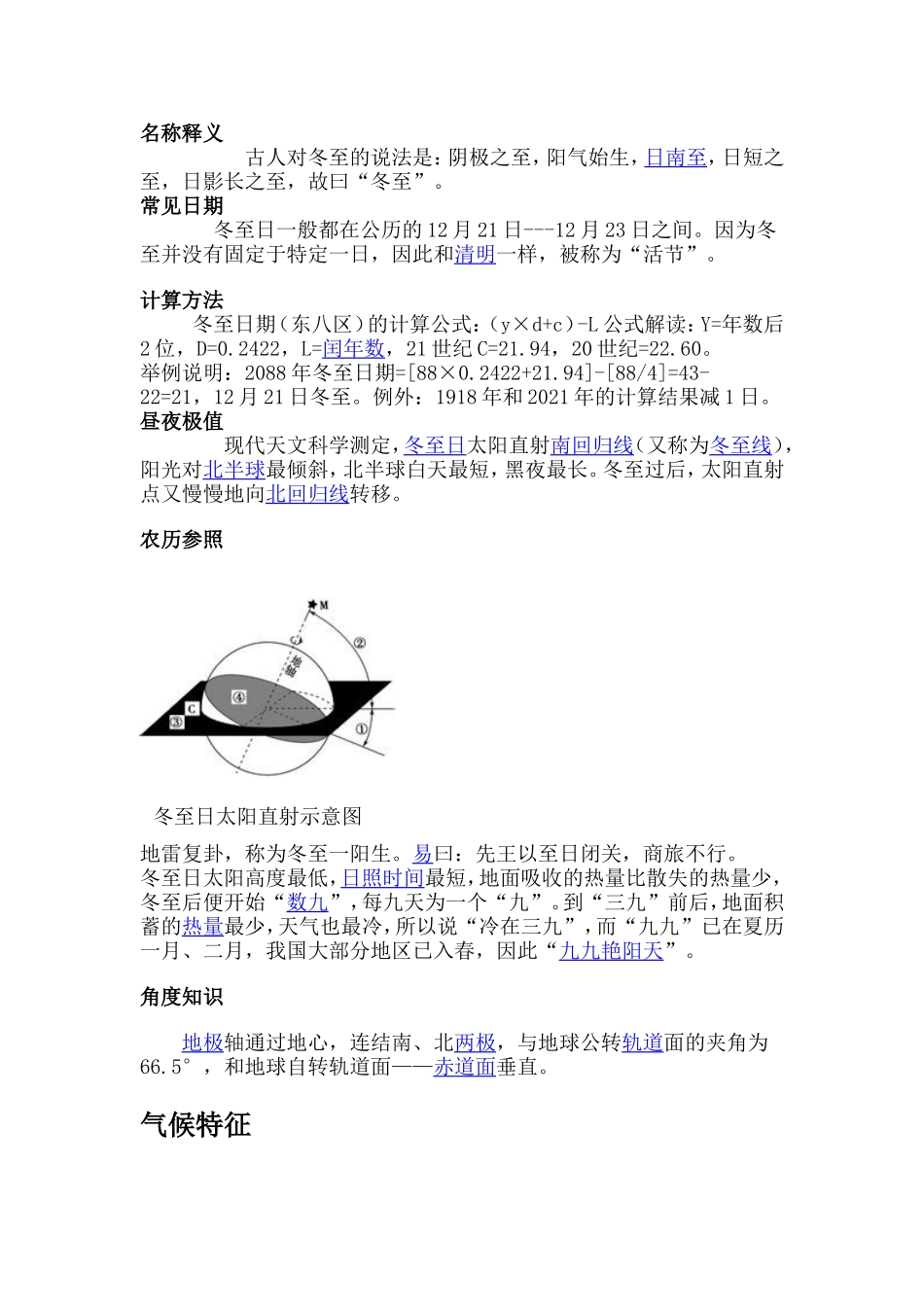

二十四节气----冬至冬至是中国农历中一个非常重要的节气,也是中华民族的一个传统节日,冬至俗称“冬节”、“长至节”、“亚岁”等。早在二千五百多年前的春秋时代,中国就已经用土圭观测太阳,测定出了冬至,它是二十四节气中最早制订出的一个,时间在每年的阳历12月21日至23日之间,这一天是北半球全年中白天最短、夜晚最长的一天;中国北方大部分地区在这一天还有吃饺子、南方吃汤圆吃南瓜的习俗,谚语:“冬至到,吃水饺。”关于该节气的诗词和影视作品还有很多。基本认识节气定义冬至为二十四节气之一,并且是最重要的节气之一。冬至前是大雪(12月7-9日交节),冬至后是小寒(翌年1月4-6日交节),冬至是12月21日至12月23日交节。冬至为何冷在“三九”“三九”是冬至后的第三个九天,大约在1月12日到1月20日之间,这九天是一年中最冷的时节。冬至过后,到了“三九”前后,土壤深层的所积储的热量已经慢慢消耗殆尽,尽管地表获得太阳的光和热有所增加,但仍入不敷出,此时冷空气活动最为频繁,所以“冷在三九”。古人对冬至的说法古人对冬至的说法是:阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”。殷周时期,规定冬至前一天为岁终之日,冬至节实质上相当于春节。后来实施夏历。但冬至一直排在24个节气的首位,称之为“亚岁”。从汉代以来,都要举行庆贺仪式,高峰时期朝廷休假三天,君不听政;民间歇市三天,欢度节日。其热闹程度不亚于过年。冬至这一天是一年中最长的一夜,许多人家利用这一夜,用糯米粉做“冬至圆”,为了区别于后来的春节前夕的“辞岁”,冬节的前一日叫做“添岁”或“亚岁”,表示“年”还没过完,但已经长了一岁。是闰月的参照标准在中国传统的阴阳五行理论中,冬至是阴阳转化的关键节气在十二辟卦为地雷复卦,称为“冬至一阳生”。同时,闰月的设置也以冬至为标准(因为冬至总在冬月,冬月建子,为周正农历的第一个月)。名称释义古人对冬至的说法是:阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”。常见日期冬至日一般都在公历的12月21日---12月23日之间。因为冬至并没有固定于特定一日,因此和清明一样,被称为“活节”。计算方法冬至日期(东八区)的计算公式:(y×d+c)-L公式解读:Y=年数后2位,D=0.2422,L=闰年数,21世纪C=21.94,20世纪=22.60。举例说明:2088年冬至日期=[88×0.2422+21.94]-[88/4]=43-22=21,12月21日冬至。例外:1918年和2021年的计算结果减1日。昼夜极值现代天文科学测定,冬至日太阳直射南回归线(又称为冬至线),阳光对北半球最倾斜,北半球白天最短,黑夜最长。冬至过后,太阳直射点又慢慢地向北回归线转移。农历参照冬至日太阳直射示意图地雷复卦,称为冬至一阳生。易曰:先王以至日闭关,商旅不行。冬至日太阳高度最低,日照时间最短,地面吸收的热量比散失的热量少,冬至后便开始“数九”,每九天为一个“九”。到“三九”前后,地面积蓄的热量最少,天气也最冷,所以说“冷在三九”,而“九九”已在夏历一月、二月,我国大部分地区已入春,因此“九九艳阳天”。角度知识地极轴通过地心,连结南、北两极,与地球公转轨道面的夹角为66.5°,和地球自转轨道面——赤道面垂直。气候特征天文学上把冬至作为冬季的开始,这对于我国多数地区来说,显然偏迟。冬至期间,西北高原平均气温普遍在0℃以下,南方地区也只有6℃至8℃左右。不过,西南低海拔河谷地区,即使在当地最冷的1月上旬,平均气温仍然在10℃以上,真可谓秋去春平,全年无冬。中国古代将冬至分为三候:“一候蚯蚓结;二候糜角解;三候水泉动。”传说蚯蚓是阴曲阳伸的生物,此时阳气虽已生长,但阴气仍然十分强盛,土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体;糜与鹿同科,却阴阳不同,古人认为糜的角朝后生,所以为阴,而冬至一阳生,糜感阴气渐退而解角;由于阳气初生,所以此时山中的泉水可以流动并且温热。[2]历史渊源冬至作为一个节日,至今已有2500年以上的历史据记载,周秦时代以冬十一月为正月,以冬至为岁首过新年。《汉书》有云:“冬至阳气起,君道长,故贺……”也就是说,人们最初过冬至节是为了庆祝新的一年的到来。...