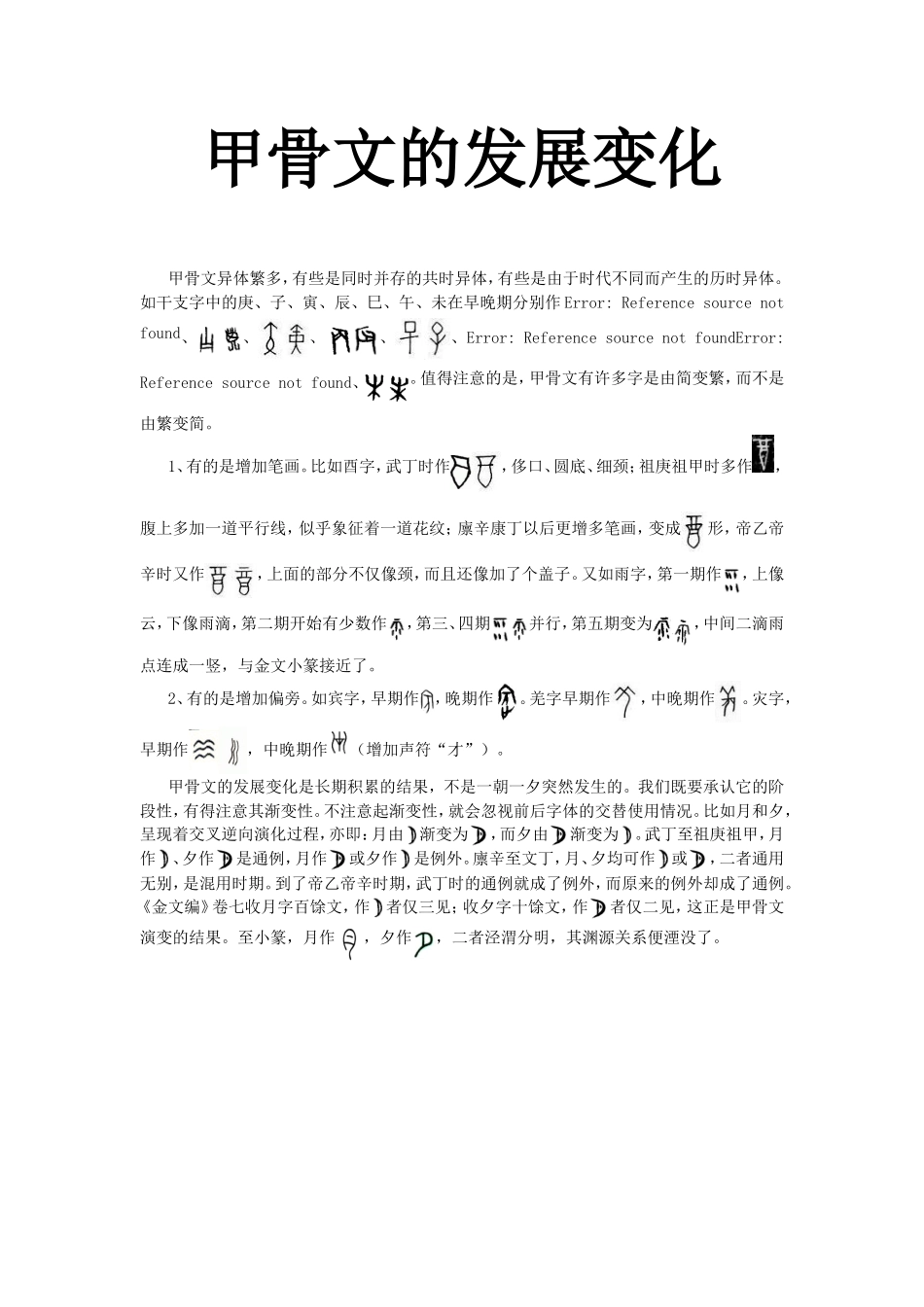

甲骨文的发展变化甲骨文异体繁多,有些是同时并存的共时异体,有些是由于时代不同而产生的历时异体。如干支字中的庚、子、寅、辰、巳、午、未在早晚期分别作Error:Referencesourcenotfound、、、、、Error:ReferencesourcenotfoundError:Referencesourcenotfound、。值得注意的是,甲骨文有许多字是由简变繁,而不是由繁变简。1、有的是增加笔画。比如酉字,武丁时作,侈口、圆底、细颈;祖庚祖甲时多作,腹上多加一道平行线,似乎象征着一道花纹;廪辛康丁以后更增多笔画,变成形,帝乙帝辛时又作,上面的部分不仅像颈,而且还像加了个盖子。又如雨字,第一期作,上像云,下像雨滴,第二期开始有少数作,第三、四期并行,第五期变为,中间二滴雨点连成一竖,与金文小篆接近了。2、有的是增加偏旁。如宾字,早期作,晚期作。羌字早期作,中晚期作。灾字,早期作,中晚期作(增加声符“才”)。甲骨文的发展变化是长期积累的结果,不是一朝一夕突然发生的。我们既要承认它的阶段性,有得注意其渐变性。不注意起渐变性,就会忽视前后字体的交替使用情况。比如月和夕,呈现着交叉逆向演化过程,亦即:月由渐变为,而夕由渐变为。武丁至祖庚祖甲,月作、夕作是通例,月作或夕作是例外。廪辛至文丁,月、夕均可作或,二者通用无别,是混用时期。到了帝乙帝辛时期,武丁时的通例就成了例外,而原来的例外却成了通例。《金文编》卷七收月字百馀文,作者仅三见;收夕字十馀文,作者仅二见,这正是甲骨文演变的结果。至小篆,月作,夕作,二者泾渭分明,其渊源关系便湮没了。